-

「お前出産前に言った言葉忘れたのかあああ!」「夜中に寒い中孤独でミルクあげて…」妻の涙の訴えに夫はどう応える!?

-

三重県にGiGOのクレーンゲーム専門店が初登場!「GiGOクレーンゲームオアシス イオンモール桑名」2026年2月20日(金)10時グランドオープン

-

小原正子、深夜に耳の痛みを訴えた娘の診断結果「早く対処してあげたらよかった」

-

嫁を”専属運転手”のように扱う義両親!?だが〈カチーン〉嫁が”ある手段”で夫を身代わりにした話

-

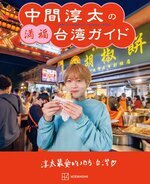

WEST.中間淳太、故郷・台湾を本気で案内するガイドブックを発売へ「ぜひボロボロになるまで使いこんで」

-

【2026年新作UVまとめ】コスメオタク二人が使いたい日やけ止めを一挙公開!

-

【どこでもマンション鑑定団】Vol.20 “住みたい人気の街” ランキング上位の『市川市』|property technologies

-

中高年の独身女性が直面する…「生活貧困を招いてしまうポイント」3つ

-

新生活&暑さ対策におすすめ! 働く女性向け、サーモスの「まるごと保冷するバッグ&おしゃれカラーボトル」

-

総額330円で完成! ダイソーのワイヤースタンドを『キッチン棚』にする活用法

-

びっしりついたミカンの筋 スルリと剥ける方法に「気持ちいい」「絶対やる」 【暮らしの知恵4選】

-

味噌パックをそのまま入れ替え!プレマルシェ×エンバランスの「ストックメイト キューブ」が新登場

-

ライフハックでよく使う新聞紙 家にない時、代わりになるものは?

-

待望の全国発売! アネッサのブラシ一体型パウダーでメイクの上からUVカット効果をプラス

-

「昨日はありがと♡」社内チャットで、夫が“誤って”浮気を暴露!?⇒同じ職場で働く妻の【完璧な復讐】に…夫「待って!」

-

苦みが気にならない!春野菜「菜の花」の子ども向けレシピ8選〜ピカタやグラタンで苦手を克服

-

元ハリウッド俳優が立ち上げたブランド「KI MIRAGE TOKYO」新作をMakuakeで先行販売開始

-

220円で洗面所の悩みが消えた! 残さず使えるボトル×浮かせるコップの組み合わせ【ダイソー】

-

小さじ1杯入れてみて! サツマイモのポタージュが『和風』に仕上がる意外な材料が?

-

ジョルダン「乗換案内」アプリで広島県バス協会のGTFSオープンデータを活用した「鞆鉄道」「江田島バス」のリアルタイム「バス接近情報」を提供

-

ダイソーで見つけた『半透明のアイテム』 出先で助かる“神商品”だった!【ほこり取り】

-

【伊勢神宮(内宮)と志摩エリアを結ぶ直行バス(パールシャトル)】志摩スペイン村や志摩の宿泊施設へのアクセスがより便利になります。

-

杉浦太陽、長女から次女まで…約20年間の“子育て環境”変化に感慨「常識が変わってきた」

-

軽やかで爽快なハーモニー「メントス DUO マスカット&ソーダ」が2026年3月16日(月)に新発売!

-

果物ナイフの新しいカタチ、「ARCOS(アルコス)」のテーブルナイフ。[PR]

-

ピーラーで削って炒めて完成! メイン食材3つでできるにんじんレシピ

-

【材料3つで完成】キャロットラペに酢・オリーブオイルと一緒に入れたのは?

-

板橋区には28年ぶりの出店!「ライフ板橋富士見町店」が2月25日(水)にグランドオープン!

-

阪急茨木市駅の高架下商業施設「ロサヴィア」「ノルテエリア」が4月9日(木)にリニューアルオープンスーパーマーケット「KOHYO」など、6店舗が新規オープン

-

「定期券WEB予約サービス」を3月18日(水)から開始します

愛あるセレクトをしたいママのみかた