-

【今日の献立】2026年1月7日(水)「七草粥(七草がゆ)・カリカリジャコのせ」

-

【千葉で話題の冬限定行列グルメ】県内“牡蠣最多*”最大8個入り!超贅沢牡蠣ラーメン2種発売|行列店『麺屋ことぶき』から

-

クリアファイルを半分に切って折ると? 完成したモノに「便利すぎ」「試したい」

-

覚えておきたい!殿堂入り&絶品の定番煮物レシピ8選~定番から時短のコツまでマスターしよう♪

-

冬の定番「お鍋」を大調査!好きなお鍋は?好きな具材は?(まとめ)【教えて! みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第401回】

-

第一子妊娠・藤田ニコルさんが不妊治療を告白。検査で医師からいわれた衝撃の一言「これは急いだほうがいい」

-

堀ちえみ、夫と堪能した韓国料理を絶賛「コラーゲンたっぷり。とっても美味しい」

-

「今まで捨ててて損した」 余った保冷剤の『活用法』に「その手があったか」

-

「生まれる前から異母兄弟がいるなんておかしいですよね~」「奥さんと私どっちを選ぶのよ!」夫の愛人が暴走!?妊娠中にまさかのドロ沼修羅場に!

-

「どうせ仮病だろ」妻の片頭痛を“軽視”する夫!?次の瞬間⇒「それで、俺のご飯は?」自分の都合を押しつけられた妻の話。

-

半分に折ってレンジへ! パスタの新しい使い道に「目からウロコ」「無限にいける」

-

《独占告白150分》「あと数センチで失明」藤原紀香 夫・愛之助“顔面骨折事故”の絶望救った献身

-

「俺のせいかよ」→「俺の遺伝子最強!」不妊の原因だった夫が双子を授かった途端に豹変!? 読者「奥さんと医療のおかげ」

-

ダイソーの『ドリンクボトル』に入れたのは? 警視庁のアイディアを実際にやってみた

-

黒豆は「まめに暮らす」、海老は「腰が曲がるまで」——おせちから学ぶ食育と日本文化

-

餅に『あずきアイス』をかけてみて! 完成した一品に「秒でなくなる」「極上」

-

1カ月で腰にくびれが!「いつもの料理に」足すだけで“食べるほど痩せられる”驚き食材とは

-

女性のための漢方×不動産講座 木下不動産とクラシエの特別セミナー

-

初心者でも失敗しない!定番おせち料理レシピ10選〜伊達巻き・黒豆・田作りなど、縁起の意味も解説

-

『一気見したいTBS作品』は? 1位に選ばれたドラマに「スカッとする」「名作です」

-

年末年始にインフルエンザになったら…医師に聞いた「緊急対処法」と「高熱への備え」

-

【米40キロ】を毎月タダで要求する義妹。だが後日…私「送った米はどこ?」義妹「え、えっと…」青ざめたワケは…

-

【今日の献立】2025年12月29日(月)「鱈の野菜たっぷり バターホイル焼き」

-

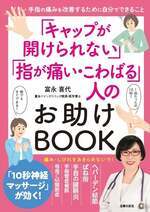

40代以上に多い手指の痛みに 痛みの専門医による新刊

-

「市販の鍋の素、使う?」<回答数37,575票>【教えて! みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第396回】

-

【今日の献立】2025年12月27日(土)「カキのクリームパスタ」

-

「マジで困る」「笑いました」 身長157cmの男性、待ち合わせをしていたら?【思わぬ展開】

-

免疫ケアに寄り添う1か月。 試して、選んで、続けられる。 “はじめてのマヌカハニー”キャンペーン開催

-

光浦靖子さん「死ぬかと思うくらい怖かった」更年期障害を告白「1分に1回くらいドキドキして」

-

[博士のドライフルーツ]がコンフェックス(株)の発行する マーケティングブック「CHICOTTO 2026・春夏号」に掲載されました!

愛あるセレクトをしたいママのみかた