-

キレる子とキレない子、何が違う? 感情コントロール力を育てる家庭習慣

-

妻のすっぴん写真を、夫が友達に公開!嫌がってもやめず…⇒夫に【それ以上の苦しみ】を味わわせた話

-

「自分では何点?」妻の手料理に“点数”をつけさせる夫。しかし直後⇒「…は?」妻の行動で、夫は【自分の失態】に気づく!?

-

伊藤英明の妻の“関西弁”、浜田雅功も苦笑いの怖さ…「平野なんですけど」 意外な大阪ネタ続々「花くじら」も

-

開店前に約200人の行列…関西人が並ぶ「道の駅」 大阪銘菓の大人気店を当てるクイズも 今夜『ゼニガメ』

-

テレビ新広島制作『西村キャンプ場 ザ・ゴールデン』番組初の北海道ロケに錦鯉参戦

-

義母「ラーメンは毒!」夫「ラーメン以外認めねえ!」しかし⇒板挟みされた嫁が…その場で怒らなかった【ワケ】

-

弟嫁の”手作りおせち”に…義姉「マズいからいらないw」だが帰り際、信じられない要求に…弟嫁「え、全部!?」

-

よゐこ濱口優さん「うちはママの方が怖い人」妻・南明奈さんが息子に「それつまらないんだけど」怒るトーン再現で「怖い…」

-

お正月の実家で発覚…家族の昔話を辿った結果⇒80代祖母まで「同じことしてた」!?

-

天才ヴァイオリニスト兄弟、レッスンや楽器メンテナンス代…月にかかる驚きの総額

-

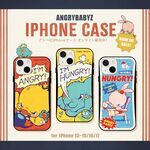

SNS発の人気キャラクター『AngryBabyz(アンベビ)』iPhoneケースが登場!個性あふれる全6種のラインナップ

-

小学生YouTuberりおなちゃん、日本人史上最年少で"資格試験"に合格 総再生回数12億回超…「最近母親に怒られたことは?」の質問に仰天回答

-

『好きなママタレント』2児の母・北川景子が3連覇 5児の母・辻希美が2位に

-

「ねぇ…家に来て…♡」後輩女子の魔の誘惑⇒待ち合わせ場所へ行くと“鬼”登場で大修羅場に!?

-

後輩と夫の浮気を知った妻。しかし⇒「聞かせて?」怒鳴らずに投げかけた【一つの質問】が、夫を変えた話

-

「目は口ほどに物を言う」ってこのこと…! 2匹の猫が見せた顔に「笑った」「こんなに顔に出るなんて」

-

加藤登紀子の娘Yaeが明かす鴨川自然王国での暮らし「いつの日か母との終のすみかに」

-

深夜2時…”不気味な連打”に飛び起きモニターを確認⇒【異様な表情】の夫が立ち尽くしていた衝撃体験

-

『DREAM STAGE』池田エライザ、中村倫也との本格初共演に全幅の信頼「何を投げても返してくれる」

-

郷ひろみ、最愛の母・輝代さんへ感謝の思い「こころの支えをありがとう」 葬儀・告別式で喪主としてあいさつ【全文掲載】

-

結婚前は食べ物を取らなかった妻…今は「そんなに怒ること?」とスープを飲み干す<一口ちょうだい妻 6話>【夫婦の危機 まんが】

-

「俺の夕飯は?」つわりで寝込む妻に笑いかける夫。後日、産婦人科で”夫の信じられない行動”に…妻「は?」

-

“変人動物学者”生田斗真に緊急事態 『パンダより恋が苦手な私たち』第2話あらすじ

-

中島裕翔、“初共演”仁村紗和&金子大地の仲良しエピソード「どんだけ仲良いんだ…」

-

高校サッカーの主役が次の舞台へ―日髙元、RB大宮加入内定

-

丸山桂里奈さん号泣「子育てやり直したい」同じ思いのママたちの声に感謝「私もイライラして手が出ちゃったりお尻叩いちゃったり」

-

かまいたち濱家さん実家の母の行動に「ボケ? どっち? 何?」子育てあるある…正月休みは「実家⇒USJ⇒義実家⇒ディズニ―」

-

宇野昌磨、”ゲーマーすぎる私生活”が明らかに

-

若槻千夏、兄が周囲に“妹が若槻千夏”隠していた理由明かす「賢い人なんですよ」

愛あるセレクトをしたいママのみかた