2023年6月25日 14:15

小6のADHD次男。黒板を写せない、机に向かえるのは20分未満。特性に合った中学校選びはどうする?事前準備に奔走

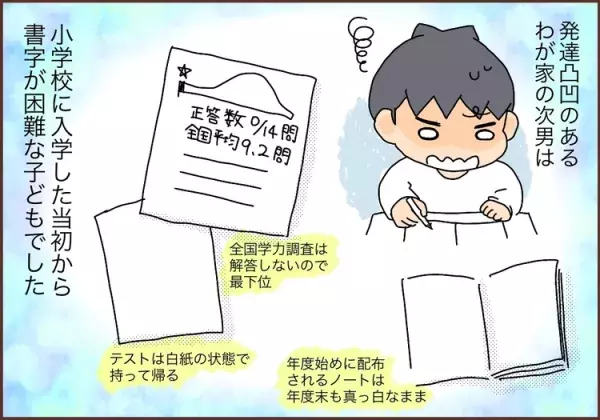

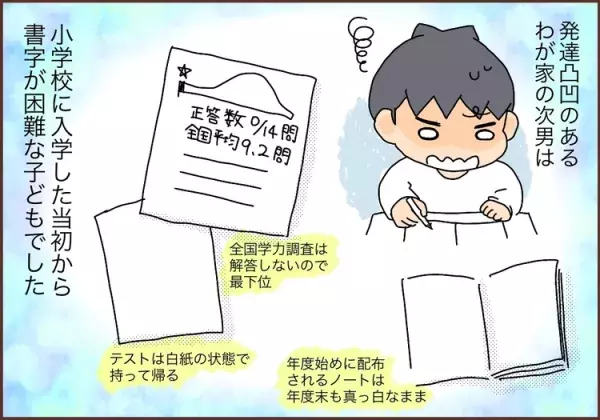

小学校では、板書ができないのでノートは真っ白

Upload By スガカズ

発達障害のある次男は4月から通常学級の中学校に進学しました。

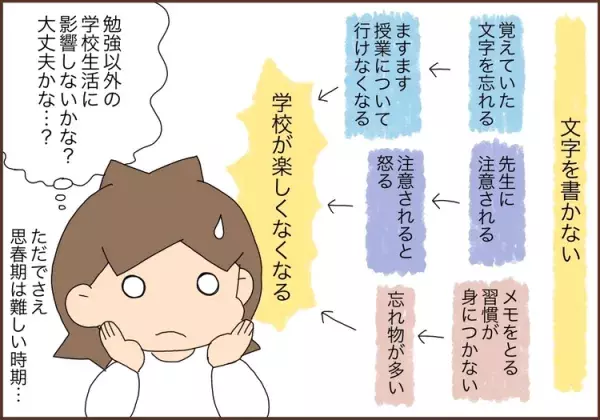

私は次男が小学校のときから、次男の学習面に対する心配がありました。なぜなら書字に対してかなり苦手意識があり、学校ではノートをとらないからです。読字も本人が嫌がるため、学校の教科書以外で本を読む機会はほとんどありません。

プリントやテストなどは本人の調子がよいときには取り組むことができますが、白紙の解答用紙を見続けると、やはり心配になります。

文字(漢字)を見ながら正確に書き写すことはできるのですが、「目の往復運動が疲れる、書き間違いを直したくない、文字の読み書きをする必要性を本人が感じていない」などの理由から、家庭でも書字を含んだ学習は難しいです。

1日の中で、机に向かうことができる時間は10分~20分。宿題という「きっかけ」があるから机に向かう訳ですが、想定以上の時間がかかると、途端に機嫌が悪くなり、続行は難しいです。

そのため一度習った漢字は定着せず、ぼんやり理解している状態で授業がどんどん進んでいきます。そして、それは国語だけではなくほかの教科でも同じようなことが言えます。

小6では、本人のレベルに合わせた宿題を、先生の了承をいただいた上で取り組ませていました。

Upload By スガカズ

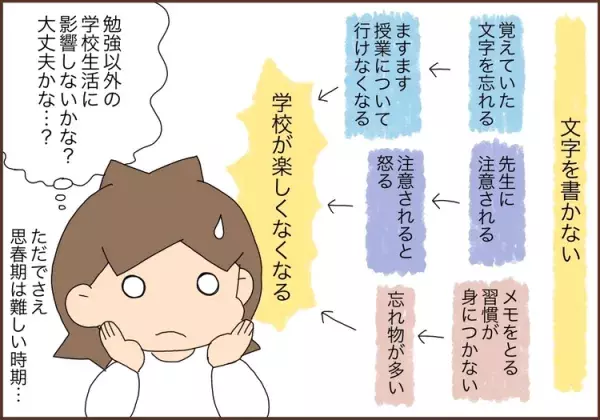

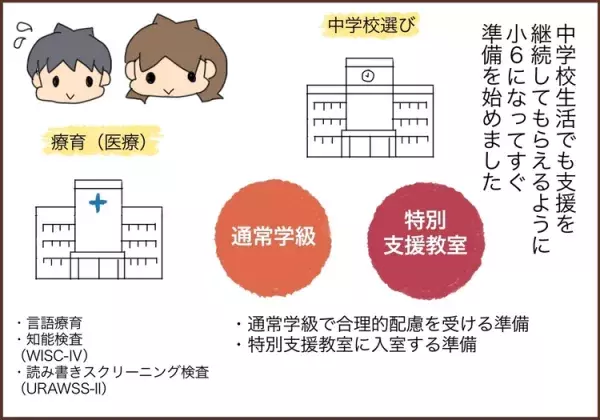

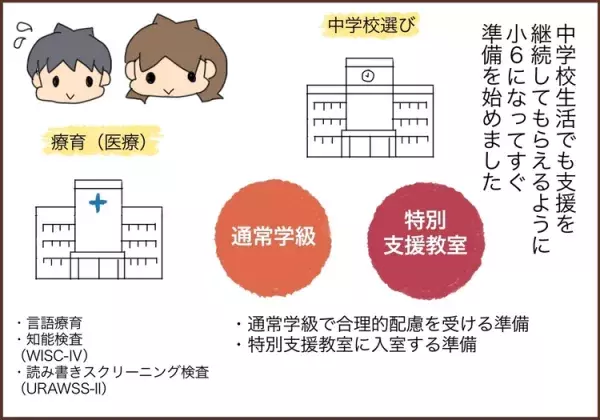

中学校選び、特別支援教室に入室する準備、合理的配慮の準備

黒板を写せない、机に向かえるのは20分未満。特性に合った中学校選びはどうする?事前準備に奔走の画像">

黒板を写せない、机に向かえるのは20分未満。特性に合った中学校選びはどうする?事前準備に奔走の画像">

Upload By スガカズ

中学校では学習の難易度がグッと上がりますし、自立を求められるため、発達障害のある子どもが小学校のときと同様の配慮をしてもらうことは難しいとよく耳にします。

そのため私は、「次男の中学校生活が、楽しいものでありますように」と願いながら、1年間進学の準備をしてきました。

配慮を得るためにはまず「できるだけ本人の特性に合った学校を選んだほうがよいのではないか?」と考えました。

近隣に、特別支援教室の拠点校(A校)がありました。そこは、1学年あたりの生徒数が100人以下の学校で、1学年あたり2〜3クラスで構成されています。そのため、環境がガラリと変わる中学校生活の中で、比較的落ち着いて過ごすことができるのではと思いました。また、特別支援教室の職員室があり、巡回していたとしても週2日は先生がいるようでした。

何かトラブルがあった際に本人の居場所を確保しやすそうですし、私自身も特別支援教室に連絡をしやすそうだと思いました。

黒板を写せない、机に向かえるのは20分未満。特性に合った中学校選びはどうする?事前準備に奔走の画像">

黒板を写せない、机に向かえるのは20分未満。特性に合った中学校選びはどうする?事前準備に奔走の画像">