-

「こんなに家事をしてるのに妻が怒るのはどうして!?」いつもイライラしてる妻が意味不明過ぎる!

-

女性の健康と活躍を応援する 第2回『FUKUOKA YELLOW FES』を3月8日(日)国際女性デーに開催!

-

冬の肩こりは“揉まない”で治す!? 名医に聞いた意外な解消ワザ2つ

-

“なんとなく不調”を感じている女性96%、男性86%に。宝島社、「不調と女性ホルモン」に関する意識調査を実施

-

くわばたりえさん「めっちゃ怖く…このまま死んでしまったら」胸の動悸・内臓の痛みと「涙が止まらなくなる」症状明かす

-

第5回「CO・OP共済 育児あるある川柳」結果発表!大賞は「いつ終わる? 子のイヤイヤと 物価高」 喜怒哀楽、川柳で表現された子育ての「今」にご注目あれ!

-

第2回「PURSUIT JAPAN 2026 YOKOHAMA」が4月開催、1月15日よりエントリー開始!“鍛えた女性は美しい”女性だけのボディメイクコンテスト真の初代女王誕生!

-

痔だけじゃない!「お尻のトラブル」今すぐ始められる対策3選…肛門医に聞いてみた

-

ILACY(アイラシイ)調べ ミドルエイジ女性が感じる髪の悩み 「パサつき・乾燥」「うねり・くせ毛」は半数以上が“悩んでいる”と回答

-

大正健康ナビ、1/21新着情報「メノポハンドとは。更年期の手指のこわばりや痛み、その対策で十分?」公開!

-

川崎市・新百合ヶ丘の次世代まちづくりプロジェクト 企業・行政・子どもが共創する「サステナブルマルシェ2026」2月7日(土)開催

-

「漢方セラピー」 女性特有の症状に シリーズカラーなどを変更

-

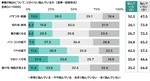

理想の働き方は「プライベート優先」? 働く女性1,031名のワーク・ライフ・バランス実態調査

-

1カ月で腰にくびれが!「いつもの料理に」足すだけで“食べるほど痩せられる”驚き食材とは

-

光浦靖子さん「死ぬかと思うくらい怖かった」更年期障害を告白「1分に1回くらいドキドキして」

-

“風邪やインフル対策につながる”意外すぎる行動10選《ロックよりモーツァルトを聴く、靴下は座らず立ってはく…》

-

「生理前になると怒りが抑えられない」元メ〜テレの人気アナが明かした子育てあるあるに、共感しかない!

-

“食欲を味方にする”新時代のダイエットサポート資格 耳つぼダイエットカウンセラー講座、受講受付開始

-

疲れ・肌荒れ・冷えなどを食事で改善 40代からの漢方生活

-

「がんを隠すものにしたくなかった」アグネス・チャンさん(70)が語る“乳がん克服と前向きに生きる秘訣”

-

いすゞ自動車健康保険組合、法人向けフェムテックサービス『ルナルナ オフィス』の「更年期プログラム」を導入!

-

40〜50代女性の心とからだを整える、“読むサプリ”『ゆらぎの処方箋』誕生

-

《愛用シャンプーは“鉄の女”と同じ》高市首相と親交30年の美容師語る“サナエヘア”の秘密

-

リスクが爆増…50代60代が「冷え込んだ朝にやってしまいがちな危険なこと」とは?

-

その中年太り、歳のせいではないかも…「更年期の体重増加」の影にある危険な病とは?

-

熟年離婚が過去最高の割合に、原因はまさかの??ミッドライフクライシスを夫婦で乗り越えるセミナーが盛況

-

【岩手・花巻】おかげさまで開業1周年!必見! 「必ず結果を出す痩身エステ」

-

PMSや生活習慣が“更年期の感じ方”に影響?──40〜50代女性400人への調査で見えた、前向きに過ごすヒント【10月18日は世界メノポーズデー】

-

「いつもの生理痛」だと我慢してない? 村上佳菜子さんと学ぶ、婦人科がんから“私の未来”を守る方法

-

『めりぃさん』最新号 揺らぎの秋を乗り越える 不眠と更年期不調特集

愛あるセレクトをしたいママのみかた