-

“新車みたいな”約35年前の初代『NSX』が大注目 メーカーが手掛ける“旧車再生”事業とは

-

カンニング竹山、女子大生相手にパワハラ? バラエティーの“悪意ある編集”にブチギレ「この番組潰してやるからな!」

-

“日本で3番目に短い”大阪のローカル線、会社更生法→救いの手「100年の時を超えた恩返し」明らかに カンテレ『ウラマヨ』

-

大人気アニメ『デート・ア・ライブⅤ』と『幻想神域 Echo of Cube』のコラボ第4弾を開催!

-

2027年国際園芸博覧会でKids Villageへ出展、コンセプトと概要を発表【相模グループ】

-

3 in 1スカルプクレンジングとダメージ防止を日常にリーフ&ボタニクスのスカルプ・ヘアケア 3月2日新発売

-

松山油脂「リーフ&ボタニクス」春夏限定レモン登場 初のスクラブシリーズ含む全7製品を3月2日発売

-

京阪グループ×大阪ブルテオン連携企画

-

あどばるとぴあがイベント事業で協業を開始

-

子育てサポート企業として「くるみん認定」を再取得~次世代を育む安心の職場づくりをこれからも~

-

NeSTREAM LIVE×KORG Live Extreme×洗足学園音楽大学Dolby Atmos ライブ配信プロジェクト「Music Design Symphonic Orchestra 2025」開催~最高品質の空間オーディオで届ける新たなライブ体験~

-

びっしりついたミカンの筋 スルリと剥ける方法に「気持ちいい」「絶対やる」 【暮らしの知恵4選】

-

探究学習の祭典「クエストカップ2026 全国大会」関西から31校57チームが出場!

-

<株式会社シップス>全レーベルの最新コレクションを一堂に掲載「2026 SPRING WEB CATALOG」を公開

-

ラグビー部のフィジカル強化アプリを報告 履正社高校(プログラミングゼミ/ラグビー部)とパナソニックISが産学連携

-

待望の全国発売! アネッサのブラシ一体型パウダーでメイクの上からUVカット効果をプラス

-

2026年最強の大開運日が3月5日(木)に来る!天赦日、一粒万倍日、寅の日、大安が重なる日!縁起のいい日がわかる『吉日カレンダー2026年3月版』をziredが無料ダウンロード配布開始!

-

第7弾は玉屋2060%、松井ケムリ、新居(にい)歩美(あゆみ)が初参戦!各界の言葉のスペシャリストがさまざまな悩みを『たった一行』で解決へ導く!

-

『ニコニコ超会議』タイミー、時給9000円バイト発表

-

《誰?とSNSで話題》首相指名選挙で中道・小川淳也に投じた“最強の無所属議員”の「正体」

-

低圧太陽光発電所を、次のステージへ エクソル、ENEOSリニューアブル・エナジーとの協業第二弾として追加10MWの開発を決定

-

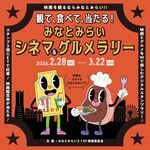

観て、食べて、当たる! みなとみらいシネマ&グルメラリー2026年2月28日(土)~3月22日(日)で開催!

-

カンテレ・田中友梨奈アナ、企業対抗歌合戦で審査員賞受賞「達成感ありました」【コメントあり】

-

熊本県合志市を愛する人をブレストで全力応援!市民が主役の街づくりイベント「クマコン in 合志」2/28 開催

-

FIA世界ラリー選手権フォーラムエイト・ラリージャパン2026注目の三河湖SSで特別観戦!三河湖テラス「こりん」団体貸切プランの募集を2/16より開始

-

【Levi's® Blue Tab™】SHIPSとのエクスクルーシブアイテムを販売中

-

図工・美術教育の知見をもとにしたビジネスパーソン向けワークショップを、3月5日、東京・神保町で開催~アートでひらく、もうひとつの自己理解~

-

抱腹絶倒!動物たちが奏でる冗談音楽の祭典『ズーラシアンブラス・ショー』5月17日(日)茅ヶ崎で開催

-

メープルコンテンツを楽しむだけで、世界が広がる無料のメンバーシッププログラム 「Maple Envoy(メープル・アンヴォイ)」2026年春の発足に先立ち、2月17日に先行会員登録を開始

-

Revolut、世界の空港保安検査の通過時間を予約できる「ファストトラックパス」サービスを開始

愛あるセレクトをしたいママのみかた