助産師REIKO

「助産師REIKO」について知りたいことや今話題の「助産師REIKO」についての記事をチェック!(1ページ目)

-

《担当者は「わかりません」と困惑》米倉涼子 アルゼンチン人恋人に“トンズラ疑惑”浮上…書類送検前に起きていた「異変」

-

美容室専売「アイエム」から髪色に合わせてカスタマイズできるリップが登場! ヘアカラーと肌のマッチングをかなえるUVベースも

-

「健気さが愛しい」「堪らない」岡山天音“小太郎”に賞賛の声上がる…「冬のなんかさ、春のなんかね」2話

-

人気ヘアサロン「SHIMA」創業者の嶋義憲さん死去 83歳 1960年代に渡米、日本の美容界に新風を吹き込む

-

倉悠貴、杉咲花演じる主人公の“元恋人”役で3話に登場「冬のなんかさ、春のなんかね」 朝ドラでは姉弟役

-

<芸能プロダクション2026年イチオシ新人>昨年アイドルグループ「SCRAMBLE SMILE」に新加入した高橋美海、今後の目標を告白「みんなの笑顔を守れる存在であり続けたい」

-

株で爆損の水谷隼、ケタ違いの額にネット衝撃「損切りしたと思ってた」「その水準は助かるぞ!」

-

【料理長がいない】観光業界の現場課題に正面から挑む ホテル洋食料理長専門転職支援サービス「シェフナビ」登録者500名突破

-

小倉優子、顔のたるみへの悩みを吐露「どうにかならないかなぁ」

-

TVアニメ「ブルーロック」より“先生のような一面”が楽しめる!?新規描き下ろしイラストグッズ「Study」シリーズが登場!

-

ラッパ屋の名作『阿呆浪士』玉川奈々福を客演に迎え28年ぶりにリーディング上演

-

8万人の足を診断した整体師に聞いた「足に出る危険なサイン」7つとは

-

「甘くない?」が正解だった【新しいフレンチトーストのかたち】AFTs(あふとす)が大船にオープン

-

銀シャリ・鰻、ポリープ手術後に大胆チェンジ 金髪セルフィーが話題

-

【1/25(日)開催】ホットなスープで温まろう!フチュウ スープマルシェはいよいよ今週末開催!!

-

「今後何か重要になってくる気がする」江口のりこ“理香子”が口にした人物とは…「再会~Silent Truth~」第2話

-

<芸能プロダクション2026年イチオシ新人>役者と熱波師の二刀流で活動中の助川功星、将来の夢は「特撮作品に出演して祖父に喜んでもらうこと」

-

『ハイスクール・ミュージカル』20周年イヤーに名曲MV17本がディズニープラスで見放題配信

-

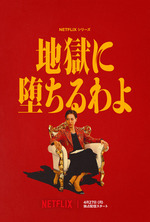

『地獄に堕ちるわよ』ティーザー予告に期待の声続々「戸田恵梨香すげー!」「演技力凄いから楽しみ」

-

日本排尿機能学会 市民公開講座 春の"排尿不安"ゼロ宣言!~新生活を軽やかに迎える健康寿命プロジェクト~

-

第一子妊娠・藤田ニコルさん「妊娠中期も後半な私ですが」「すごくいい感じ」な妊婦コーデが可愛い♡

-

ディーピーティー株式会社 モダンなデザインオフィスの一部を撮影場所として貸出開始!

-

ちょっとすてきで体にうれしい『ぱぱっとととのえごはん』

-

人手不足の夜の満床病棟で追い詰められていく看護師のリアル捉える『ナースコール』ポスタービジュアル&予告編

-

生田斗真が細木数子の運命を狂わせる男に! Netflix『地獄に堕ちるわよ』伊藤沙莉ら出演者一挙発表

-

戸田恵梨香主演、Netflix『地獄に堕ちるわよ』4月27日配信決定 初映像となるティーザー予告解禁

-

伊藤沙莉&三浦透子&奥野瑛太ら豪華キャスト陣出演 戸田恵梨香主演「地獄に堕ちるわよ」ティーザー予告解禁

-

鍼灸師が贈る「新時代の介護服」クラウドファンディング1月19日開始

-

大事なのは火力でも油でもない! 元調理師が教える、パラパラチャーハン作りのポイント

-

2026年3月13日 名古屋千種文化小劇場最先端AI映像 × 神話 × ベリーダンスが交差する舞台『MUSE(ミューズ)』