-

「意外じゃないですか?」潮田玲子が吉田沙保里の“少食ぶり”を暴露「本当にご飯を食べる量が少ない」

-

嶋崎斗亜&西村拓哉は鹿児島へ、永岡蓮王&山中一輝は広島へ “本音”や“素顔”を垣間見る旅ドキュメントバラエティー始まる

-

義実家でご馳走が並ぶ中…嫁は“小鉢1つ”だけ!?義母がニヤリ。しかし⇒親戚たちは見ていて…その【結果】

-

《スタバ、ポテチは3日に分けて…》元モー娘。1児の母(36)が明かした“衝撃”食生活に心配の声「病気になるんやないか」

-

頑張れ受験生!レンチンで作れる「ホットサンドメーカー」が塾前補食や夜食にピッタリ[PR]

-

正月、義実家でご馳走が並ぶが…嫁は“小鉢1つ”。義母ニヤリ。しかし⇒親戚たちは見ていて…その【結果】

-

嫌なのは大食いじゃなくて「思いやりの無さ」気付いた妻の決断は <食い尽くし夫とサヨナラ 11話>【非常識な人たち まんが】

-

かわいいのは自分の胃袋だけ…家族が大切じゃない夫とはもう無理です<食い尽くし夫とサヨナラ 10話>【非常識な人たち まんが】

-

夕飯の品数を増やす簡単な方法は? 500人に聞いた「時短・手間短テク」が参考になる!

-

七五三詣後の食事会で…長男「料亭」次男「ファミレス」差をつける義母!?明かされた“ワケ”を聞いて嫁が絶句!

-

秋限定の“ハンバーガー”に惹かれて3種類購入!しかし翌朝⇒「え?なんで…」夫の言葉に絶句した話。

-

絶不調の2学期、理由は?ぼっちのお祭り、つらい帰省がトラウマにー発達障害の私の子ども時代

-

大変な日常タスク上位のお風呂! いかにスムーズに誘うか!?【母と娘のイヤイヤ記 Vol.10】

-

大変だったイヤイヤ期の食事… そんな中でも効果があった方法は?【母と娘のイヤイヤ記 Vol.9】

-

「太るわよ」成長期の息子の【大好物】を半分に減らそうとする義母。しかし母親の『反論』が息子の笑顔を取り戻す!

-

幼児期の食生活をやさしく支える栄養サポート食品『SUKULABO(スクラボ)』新発売

-

彼女が大食いだと引いちゃう!? 食い尽くし系彼氏のトンデモ理論にドン引き!

-

あのテレ朝アナウンサーが琴櫻関の魅力に迫る!佐渡ヶ嶽部屋での貴重なインタビュー

-

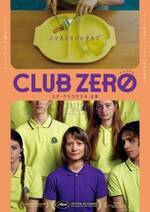

ミア・ワシコウスカ「心を動かされた」『クラブゼロ』監督からのオファーを快諾した理由

-

ミア・ワシコウスカ主演映画『クラブゼロ』“何かがおかしい”本編映像が公開

-

食べ盛りの家族もダイエット中の自分も満足!豚ヒレを使った「ヘルシー酢豚」【金丸利恵のダイエットレッスン Vol.49】

-

子どもが少食、試合のお昼に固形物が食べられない、補食は何が良いか分からない......。 ママたちの悩みにプロが回答

-

保護者の悩み「サッカーする子どもの少食・偏食はどうしたらいい?」にスポーツ栄養のプロがアドバイス

-

「僕の料理を残すつもり?」大量の料理を作って妻に完食しろと強要する夫…読者「子どもにも悪影響」

-

2年で10倍増のコストコ再販店!多少割高でも「得する」のはどういう人?

-

伊藤沙莉「その色気が欲しい」朝ドラヒロインが憧れる“あざと女子代表”タレント

-

「一緒にいると落ち着く!」男性が気を張らずにいられる女性とは?

-

ミア・ワシコウスカ主演 『クラブゼロ』“意識的な食事”をめぐる衝撃スリラー、12月公開

-

「もうこんな毎日イヤ…」偏食少食の息子。食事の時間が苦痛に⇒夫の対応を見てブチギレたものの…!?

-

【おすすめ漫画】性別で区別されることに悩む人へ

愛あるセレクトをしたいママのみかた