-

Revival Production所属Ibukiさんとスポンサーシップ開始のお知らせ

-

『ズートピア2』がV7 『国宝』がIMAX上映で2位返り咲き! 洋画は新作『ウォーフェア 戦地最前線』が4位スタート【映画動員ランキング】

-

渡邊渚、ノロウイルス感染で「体力が削られた」 現在の体調と今後の意気込みを語る

-

“42℃の高熱”で…娘が緊急入院!?必死に看病する妻だが…⇒「え?もしかして…」夫が放った“一言”に絶句して…!?

-

“38℃の高熱”で妻がSOSを出すが…夫「熱が出ても家事と子育てしなよ」と放置され…⇒その【結果】!?

-

堀ちえみ、大学病院で舌の不調を診察し結果を報告「原因がわかって、ホッとした」

-

【穴埋めクイズ】難易度は低いんですが…空白に入る文字は?

-

今しか見られない! 夜になったらシンデレラ城が一変!?行く前に要チェック

-

インフルや感染症と10年間無縁!“無敵”の保育士に聞いた「風邪予防のルール」8つ

-

宮崎県小林市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 小林細野」が2026年2月11日(水)開業予定!

-

沖縄・愛知の若者が“福祉”で未来を変える「Sun-Land-Sun(サン・ランド・サン)UIターン就労支援プロジェクト」2026年度 参加者募集スタート!

-

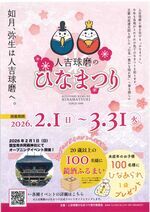

熊本県 人吉球磨地域の10市町村で「人吉球磨のひなまつり」2月1日(日)から開催!\国宝青井阿蘇神社にてオープニングイベント/

-

『28年後… 白骨の神殿』キリアン・マーフィー24年ぶりシリーズ復帰「戻ってこられたことを本当に誇りに思っています」

-

最新XRアトラクション&リニューアルアトラクションが この春同時オープン

-

フラメンコダンサー永田健 出演!オールキャスト男性によるフラメンコ・コンサート開催決定

-

“完璧な美”の闇に迫る18禁サスペンス『ザ・ビューティー 美の代償』ディズニープラスで独占配信

-

ダニー・ボイルを本気でビビらせ起用!? 206cm俳優チ・ルイス=パリーに注目『28年後... 白骨の神殿』

-

岐阜県恵那市内で2店舗目となるコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 恵那別館」が2026年1月30日(金)開業!

-

兵庫県丹波市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 丹波」が2026年2月5日(木)開業!

-

だるい、足がつる、喉が痛い…50代60代の“起床時の不調”は寝る前のひと工夫で劇的改善!睡眠専門医に聞いてみた

-

“完璧な美”をもたらす奇跡の注射とは…ライアン・マーフィーの衝撃サスペンス「ザ・ビューティー 美の代償」1月22日配信

-

『新感染』「地獄が呼んでいる」のヨン・サンホ監督最新作、チョン・ジヒョン×ク・ギョファン×チ・チャンウク出演の『郡体』予告公開

-

【動画公開】胃がんの診断から治療までを知る医療講座

-

第一子妊娠・藤田ニコルさんが不妊治療を告白。検査で医師からいわれた衝撃の一言「これは急いだほうがいい」

-

深夜便で海外出張も頑張れる!フルタイム勤務でPTA役員をこなすパワフルママ「ファミリーNo.1の会社スタンスに感謝しています」

-

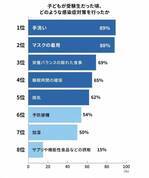

受験期の感染症対策TOP5は、手洗い・マスク・食事・睡眠・換気。すぐに取り入れられる工夫も大公開!

-

《有吉は“真顔”に》aespa『紅白』でNHKアナが曲紹介、司会陣との交流もナシ…きのこ雲ランプ騒動で異例の“隔離対応”

-

『28』シリーズの謎がついに明らかに!?『28年後... 白骨の神殿』監督が明かす重要人物“医師ケルソン”とは

-

7年ぶりに復活する「ライブイマージュ・コンサート」に、 REAL TRAUM、Budo、石井琢磨がオープニングアクトとして出演決定!

-

インフルの後遺症で1週間後に“脳梗塞”寸前…40代記者が緊急搬送されたリアル恐怖体験記

愛あるセレクトをしたいママのみかた