-

「吾妻さん、最高かよ」中村倫也“吾妻”が“NAZE”にかけた言葉に反響続々…「DREAM STAGE」第3話

-

「ママ!大丈夫!?」夫の手料理で…妻が過呼吸に!?直後「あなた、まさか…!」“衝撃の事実“に夫が逃走!?

-

戸次重幸、佐久間大介&日村勇紀に“冬の北海道”を紹介 新ジャンルラーメンも登場

-

「アレンジ鍋、どれ食べたい?」<回答数37,244票>【教えて! みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第426回】

-

娘の前でも「いただきます」を言わない夫。しかし⇒娘と妻が“箸を持たなかった”理由に…夫が硬直した話。

-

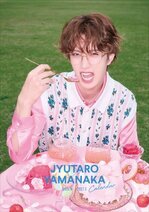

M!LK山中柔太朗、3作目のカレンダー発売決定 すべてをセルフプロデュース&故郷でロケ敢行

-

「無印良品でおうち時間がもっと好きになる♡」人気YouTuber厳選のおすすめアイテム全17選|第1弾

-

『純愛上等!』「悪いのはあなたです」山中柔太朗、カレンダー発売 本人がトータルプロデュース

-

高嶺のなでしこ・籾山ひめり、活動再開へ 反省と決意記す「より一層アイドル活動と向き合い…」

-

70歳で矯正治療の反響で増える「大人の歯並び相談」

-

一年に一度しか見られない!伊東の春の風物詩「大室山 山焼き」が2月8日(日)開催!

-

【会員限定】「鍛えて進め!日本縦断!エニタイムすごろく」が2026年2月1日よりスタート!

-

マンデラエフェクト(マンデラ効果)のガイド本「The Window of Opportunity マンデラ効果への道標 ~超極秘Xファイル~」が,Amazon・Apple Booksで新発売!「その記憶」は単なる記憶違いか,それとも「未知なる世界」への招待状か?23万字に及ぶ圧倒的熱量と知性で「マンデラ効果」に迫る!(ISBN:979-8-27-545582-3)

-

Snow Man、冠ラジオ『素のまんま』radikoの聴取者数で好記録 6年ぶりにメンバー全員集合

-

家にまで押しかけ…本妻に堂々宣言した浮気相手!?しかし「俺は…」妻の“冷徹な対応“の結果、夫が下した選択に絶句!?

-

刀剣、甲冑から洒脱な刀装具まで、根津美術館が誇る「光村コレクション」を公開 『英姿颯爽 ―根津美術館の武器・武具―』2月14日から

-

ハンブレッダーズ『THE FIRST TAKE』に初登場 代表曲「銀河高速」をライブ感あふれる一発撮りパフォーマンス

-

薮宏太&橋本良亮、久々の共演に期待! ミュージカル『ジョセフ』ビジュアル&第2弾キャスト解禁

-

ヨーロッパ企画代表・上田誠、監督デビュー作で“新たな構造”を発明!『君は映画』全キャスト発表

-

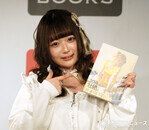

まいきち、誕生日にフォトエッセイ発売「めちゃくちゃ号泣しました」 誹謗中傷など“壮絶”過去を告白

-

『傘立て』に傘じゃない物を入れたら? 意外な使い方を見てほしい

-

“年上好き”な男性が多いのは「沖縄県」、“年下好き”な女性が多いのはどこ?

-

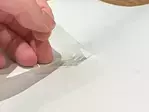

紙に貼りついたセロハンテープを剥がしたい… 裏技に挑戦してみた結果「これ大丈夫?」

-

「ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展- inひらかたパーク」

-

フジテレビ、スポンサー数は前年1月比93%まで回復 就任1年…清水賢治社長は改革姿勢に手ごたえ

-

スーパーの達人が教える「お得な値引き&長持ち食材選び」のコツ12選

-

累計40万人以上が参加したリアル脱出ゲーム「全国夜の遊園地」シリーズ最新作『夜の魔法学校からの脱出』が全国で開催決定!

-

我が左手に封じられし「鬼」よ、今こそその力を…示せ!アニメ『地獄先生ぬ~べ~』 鵺野鳴介の「鬼の手」がプレミアムバンダイに登場!左手に装着してぬ~べ~になりきろう!

-

『恋の通訳、できますか?』で完全沼落ち…Netflixで今すぐ観たいコ・ユンジョンの出演韓ドラ3選【ハングクTIMES】

-

佐賀県 蟹御殿が「日本の小宿」10選に認定!オーシャンビューと絶景サウナの宿

愛あるセレクトをしたいママのみかた