子育て

妊娠・出産を経てママになった多くの女性が悩む子育て。赤ちゃんのお世話や子どもの成長に対する悩みや不安、将来を見据えた教育や習い事など、年齢や性別、時期により子育てについて知りたいことは切々と変わります。各ジャンルに特化した専門家による記事や共感の声が寄せられるコミックエッセイで、毎日の子育てを前向きに、笑顔を忘れない子育てをする秘訣や子どもに対する選択を手助けする情報をお伝えします。(10ページ目)

-

【体験レポ】美術館なのに走り回れる!?箱根で子連れ旅するなら絶対ココ | HugMug

-

長期休みの「暇」が創造力を伸ばす——予定を詰め込みすぎない冬休みのすすめ

-

2025年生まれの赤ちゃんの名前ランキング、男の子、女の子それぞれの1位は?

-

JALファーストクラス機内食にも採用! ふるさと納税は無添加「丸中醤油」がおすすめ | HugMug

-

2026年の抱負を漢字1文字で表現すると!? 「幸」「健」を抑えて1位となった漢字は?

-

専門家厳選!「不登校」「偏食」「進路」「障害告知」など、子どもの将来を支える必読書【推薦本まとめ】

-

「我が家の子育て、過干渉かも?」指示待ち人間になる前に…親が今すぐやめるべき“たった1つの習慣”

-

【GU】で発見!仕事やおでかけの日にも使えるパパの高見えコーデ | HugMug

-

リフティングのノルマを達成しないとトレーニングマッチ以外出場させないチーム、リフティングの回数ってそんなに重要なのか教えて

-

【体験談7選】発達が気になる子どもと過ごす年末年始。帰省・移動や過ごし方のヒントをお届け!

-

【お得!】新生児アイテムから子ども服までまとめて揃う!アカチャンホンポ『福袋2026』が今年も登場

-

【中学受験算数】「解の公式」を覚えても意味がない? 難関校に合格する子が持つ“空間認識力”の鍛え方

-

「 “なりきり” の魔法」で子どもの自信が育つ! 家庭でできる5つのアイディア|「キッザニア白書2025」の調査から

-

「こんな抜け方ある!? 初めて歯が抜けた日」Aやんのしゃかりき育児珍道中 vol.34 | HugMug

-

小さく生まれた赤ちゃんの栄養を支えるために。人乳由来母乳強化剤「プリミーフォート経腸用液」が国内初の承認

-

【賢いママの新常識!】ふるさと納税の返礼品で箱根旅行!子連れにおすすめスポット全部見せ | HugMug

-

本厚木駅より徒歩3分!親子で夢中になる室内遊園地『キッズランドUS 神奈川厚木店』12/19(金)グランドオープン!

-

日本のベビーブランド初!世界基準のプレミアムなおしりふき「Wood-Based WIPES」が米国のEWG認証“最高評価”を獲得

-

食品からボディケアまで、手軽に安心・安全に。ママ・パパの味方すぎて手放せない【マザーズセレクション大賞2025】

-

こわい、きびしい、わかりにくい…塾で子どもと相性の悪い先生がいる。どうすればいい?

-

「片付けなさい!」はもう言わない。年末の大掃除で、子どもの片付け力がグンと伸びる理由

-

コーチ一家が好き勝手やるチームでハブられ親子で孤立、持ち家だけど引っ越してまで移籍させたい問題

-

1歳誕生日に【星野リゾート界 仙石原】へ!離乳食も露天風呂も子連れ最高だった件 | HugMug

-

外国人問題や不登校問題にも取り組み…お弁当の提供が不登校の学生が外に出るきっかけに 共感を産むことの重要性とは【細川珠生のここなら分かる政治のコト Vol.46】

-

クリスマス絵本&お風呂おもちゃが大活躍!2歳児ママが選んだ12月購入品8選 | HugMug

-

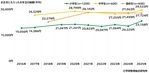

学研教育総合研究所調べ お正月にもらったお年玉 小学生では平均23,158円、中学生では平均29,533円、高校生では平均27,724円 小学生と中学生は前回調査から2,000円以上増加、高校生は前回調査から減少

-

おむつからお手軽パスタソースまで。【マザーズセレクション大賞2025】選出商品がママ・パパのベストバイだらけだった!

-

新感覚!リング形状×国産米の米粉100%の麺【こめまるめん】を2025年12月25日(木)より発売

-

「サンタの正体は!?」「一晩でどうやって世界中を回るの?」【親子で学ぶ クリスマスの話】

-

これ【バースデイ】で買えるの!?海外っぽいおしゃれ子ども服が神すぎる | HugMug