-

侍(SAMURAI)・戦国武将をテーマにした『戦国武将EXPO2026』1月16日(金)~18日(日)上野恩賜公園(噴水前広場)にて開催!!

-

HARVIA JAPAN、家庭用サウナ製品向けに5年間の長期保証サービスを開始

-

ペッピーキッズクラブ【春の体験&お友だち紹介キャンペーン 】 2026年1月5日(月)よりスタート!

-

関西に本格進出!高級たまごバイキング幻の卵屋さんが1/5から大阪を中心に出現開始!

-

【予め】はなんて読む?日常的によく使われる言葉です!

-

豊嶋花&山中柔太朗、“ピュアすぎる”ラブコメに挑戦「今の日本にピッタリ」「心の癒やしに」 原作者も太鼓判【インタビュー前編】

-

【麺つゆで味つけ簡単レシピ8選】副菜から主食まで、これ1本で味が決まる魔法のアレンジ術

-

『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』篠原涼子、藤木直人は“戦友”「自由奔放にお芝居をさせてもらえる」 藤木はジェシーに“ジェラシー”

-

timelesz松島聡&原嘉孝、Uber Eats×『タイプロ 2』特別広告に出演 番組エピソードにまつわるメニューを堪能

-

【今日の献立】2026年1月5日(月)「キノコソースがけステーキ」

-

2026新年|東京の絶品肉料理5選!黒毛和牛から熟成肉まで、ご褒美ディナーの名店

-

2nd-Creasion Records代表・Hikaria(鈴木満理奈)氏、ゆめのたね放送局「風の渡し手」に独占出演

-

「巻き込まれ役上手い」…小一郎を演じる仲野太賀に絶賛の声集まる、大河ドラマ「豊臣兄弟!」1話

-

【1/5(月)】あなたの運勢は?今日の星座ランキング1~6位!

-

松島聡、感謝と決意の新年投稿 “笑顔のきっかけになれる人でありたい”

-

『ふてほど』令和のマスター役を追悼 ネット「えっ!?」「知らなかった」「いつの間に…」

-

“神主芸人”狩野英孝、地元神社で伊達みきおと初詣ツーショット

-

『豊臣兄弟!』DAIGO、念願の大河ドラマ初出演「TTS!妻と練習も…」

-

コロッケ、大泉洋の楽屋訪問で思わぬ俳優と遭遇 対応に感激し「夢の様な時間」 ファンも驚き「超豪華なスリーショット写真ですね」

-

浜崎あゆみ、公演中の“落下事故”経緯を説明 アクシデントを謝罪「わたくしをはじめ我々チーム内の連携ミスにより」

-

「彼、既婚者だよ」友人から発覚した彼の秘密。別れを告げると⇒彼の【サムい返答】にゾッとした話

-

上白石萌歌&生田斗真、共演の相性に手ごたえ「ポジティブな感じしかない」「ばっちりはまる」【オリコンライターズ】

-

新作・古典ともに唯一無二の表現力で魅せる『ゴールデンドロップ2026 ~茶光落語家10周年~』

-

吉高由里子「私の身体を蝕んできます」 喉→鼻→咳→熱→耳の順で寝正月「次はどこに来るんだー?」

-

HKT48、劇場公演の再開を発表「15年間の感謝の気持ちを胸に」

-

大黒摩季ライブ映像を独占配信中! 「興奮して寝られない!」「待ち遠しい」

-

深夜便で海外出張も頑張れる!フルタイム勤務でPTA役員をこなすパワフルママ「ファミリーNo.1の会社スタンスに感謝しています」

-

競馬ファンならどこか馴染みがある演出を取り入れたなかやまきんに君出演の『JRA-VAN』新CMを1月4日(日)より公開!

-

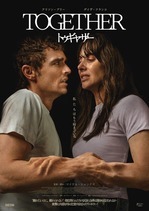

『サブスタンス』『8番出口』配給のNEON、2026年は話題作が目白押し!『トゥギャザー』『しあわせな選択』ほか

-

「あけおめ」連発!? マンチェスターシティの選手達の新年のご挨拶が話題に!

愛あるセレクトをしたいママのみかた