-

障害のある息子とスタンダップコメディを――62歳女性が開くライブにアフリカからもゲストが訪れる理由

-

「笑えない世界を笑おう」――障害のある息子とスタンダップコメディに挑む62歳女性が世間に知ってほしい“当たり前のこと”

-

《8年間連絡取らず》橋幸夫さん 82歳で死去…事務所社長が明かしていた“絶縁”長女との関係

-

抽選で200名様に当たる!新サプリ「Muse NMN 20450」発売記念キャンペーン(9/4~9/16)

-

横浜市・港北区で唯一の「ストレッチ専門店」誕生!ストレチックス綱島店、9/5よりプレオープンキャンペーンを開始

-

医療法人医誠会、「遺伝子検査」を解説する短編動画を公開

-

堤真一×中村倫也の二人芝居。ベテラン俳優と新進俳優を演じ、 二人にしかできない攻防を見せる。

-

全国の管理栄養士を対象にアンケートを実施 “やりがい”だけでは続けられない、現場のリアルを可視化

-

NMNサプリ『Muse NMN 20450』9月4日発売!純度100%×高配合で、未来に向けた毎日をサポート

-

同時多発クライシス、時代の変化で中年の危機が増加 40~50代に向け「自覚なき危機を乗り越える」無料セミナーを開催

-

「脳以外は元気」橋幸夫 アルツハイマーで再入院…介護士長女に起こっていた“異変”

-

日本事務器、京都産業大学と小中学校図書館向け遠隔レファレンスの共同研究に関する契約を締結

-

健康寿命延伸への取り組みとして全国初(*)の医療健康連携モデルが本格始動

-

夏休み明けの不登校は突然!?「明日学校に行きたくない」と言われたら…休む基準、介護休暇、親の役割を不登校ジャーナリストが解説

-

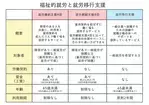

就労移行支援、就労継続支援A型・B型の違い、障害者雇用…知っておきたい18歳以降の支援・働き方【専門家監修】

-

医療と音楽が紡ぐいのちの物語 第25回健康フォーラム開催

-

軽はずみな「タンス預金」が招く致命的なトラブルとは《経済のプロ荻原博子が解説》

-

我慢を続けて立派な家で暮らすか、離婚か…悩む妻に、読者の意見は?

-

防災だけじゃない『どこでもお風呂』シュッとスプレーするだけの全身シャンプー、スタッフはこんな時に使っています[PR]

-

《社労士Youtuberが5分で解説》高齢者が知っておくべき「年金制度改正法」のポイント

-

係の押し付けはワーママの横暴! 専業主婦の訴えは響くのか!?【私たちの連絡係さん Vol.6】

-

「第22回ジェロントロジー検定試験」東京・大阪(10/12(日))開催 申込締切直前:9月8日まで!

-

お金の価値観が合わない……。「年収差」がある友人と上手く付き合うコツ

-

動画公開『いびき、日中の眠気が気になる…もしかしてそれ、睡眠時無呼吸症候群?』/第211回ホロニクス公開医学講座

-

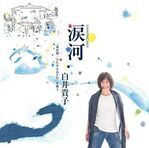

80年代ロックの女王、白井貴子のロングセラー作品『涙河(NAMIDAGAWA)白井貴子「北山修/きたやまおさむ」を歌う』がCD発売から9年 ついに配信開始!さらに2026横浜公演詳細決定

-

業務用トイレットペーパーホルダーを無償貸与!ジャンボロール・シートタイプのリニューアルに伴い実施を決定

-

《激しいバッシングや重病も…》加藤茶&綾菜 世間の評価をひっくり返した“結婚15年の歩み”

-

「Netflix」9月ラインナップ発表 『今際の国のアリス〈シーズン3〉』『ウェンズデー〈シーズン2 パート2〉』などシリーズ作品を配信

-

加藤茶「前よりきれいだな」 結婚15年目、加藤綾菜とのウェディング写真にファンからは…

-

ヤングケアラーサポーター養成のプロジェクト開始~「ヤングケアラーを見つける目」と「支える手」を広げたい~

愛あるセレクトをしたいママのみかた