-

【再生可能エネルギー関連事業 久慈地域再生可能エネルギー循環プロジェクト】太陽光発電所の本格稼働および共同実証事業の開始について

-

「素敵な写真!」元乃木坂46・若月佑美 太陽光に照らされた艶やかな最新ショットを披露!

-

産業向け後方支持タイプソーラーカーポート「Dulight Spacious(デュライト スペーシャス)」の新仕様を7月23日(水)より販売開始

-

充電不要スマートトラッカーを提供する 株式会社MEDIROM MOTHER Labs、株式会社DEITAと業務提携

-

プロレベルの望遠撮影をスマホで実現する革新的モバイルレンズ『APL 20-60X』が「Makuake」でプロジェクト実施中!

-

機能派ウェアで暑さ対策。太陽光をはね返す、『遮熱素材』の新作!スタッフが着てみました[PR]

-

「絶対に放置しないで」 火事の原因となる『車内の忘れ物』とは…

-

BLUETTI(ブルーティ)のポータブル電源が史上最安値!7/14(月)まで開催のAmazonプライムデーに参加 クーポン併用でさらに5%OFF

-

目に優しい「自然光デスクライト ワイド」にスタンド対応が登場!設置場所を選ばず自由に使える新製品を2025年7月11日より先行販売

-

夏の紫外線対策!「ほてりを冷まして抗酸化チャージ 冷製スープ・ガスパチョ」【金丸利恵のダイエットレッスン Vol.57】

-

目に優しい自然光デスクライト ワイドにスタンド対応が登場!設置場所を選ばず自由に使える新製品を7月11日より先行販売

-

太陽光発電所の格付け制度「XSOL SOLAR STAR制度」格付投資情報センター(R&I)が「一定の妥当性」を確認 みずほ証券が組成に関与したSPCが保有する発電所で実証評価を実施

-

<官民協働事業>セキスイハイム太陽光発電kidsニコニコプロジェクト 太陽光の売電益で保育所へブランコを贈呈!~7月11日(金)に贈呈式を開催~

-

ご家庭での太陽光発電の余剰電力(卒FIT 再エネ電力)を買い取るプログラム「阪急エネトス」スタート7月1日(火)から申込受付を開始します!

-

朝のオールインワンにも使える!“塗る熱中対策”クリーム「NIR sunprotect」6月17日発売

-

神奈川県で実施中の太陽光パネル・蓄電池の共同購入事業 「みんなのおうちに太陽光」の入札結果が出ました! 太陽光パネルと蓄電池の導入で最大約25%の価格低減を実現

-

太陽光発電システムで工場の環境負荷低減を実現!

-

全国的なカーボンニュートラル実現のため、地方での技術者を育成へ!solanes(ソラネス)地域工務店向けの研修サービスを開始

-

再生可能エネルギー大手Peak Energy、日本で48MW規模の高圧太陽光発電所ポートフォリオ取得、2026-28年に順次稼働開始

-

えのき栽培の室温管理にかかる電気代を太陽光発電システムで解消!2025年6月より運用開始

-

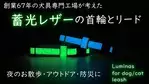

夜の散歩にもっと安心を。蓄光性のレザーを使用した犬猫用首輪「Luminas for dog/cat」Makuakeにて先行販売開始!

-

Peak Energy、国内4地域で11MWの高圧太陽光発電所取得を発表、クリーンエネルギー供給拡大へ

-

ムーミン×サンホイル コラボレーションパッケージ2025発売

-

工学院大学ソーラーチーム、世界最高峰のレースに6度目の参戦 ―初の実質内製マシン「CYGNUS」で挑む、学生主体の技術革新―

-

「サーフライダーファウンデーションジャパン」とコラボした“G-SHOCK”第9弾を発売

-

次世代の住宅エネルギーを提案する新サービス「solanes(ソラネス)」 公式ランディングページを公開

-

大和総合住設株式会社が福岡ソフトバンクホークス株式会社と6月4日に筑後スマートエナジーパートナー契約を締結

-

一般財団法人九州電気保安協会は、九電グループ2社、PV Japan株式会社と業務提携をおこない「太陽光発電設備のメンテナンス」に関するサービスを強化します

-

「信州ショコラトリーGAKU サマーベリーセレクション」信州産夏いちご・ブルーベリー・ラズベリーとチョコレートのマリアージュ

-

100均のサングラスが、超優秀! 外に出ると…色が変わった!?

愛あるセレクトをしたいママのみかた