-

星風まどか、田村芽実、城田優らが意気込む! 『PRETTY WOMAN The Musical』開幕コメント&舞台写真到着

-

吉岡里帆、仲野太賀らの姿も!峯田和伸&若葉竜也主演『ストリート・キングダム』場面写真

-

戸塚祥太、加藤和樹らが楽器を手にした“ビートルズ”に 舞台『BACKBEAT』ファイナルステージのビジュアル公開

-

星風まどか/田村芽実のヴィヴィアン、城田優のエドワードでおくる日本版“プリティ・ウーマン”『PRETTY WOMAN The Musical』明日開幕

-

アップスシアター第4回公演「うみおと」 すみだパークシアター倉にて3月上演決定 実話を元に描く 死と再生のヒューマンドラマ

-

丹波大納言小豆を贅沢に使用したフィナンシェ「丹波大納言小豆あんバターケーキ」1月13日発売

-

インパクトジャパン、中間管理職に必須のスキルセットを磨き上げるプログラム「ENHANCE」を1/19にリリース

-

相武紗季、母として“食”のこだわり明かす「自分の味で育ってもらいたい」

-

先の読めない展開に背筋が凍る! 新感覚ミュージカル『白爪草』開幕

-

還暦祝賀能を囃子方ならではの五番立で上演

-

仲野太賀 飲み仲間は紅白歌手、高校の同級生は超人気俳優!“妖怪人たらし”の豪華すぎる人脈

-

A.B.C-Zがパーソナリティを務める特別番組『A.B.C-Z えびラジ』7年ぶりに放送決定

-

異色のVTuber映画が舞台へ 二人芝居で描く新作ミュージカル『白爪草』本日開幕

-

Travis Japan松田元太、『テレビ千鳥』バイキング企画で天然爆発「ルールわかってない」

-

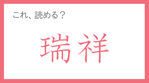

新年に使える“教養語”。「瑞祥」って読める? 【年末年始の難読漢字クイズ】

-

【Fate/strange Fake】Blu-ray Disc Box & Original Soundtrack 発売決定!「キャラクタービジュアル」vol.13公開中!

-

日本選手権V&9秒台 桐生祥秀、復活の一年を振り返る

-

小池祐貴 東京世界陸上を経て激動の2025年完走を報告

-

笑福亭鶴瓶、藤川球児監督を称賛「“ツキ”もあるところがすごい」 “異色コンビ”が年末のスポーツ特番でMC

-

間宮祥太朗&新木優子&森本慎太郎ら、“考察合戦”を語る「良いこと悪いこと」ネタバレインタビューをHulu独占配信

-

川島明&又吉直樹、「雑学」を超えた新ジャンルバラエティ番組でダブルMCに

-

『映画 えんとつ町のプペル』を5分で復習、名シーン凝縮の振り返り映像が到着! 「プペル検定」の実施も決定

-

平林龍、デビュー15周年の節目に7枚目のアルバムをリリース 記念イベントも開催

-

少年キッズボウイ、ダウ90000・蓮見翔、園田祥太を招いたスペシャル動画公開

-

平間壮一主演『無伴奏ソナタ-The Musical-』2026年夏に再演 真瀬はるか、長江崚行ら新キャストも出演

-

「映画だろ」「演技力が化け物すぎ」間宮祥太朗らキャスト陣に賞賛の声 「良いこと悪いこと」最終話

-

「良いこと悪いこと」終幕…最終回の“その後”を描くエピローグ10.5話Huluで配信

-

“共犯説”も多数…考察ドラマ「良いこと悪いこと」“真犯人”は誰? アンケート結果発表(第3回)

-

『映画 えんとつ町のプペル ~約束の時計台~』新ヴォイスキャスト発表&本予告編公開

-

MEGUMI&小芝風花&吉原光夫ら『映画 えんとつ町のプペル ~約束の時計台~』新たに参加、本予告も解禁

愛あるセレクトをしたいママのみかた