-

もう静電気なんて怖くない!【セリア】の静電気予防アイテムが超優秀 | HugMug

-

【HEALTHIER MAGAZINE(ヘルシアマガジン)】24時間年中無休フィットネスジム「エニタイムフィットネス」のウェブマガジン更新中!<地味だけど効果絶大!体幹を鍛えて日常生活を快適に>

-

【イハダ】進化した“うるおい密封ライン”化粧水・乳液がリニューアル!

-

待望の全国発売! アネッサのブラシ一体型パウダーでメイクの上からUVカット効果をプラス

-

2月22日は「猫の日」。「猫ひっかき病」をご存じですか?安心して猫と暮らすため「迅速検査キット」開発に山口大学が挑戦

-

「甘いものを食べていなくても虫歯に」“歯磨きじゃない”虫歯予防が最新の研究で判明した!

-

使い切れなかったベーコン 鮮度を守る『一手間』に「なるほど」「次からやる」【食材保存テク4選】

-

息を吐いてもメガネが曇らない! 花粉シーズンの『景色がぼやける』問題を解消するマスクのつけ方

-

Selista Inc. Presents.『Sunday Wellness Breeze』Season 35 Summer version 全6 Stage 2026年6月14日(日)~8月2日(日)の朝に開催

-

コーヒーは焙煎度で健康効果が違う!? 医師がおすすめの“眠気覚まし”じゃない飲み方とは

-

おやすみ中にしっかりケア!塗って寝るだけの「夜集中パック」発売

-

バイオガイアジャパン株式会社 価格改定および正規販売店リスト公開のご案内

-

【従業員の健康増進・健康経営の推進に】月額5万円からのゆるっと始めるオンラインエクササイズ『ゆるエク』運動嫌いな人でも「これならできる」を実感

-

【花粉の飛散が本格化する季節】つらい花粉症に!「痛くない鼻うがい」

-

「乳酸」が“脳のガソリン”になる 五月病は「3分間の早歩き」で防げる!“格闘家ドクター”が提唱!~260媒体が注目~

-

毎日食べたい!【鶏もも肉×ショウガ】の絶品レシピ8選~冷え対策や肉をやわらかくする裏技も

-

2026年花粉予測は例年の最大2.5倍|レイコップが「春のムズムズ対策セット」を販売

-

ごぼう先生が動画で解説!「50代からの不調解消体操」【高血圧緩和 足裏タオルつかみ】|介護界のアイドル

-

2026年花粉予測は例年の最大2.5倍 レイコップが「春のムズムズ対策セット」を販売

-

<ペットの健康管理に関する実態調査> 犬猫の定期健康診断受診率は、犬55%・猫40%と横ばいが続く。

-

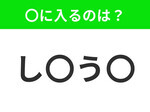

【穴埋めクイズ】難易度は低いんですが…空白に入る文字は?

-

フクロモモンガ愛好家必見!「フクモモフェスタ」2026年5月3日横浜開催、講習会・限定商品・ペット同伴も可能

-

「トーストにはバター?ジャム」医師が考えた“脂肪肝を予防する食生活”クイズ10選

-

「生まれた子を見て自然と涙が出てきた」母親になる実感がわいた瞬間、いつだった?

-

「にがり」と「海塩」の力で口内を整える、自然派歯磨き ― 塩作り現場の知恵から生まれた、口内ケアの新しい選択肢 ―

-

【小6・投薬体験談】熱性けいれん「38.5度は戦いの合図」!発熱時の坐薬で障害のある息子が大暴れ…どう乗り越えた?【読者体験談】

-

「大根おろし」を簡単に美味しく保存する方法 人気料理家に聞いてみた!

-

「大根はがん、ごぼうは糖尿病…」医師がおすすめする“大病に効く野菜”ベスト4

-

日常生活に備える一次救命の講座開催

-

辻希美さん、子どもたちのごはんに反省「5人目を産んでバタバタ、栄養バランスを考える時間もなくて…」

愛あるセレクトをしたいママのみかた