-

家庭生活における法人化『まめ日和』第511回

-

息子の笑顔を取り戻した妻と家庭を築くことに失敗した夫…反省さえもできない夫は【妻を見下す夫の末路 Vol.10】

-

5歳双子が親友と遊び回って… 帰宅後に親が『ヤバい』と感じるワケ【エッセイ漫画】

-

杉浦太陽、長女から次女まで…約20年間の“子育て環境”変化に感慨「常識が変わってきた」

-

【穴埋めクイズ】すぐ閃めいちゃったらすごい!空白に入る文字は?

-

もう「気合い」では限界! 4月復職を前に知っておきたい“しんどさ”の仕組み化。1000人の声から生まれた『サバイバルガイド』

-

保育園で『紅葉の木』を作ろうとしたら… できあがったものに「怖っ」「ホラーゲーム?」【漫画】

-

小中学生が「10年後なくなる」と予測する職業は?彼らが“今”なりたい職業、実は「VTuber・YouTuber」でもなく…

-

洗える・アイロンいらず『学校給食』の相棒アイテムが種類豊富にずらっと勢揃い![PR]

-

弘中綾香さんインタビュー/生後5カ月で娘を保育園へ。「早いね」と言われたときに仲間だと思えた存在

-

「20万の制服なんてアンタ達には買えないでしょw」名門小学校のブランド制服アピール⇒母の暴走に息子ブチギレ!?

-

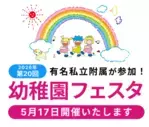

有名私立附属幼稚園参加 第20回幼稚園フェスタ 2026年5月17日開催

-

「この人と結婚しなきゃ、だって優秀な遺伝子だから…!」計画通りの人生を歩もうと企んだ女の末路

-

弘中綾香さん「母だけを生きることがしんどい」第一線で働いてきた産前とのギャップ。自己嫌悪から脱却するまで

-

有名私立附属幼稚園参加 第20回幼稚園フェスタ 2026年5月17日開催

-

丸山桂里奈さん「最初は親の都合でいいかなって思ってた」長女の保育園選び、第一希望は「夫婦の意見が合った保育園」

-

クラシエ認定「知育菓子先生®」による知育菓子®を用いた実践授業のプレゼンテーションを2026年2月28日に開催!

-

「くちどけおこめぼー」「エジソンのお箸」大ヒット商品を手掛ける大所帯チームをまとめる二児の母が、家でも職場でも意識していること

-

『未来のムスコ』ラストに突然の“告白”「胸キュン」「急展開すぎて心臓がもたない」

-

「はぁ?育児ごときで疲れてるだって?こっちは仕事で疲れてんだよ!」仕事を休んで息子の看病をするが、1日中ドタバタで家事は何もできず⇒さらに帰宅した夫から早く料理を出せと怒鳴られて・・・

-

『未来のムスコ』第5話 未来の母が上京! 突然の孫の出現で大騒ぎ!?

-

辻希美さん、子どもたちのごはんに反省「5人目を産んでバタバタ、栄養バランスを考える時間もなくて…」

-

「なんでパパは洗濯も洗い物もできないの!?」何を頼んでも失敗するダメ夫!しかし妻の育休が終わるため、娘の寝かしつけを頼むことに⇒能天気な夫から“ありえない一言”が・・・

-

「え…保育園で元カレと再会!?」昔の彼氏と保護者として再会したらどうするのが正解!?

-

「2歳の娘と4匹の犬を連れて」大阪に半年! 新山千春が明かす朝ドラ『カーネーション』と育児の両立秘話

-

『うちの子、大丈夫?』不安を自信に 小児科医ママ伝授!入園・入学「4月の壁」の意外な乗り越え方【医師監修連載⑧】

-

「え!?あの旦那さん、奥さんの友達と不倫してる…」園内ダブル不倫現場を目撃!ママ友のために秘密を隠し通すことに⇒しかし本人が気付いてしまい、電話がかかってきて・・・

-

「まだそんな育児してるの!?」保育士の義妹がキツいひと言! 母親より発言権が強いのはプロだから阻止できない?

-

母親が思わず聞き返した、5歳児の発言 「保育園に来た鬼が…」

-

トラブルメーカーの親子から物理的に距離を置く!子どもの心を守るための決断

愛あるセレクトをしたいママのみかた