-

【どこでもマンション鑑定団】Vol.20 “住みたい人気の街” ランキング上位の『市川市』|property technologies

-

満島ひかり×岡田将生『ラストマイル』が地上波初放送 「MIU404」の再放送も決定

-

竹野内豊×山田孝之『唄う六人の女』の制作を追うドキュメンタリー映画『WITH』 劇場公開へ

-

好評につき今年も2月21日より2週間開催!静岡県 三嶋大社 全国大陶器市

-

30年ぶりの復活!新咸臨丸が瀬戸大橋の袂へ!「塩飽諸島・与島クルーズ」5/23・24限定で開催

-

スタッドレスタイヤ、夏も交換せずにそのまま走り続けているとどうなる? メーカーに聞いてみた

-

2027年国際園芸博覧会でKids Villageへ出展、コンセプトと概要を発表【相模グループ】

-

「NARUTO-ナルト- 疾風伝」×GiGOキャンペーン開催のお知らせ

-

2026年3月10日(火) 嵐電北野線 全線開通100周年~皆さまへの感謝を込めて記念イベントを実施します~

-

京阪グループ×大阪ブルテオン連携企画

-

~京都から一足延ばして、京阪電車で大津を湖(こ)都(と)古都(こと)めぐりましょう~

-

福士蒼汰、グローバルファンクラブ開設 約2年ぶりファンイベントも決定 『恋の通訳、できますか?』などでも話題に

-

中高年の独身女性が直面する…「生活貧困を招いてしまうポイント」3つ

-

白馬コルチナ55周年記念企画が3月末で終了

-

探究学習の祭典「クエストカップ2026 全国大会」関西から31校57チームが出場!

-

「箱買いしてすぐ食べない時は…」 腐らせないコツを、ミカン生産者に聞いた

-

キッチンカー屋台総選挙2026、静岡大会の開催決定!

-

待望の全国発売! アネッサのブラシ一体型パウダーでメイクの上からUVカット効果をプラス

-

記念すべき第30回開催!全国50蔵・250種以上の和酒が集結「第30回 和酒フェスin中目黒」3/28・29開催!

-

英語必修化から5年、QQEnglishが“失敗しない”新しい親子留学モデルを確立|3ヶ月のオンライン事前学習×セブ島実地体験をセットにした「はじめての親子留学準備つきパック」の販売を開始

-

宮城県主催「高校生地産地消お弁当コンテスト」優秀賞『うまい!と叫ボーノ!!気仙沼イタリアン弁当』が商品化!ウジエスーパー/クリエみうら計33店舗で販売開始

-

【無意識に取り入れている人も多い!?】玄関に置くと運気が上がる最強アイテムとは

-

THE ALFEE、桜井賢の故郷・秩父で『秩父札所午歳総開帳 × THE ALFEE コラボレーション』実現

-

THE ALFEE、“12年に1度”秩父札所午歳総開帳とコラボ決定 桜井賢の故郷との縁が深まり実現

-

祝・開館40周年! ルソー、バスキアから魯山人まで約200点で世田谷美術館の歩みを辿る記念展『開館40周年記念展 世田美のあしあと―暮らしと美術のあいだで』開催

-

スペイン人夫が初めて雪を見て… 日本人妻が描いた反応に「尊すぎる」【エッセイ漫画】

-

低圧太陽光発電所を、次のステージへ エクソル、ENEOSリニューアブル・エナジーとの協業第二弾として追加10MWの開発を決定

-

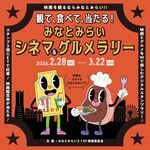

観て、食べて、当たる! みなとみらいシネマ&グルメラリー2026年2月28日(土)~3月22日(日)で開催!

-

第一学院グループにて全国のキャンパスの垣根を越えた初の取り組み 生徒一人ひとりの”夢・挑戦・成長”をたたえる「DAIICHIGAKUIN PROJECT AWARD」を初開催!

-

熊本県合志市を愛する人をブレストで全力応援!市民が主役の街づくりイベント「クマコン in 合志」2/28 開催

愛あるセレクトをしたいママのみかた