-

竹内涼真×町田啓太「思い出すだけで泣きそうになる」『10DANCE』過酷メイキング&インタビュー解禁

-

竹内涼真&町田啓太の運命的な共通点とは? Netflix映画『10DANCE』メイキング&スペシャルインタビュー映像

-

西山智樹と前田大輔に密着「TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦」、21日放送の「シューイチ」でプレデビュー曲「FOREVER BLUE」合宿参加者7人全員で披露

-

ムーン・リーの12星座占い【2026年上半期(1月~6月)の運勢は?】 - Sagittarius

-

挫折から立ち上がる三様の主人公が魅力! 秋クールドラマ「勝手にベスト3」

-

ペットの命と暮らしに備える 「ペット版『ゆいごん白書(R)』」(犬版・猫版)2026年1月26日新発売

-

門脇麦&尾上松也&角田晃広&津田健次郎らが声の出演『パリに咲くエトワール』本予告 主題歌は緑黄色社会が担当

-

「最高の会でした」ガンバ大阪・東口順昭が語るJr.ユース時代の仲間との絆

-

「中学受験なんてしたくなかった…!」歯車が狂った家族にいったい何が!? 母親の人生が原因…?

-

『timelesz project』候補生 最終審査から約10ヶ月経て進路まとめ

-

【受講料25%OFF】2026年通関士試験合格へ!業界の第一人者・片山立志先生の「絶対合格通信講座」が12/31まで早期申込キャンペーンを実施

-

『ザ・ロイヤルファミリー』感動的な“伏線回収” 最終回に「考察を超えた」「大号泣」「鳥肌が止まらない」【ネタバレあり】

-

妻夫木聡「皆さんと一緒にこの先の夢の続きを見続けたい」 『ザ・ロイヤルファミリー』クランクアップ

-

『ザ・ロイヤルファミリー』最終回 奇跡の復活を遂げたロイヤルファミリーは…

-

目黒蓮「継承を受けることができた」妻夫木聡とクランクアップ 「ザ・ロイヤルファミリー」今夜最終回

-

妻夫木聡&目黒蓮『ザ・ロイヤルファミリー』クランクアップ 佐藤浩市&松本若菜が“極秘サプライズ”で涙の門出

-

『フェイクマミー』最終回で“別人級”に変化 ネット衝撃「変わりすぎて怖いw」【ネタバレあり】

-

【朝ドラ『母役』ランキング】『あんぱん』松嶋菜々子、『虎に翼』石田ゆり子を抑えて1位は

-

ギターの挫折をなくす「TabNavi Guitar」が12月1日(月)に最新アップデートリリース スケール表示&4段階コード表示に対応

-

「ボロ泣き」「奇跡を起こしてほしい」ファミリーと市原匠悟“翔平”を襲った試練からの復活劇に感動の声上がる…「ザ・ロイヤルファミリー」9話

-

『ザ・ロイヤルファミリー』“予告テロップ”にネット悲鳴「嫌だ、嫌だ」「現実を受け入れられない」

-

にぼしいわし『THE W』の難しさを熱弁 優勝めぐる“劇的な秘話”と意外すぎるコンビ結成エピソードも【オリコンライターズ】

-

『パンチドランク・ウーマン』未決拘禁者キャスト陣9人一挙公開 知英、高橋努、沢村玲、団長安田ら【コメント全文】

-

back number、NHKウィンタースポーツテーマソング「どうしてもどうしても」完成 メンバーからコメントも到着

-

『ウーマン・オブ・ザ・イヤー2026』大賞は、ドバイ万博の資材を⼤阪・関⻄万博でリユース。画期的な資材リユースで「循環型建築」を実現した、 永⼭祐⼦建築設計 取締役 永山祐子さん

-

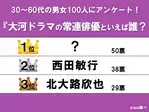

大河ドラマの常連俳優といえば誰? 1位は『べらぼう』にも出演した世界的俳優がぶっちぎり!

-

【12/1(月)】あなたの運勢は?今日の星座ランキング1~6位!

-

挫折が前田拳太郎を強くした「最終的にはいい役者になれているはずだって信じている」

-

「お母さんなんていらない」大事に育てたはずの息子に拒絶された母親は…どこで間違った?

-

舘ひろし×笹野高史『港のひかり』ロケ地・富山刑務所で講話「強くなろうとしてください」

愛あるセレクトをしたいママのみかた