-

『横浜ネイバーズ』紺野彩夏がラッパー役に初挑戦 大西流星と緊迫シーンに挑む若手俳優・村田凪もコメント

-

100%オーガニックコットン×ノンポリマー採用の『オーガニックコットンおりもの&吸水ライナー』4/1新発売!

-

小倉優子さん「お弁当の彩りやめました」「お野菜、いらないらしいです」中1息子の告白で変えたお弁当の中身を公開

-

「ゲームやめなさい!」と叫ぶ前に知ってほしい。子どもがゲームを “やめられない” 脳のメカニズムと、やめさせるより効くアプローチ

-

「赤ちゃんが驚くほど反応する」180万人が選んだ魔法の絵本に新作!Sassy10周年を飾る『ばあ!』は、赤ちゃん大好きな鏡付き

-

桜井日奈子「ここまで悪い役は初めて」 “シタ妻”役作りで髪の毛20cmバッサリ

-

余命宣告された夫vs不倫妻 白洲迅×桜井日奈子、連ドラ『余命3ヶ月のサレ夫』放送決定【コメントあり】

-

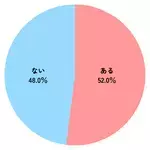

デート前日の連絡、する? しない? 男性300人の本音とは

-

「ちゃんとして!」が口グセになっていませんか? 命令口調を手放す”リフレーミング声かけ”術

-

9歳で守備固定、交替ナシ。入団前の「練習試合は平等に出す」とは話が違うので移籍させたい問題

-

チソン、チョン・ミド主演!韓国ドラマ「コネクション」2月27日(金)放送スタート!CS衛星劇場

-

奈良に本格お化け屋敷初登場!日常が崩れる恐怖体験「浸蝕」期間限定開催 静かに拡がる呪いを体感せよ!!

-

大人世代向けオールインワン音楽デビューサービス「One Song, One Life」 supported by X PARK 3月1日より開始のお知らせ

-

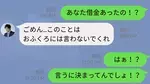

「言うに決まってんでしょ!」3人目を産んだ矢先に…夫の借金発覚!?義母に相談し、夫に“鉄槌“を下した話

-

心の空白を埋めるのは、他人ではなく「磨かれた孤独」。凛として生きる女性の幸福論

-

『るなしい』テレ東で実写ドラマ化 主演は原菜乃華 連ドラ初主演で「今はとてもわくわく」【コメント全文】

-

親戚の前で、しつこく“イヤミ“を言う義母たち。しかし⇒嫁「もう来ません」きっぱり言い切り部屋を出た【結果】!?

-

四国遍路を“手ぶら化”する観光UXサービス「手ぶらdeお遍路」が共創パートナー募集開始

-

<教育DX>「見えない学力(非認知能力)」はどう育てる?パナソニック教育財団助成校・八王子市立高嶺小学校にて、保護者・教員向け「対話型」講演会を実施

-

夫「育児は母親の仕事だろ?」娘の夜泣きを丸投げ!?さらに、「だって僕…」語られた”ワケ”に幻滅して…

-

彼との距離を縮めるのは、勇気ではなく「戦略」です

-

新幹線で…子連れ家族の指定席を”横取り”する男!?だが「あれ?」思わぬ人物が現れ、冷や汗だらだら…【自己中心的な人の特徴】

-

3月2日独占配信パク・ミニョン&ウィ・ハジュン「セイレーンのキス」ほか、アマプラ配信韓ドラ発表

-

【地域差に驚き】関東は早期教育、四国は夢の支援!全国パパママ調査で判明した、地域ごとに異なる“こどもに資産を残す形”

-

井内悠陽×阿久根温世 W主演ドラマ『コントラスト』キービジュアル&場面写真解禁、井上想良・冨里奈央(乃木坂46)ら追加キャストも発表

-

義母の見栄が生んだ自滅!親戚の前で恥をかいた強烈な一撃

-

「ごっこ遊びをやめない」のは幼い証拠? いいえ、ナラティブ能力と社会的認知の最強トレーニングです

-

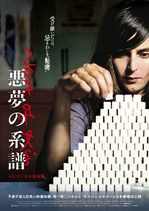

クエンティン・タランティーノ監督も称賛するカルト・サスペンスホラー『悪夢の系譜【4Kデジタル修復版】』日本劇場初公開決定

-

どう伝えた? 女性300人に聞いた「バレンタインのアピール実録」

-

中尾明慶さん長男の教育「12歳からじゃ遅い気がしていた」目からウロコの教育法「奥様とアメリカ旅行するなら…」

愛あるセレクトをしたいママのみかた