-

「第67回 雪印メグミルク杯ジャンプ大会」札幌大倉山ジャンプ競技場にて開催

-

2時間付き添いを代わった夫が怒り心頭! 今後の手助けは期待できないかも…?【妻は子の看病中、その頃夫は Vol.15】

-

やっと病院に来た夫は超不機嫌! 妻の負担は減るのか…?【妻は子の看病中、その頃夫は Vol.14】

-

中川翔子さん双子出産から「体重14㎏減」イッキにお腹が縮み「ギャー!」「いきなり妊娠線⁉」

-

那須千本松牧場が伊勢丹新宿店フードコレクションに初出店 百貨店初登場の“特別なミルクスイーツ”を期間限定販売

-

明日4月15日(火)にグランドオープンの那須千本松牧場から “ほろっ”とくずれてミルク広がる生クッキー、新食感スイーツが誕生!

-

那須千本松牧場 都内の小学生 20名を対象に、第2回自然体験プログラムを実施!

-

【体験談】知っておきたい赤ちゃんの免疫力。生後2ヶ月でも起こりうる緊急入院のリスク

-

牧場コラボ!『THE IDOLM@STER』萩原雪歩が「全国穴掘り大会アンバサダー」に就任!千葉・成田ゆめ牧場で12月24日~イベント開催!

-

星野リゾート「リゾナーレ」クリスマスイベント2024、⼋ヶ岳やトマムに地域の特色を活かしたツリー点灯

-

自然体験大好きママがオススメ!「大分県やまなみエリア」のスポット4選【九州ママ通信Vol.7】

-

ライフの自然派プライベートブランド“BIO-RAL(ビオラル)”のファンが厳選!おすすめデザート商品ベスト3!

-

札幌で話題沸騰!北海道の酪農家が作ったクロワッサンベーグル店『マルヤマベーグルLOOP』10/3(木)東京渋谷に初上陸!プレオープン期間、毎日先着200名「なまミルクリームチーズ」無料サンプリングも実施

-

ついに授乳中も激痛が! 娘には少しでも多く母乳が必要なのに…!【謎の痛みで救急外来に駆け込んだ話 Vol.27】

-

埼玉県の加藤牧場×花園養蜂場のコラボスイーツ 蓮田SA上り線「旬撰倶楽部」にて7月12日発売

-

出産直後に押しかけ「息子にそっくり」無神経な実母と妻との板挟みに苦しむ夫…多くの読者が「同じことされた」

-

「は、入らない!」「久しぶりで痛い…」産後2カ月で結婚式に出席!⇒想定外の問題が次々と発生…!?

-

「どれどれ…」孫は目に入れても痛くないとは言うけれど⇒母は強しの域を超えた義母の珍行動に驚愕!!

-

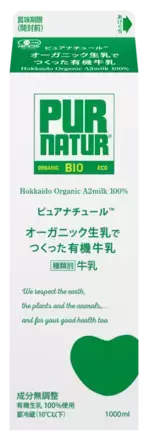

今話題のA2ミルク~カネカ『オーガニック生乳でつくった有機牛乳』をライフで先行販売!

-

母乳ジュエリーって知ってる?「卒乳の記念にいい」「思い出残したい」ママの注目度じわじわ増加中!?

-

7浪して医学部、国家試験に2回落ちて53歳で医師になった女性「それでも諦めなかった理由」

-

「え…!」義実家帰省中、遠慮しがちな私に夫がお茶を用意→味がへん…?衝撃の事実が判明!それって…

-

「良かれと思って…」間違っていた赤ちゃんへの薬の飲ませ方→実はNGな方法とは?あなたは大丈夫!?

-

ついに手術開始!手術中、ママを苦しめたのはまさかのアレ! <息子の目に障がい>

-

【ワーキングママのタイムスケジュール】仕事復帰に悩んでいるママも! | HugMug

-

北海道初、クロワッサンベーグル店を北海道の酪農家がオープン!“生乳と一緒に食べるベーグル”がコンセプトの新食感のベーグル

-

~10月1日(日)11時から 「二子玉川ライズ スタジオ&ホール」にて~「国消(こくしょう)国産(こくさん)カフェ&マルシェ」を初開催!

-

ドローン空撮×AI画像認識で検知した牧草地の雑草をピンポイント除草する実証実験を開始

-

「言うのもストレス…」指示待ち夫から卒業!ママの負担を増やす「名もなき家事」に気づくためのヒント

-

大阪エリア最速開催!秋の大北海道展

愛あるセレクトをしたいママのみかた