-

new

「アレンジ鍋、どれ食べたい?」<回答数37,244票>【教えて! みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第426回】

-

小栗旬主演!初舞台に挑む菊地凛子!三谷幸喜の書き下ろし 舞台「いのこりぐみ」開幕!

-

『ごぶごぶフェス 2026』過去最大規模で開催決定 第一弾出演アーティスト発表&浜田雅功のメッセージ到着

-

【今日の献立】2026年1月31日(土)「ソーセージとホウレン草入りオムレツ」

-

34歳・工藤阿須加、結婚に後ろ向きになってしまった理由明かす かつては「プロポーズは絶対自分から」など結婚願望にあふれるも…

-

【1/31(土)】あなたの運勢は?今日の星座ランキング7~12位!

-

二宮和也、渡辺謙と野球愛あふれる対談 “僕にとって神様”との夢の時間を回想「もう芸能界卒業してもいいかなって」

-

娘の前でも「いただきます」を言わない夫。しかし⇒娘と妻が“箸を持たなかった”理由に…夫が硬直した話。

-

スターダスト×BNMLガールズグループオーディション「HAJIMARE Project」デビューメンバーが決定、グループ名は“RE-GE(リージェ)”

-

『純愛上等!』「悪いのはあなたです」山中柔太朗、カレンダー発売 本人がトータルプロデュース

-

竹内アンナ、新曲「adabana midnight」が明日J-WAVEで初オンエア!ESME MORIと再タッグ

-

『ユイカ』 新曲「お姫様にはなれない」2月9日配信決定 ファンとのコラボ配信を予定した TikTok LIVE 5デイズ実施も

-

「無印良品でおうち時間がもっと好きになる♡」人気YouTuber厳選のおすすめアイテム全17選|第1弾

-

M!LK山中柔太朗、3作目のカレンダー発売決定 すべてをセルフプロデュース&故郷でロケ敢行

-

全国2勝の快進撃も王者に屈す…水口、古豪復活の確かな片鱗|第104回全国高校サッカー選手権大会

-

70歳で矯正治療の反響で増える「大人の歯並び相談」

-

『新婚さん』“26年前出演”銀婚さん、「どちらの命を優先するか」出産の危機乗り越え 娘夫妻と2世代そろって登場

-

フワちゃん「YouTube再始動です」 活動休止中の“ネットニュースの真相”語る

-

【会員限定】「鍛えて進め!日本縦断!エニタイムすごろく」が2026年2月1日よりスタート!

-

一年に一度しか見られない!伊東の春の風物詩「大室山 山焼き」が2月8日(日)開催!

-

米倉涼子 不起訴処分のなか…主演映画『エンジェルフライト』公式サイトで起きていた「前代未聞の事態」

-

「面の皮厚さMAX」れいわ・大石あきこ氏 Xでも加速する“高市批判”…第一声では自維連立に「悪魔合体」とも

-

悲願の全国初勝利は持ち越しも…福井商、2年連続選手権で示した成長と感謝|第104回全国高校サッカー選手権大会

-

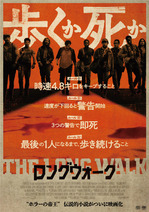

止まったら即死…最後の一人になるまで歩き続ける若者たちによる極限のデスレース『ロングウォーク』6月公開決定

-

タデクイ、1stアルバム『MOTHER』2月11日発売 加藤修平(NOT WONK / SADFRANK)をプロデューサーに迎えた渾身作

-

スティーブン・キングの処女作『死のロングウォーク』初映像化! マーク・ハミル演じる鬼少佐が若者たちを追い詰める

-

高齢の清掃員を手伝ったら「お前クビ」解雇された!?だが後日、清掃員に再会すると”大感謝”したワケは…

-

”20歳下の女性”を優先し…離婚届を出す夫!?しかし「ありがとう」微笑む妻は”別の一枚の紙”を取り出して…?

-

マンデラエフェクト(マンデラ効果)のガイド本「The Window of Opportunity マンデラ効果への道標 ~超極秘Xファイル~」が,Amazon・Apple Booksで新発売!「その記憶」は単なる記憶違いか,それとも「未知なる世界」への招待状か?23万字に及ぶ圧倒的熱量と知性で「マンデラ効果」に迫る!(ISBN:979-8-27-545582-3)

-

「ばけばけ」おサワ役で話題の円井わん、闇バイト相手にアクション初挑戦『ヒグマ!!』メイキング映像

愛あるセレクトをしたいママのみかた