ウーマンエキサイト くらしの記事一覧

ウーマンエキサイトがお届けするくらしの新着記事一覧(519ページ目)

-

危険人物扱いしてごめんね…母が準備してくれた料理に感動! 顔合わせはうまくいく!?【こんな親の娘ですが結婚してくれますか? Vol.10】

-

「出産した私は大切にされて当たり前!」義妹の主張に母は…/義実家頼みの義妹(16)【義父母がシンドイんです! まんが】

-

不仲でずっと疎遠だった妹から突然の連絡…その衝撃の内容とは?【妹は量産型シングルマザー Vol.1】

-

ついに拡散され始めた噂話…夫の起こした罪に妻はどう立ち向かう?/犯人は誰でしょう?(18)【夫婦の危機 まんが】

-

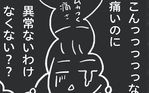

この痛みフツーじゃないでしょ!? 生理痛が重すぎて病院に行くと…【生理痛・卵巣嚢腫破裂がしんどすぎて出産が〇〇だった話 Vol.1】

-

ごめんを言わない理由と言ってほしい理由…夫婦は分かり合えるのか?/ごめんねが言えない夫(12)【うちのダメ夫 まんが】

-

夫が義実家同居に疲れ離婚を決意! すると過去6年分の家賃を請求された!? 読者のリアルな苦労話も必読

-

9月18日~9月24日の週間運勢占いランキング! 1位の星座は…?

-

「どういう神経してるんだろね」学校中から聞こえる非難の声【娘がSNSなりすましされました Vol.55】

-

ウィキ男からはブロックされ…国宝級美女とイケメンから離れて気づいたこと【国宝級美女との共存はけっこうシンドイ Vol.18】

-

母は悪いところを見つける天才…頼むから今日は変なこと言わないで!【こんな親の娘ですが結婚してくれますか? Vol.9】

-

部屋から息子を追い出した義母 良からぬ計画を画策!?【私の家に入らないで Vol.47】

-

妻が仕掛ける逆転劇! エリート夫に見下された妻が語り始める…!【知りたくなかった夫の嘘 Vol.21】

-

「もう帰ってくれないか」義妹に引導を渡したのは…?/義実家頼みの義妹(15)【義父母がシンドイんです! まんが】

-

子どもたちにとって安心できる存在でありたい…そのために大切なことは?【ブラック保育園辞めました Vol.23】

-

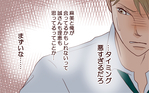

タイミングが悪すぎ…彼女との密会がお互いのパートナーにバレてる⁉/犯人は誰でしょう?(17)【夫婦の危機 まんが】

-

本当の意味で家族になれた気がする…何度もぶつかって辿り着いた形【産後の夫婦関係良好ですか? Vol.9】

-

「私だって離婚してたかも」母から夫に重みのある一言…夫は変われるの?/ごめんねが言えない夫(11)【うちのダメ夫 まんが】

-

怪我させた側がそれ言う!? 学校子ども同士の怪我トラブル…読者の「次は許さない!」が炸裂

-

ウィキ男に尽くしまくった結果…2人におとずれた結末とは?【国宝級美女との共存はけっこうシンドイ Vol.17】