-

《寝る前に食べると効果的な“食材”、飼うべき“ペット”が明らかに》認知症を予防する習慣10選

-

ピュアな“和臣”藤井流星と冷静な“桜庭”七五三掛龍也に「良いコンビだ」の声「ぜんぶ、あなたのためだから」2話

-

「1000万円で離婚してあげるw」浮気したのに”金銭要求”する妻!?だが後日、夫が仕掛けた反撃に…「嘘…」

-

“新郎”藤井流星を“新婦の親友”大原優乃が誘惑「仕掛けがいがありました」『ぜんぶ、あなたのためだから』第2話あらすじ

-

ハリウッド大学院大学/ジヴァ・アーユルヴェーダ共催 第7回 国際アーユルヴェーダ・シンポジウム 「シニア・ビューティの世界的動向」を2月22日(日)に開催

-

『ヤンドク!』橋本環奈、フジ月9初回での第一声が話題「まさかの岐阜弁w」「ギャップ最高」【ネタバレあり】

-

「最初からクライマックス」「全員怪しすぎる」の声上がる…藤井流星×七五三掛龍也共演「ぜんぶ、あなたのためだから」1話

-

美容外科医・アーティストNobu Suetakeが「3D Skin Data Art Project」を開始

-

冬休み明け「学校行きたくない」と言われて固まった朝。専門家に聞いた “焦らない” 登校支援4ステップ

-

MCTオイルで脂肪燃焼 ダイエット・便秘改善 生活習慣病予防

-

主演・唐沢寿明!山崎豊子の長編小説が原作の傑作医療ドラマ 「白い巨塔」2026年1月6日(火)よる9:00~ BS12 トゥエルビで放送スタート

-

“風邪やインフル対策につながる”意外すぎる行動10選《ロックよりモーツァルトを聴く、靴下は座らず立ってはく…》

-

“ゆうこす”菅本裕子、産後ダイエットで80キロ→59キロに 実践法を紹介「ほんっっっとに強いし努力家」「すごく参考になりました」

-

産後の異常なむくみ…心不全で緊急入院「体重80㎏に。脂肪とかじゃなく水分で10㎏だった」ゆうこすさんの産後ダイエット

-

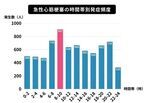

心筋梗塞の死亡者数は冬に急増!寒い冬の朝は“魔の時間帯” “朝の血圧急上昇=モーニングサージ”に要注意 取材内容公開~専門家が予防策を解説 キーワードは「ダッシュ体操」「靴下」、そして「アマニ油」~

-

大正健康ナビ、12/24新着情報 「ダイエットしているのに体重が減らない、脂肪が落ちない… 意外な落とし穴と乗り越え方」 を公開!

-

クリスマスは「チキン・ケーキ・お酒」に要注意!内科医の9割以上「同時摂取は高リスク」

-

医療と音楽が紡ぐ第25回健康フォーラム開催報告

-

何をしても痩せないのは肝臓が原因?『新脂肪肝 代謝復活ダイエット』

-

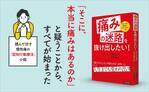

【SNS総フォロワー16万人!鍼灸師が教える1回1分"カイロお灸"】『痛みと不調がみるみる改善 あてるだけカイロ健康法』2025年12月16日刊行

-

《医師・歯科医師・薬剤師向け》無料オンラインセミナー12/14(日)朝10時開催 『糖と脂で体は壊れる:糖化ストレスの観点から』米井 嘉一 先生(同志社大学生命医科学部/教授)

-

堀ちえみ、人間ドックをきっかけに受けたCT検査の結果「肺に疑わしいものがあり」

-

パーキンソン病の初期サインを理解する講座開催

-

日本の医療に根強く残る“体育会的価値観”。世界で活躍するこれからの医師像を岩田 健太郎先生と考える

-

大正健康ナビ、12/3新着情報 「感染症対策には消毒?殺菌? 知っておきたい予防・対処方法とは」 を公開!

-

痛みの改善に読書? 認知行動療法で痛みの迷路を抜け出そう

-

後悔する前に予防策を 腎臓内科医の幸せな人生への処方箋

-

吉田鋼太郎&向井理&宮世琉弥が出演 橋本環奈主演「ヤンドク!」

-

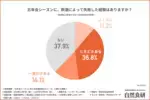

忘年会シーズン、医師が警鐘を鳴らす飲酒のNG行動とは?重症化のリスクも…

-

週1で通院する義母が…“緊急入院”!?しかし、急いで病院に駆けつけると⇒夫「ごめん。あのさ…」驚きの光景が…!

愛あるセレクトをしたいママのみかた