助産師

「助産師」について知りたいことや今話題の「助産師」についての記事をチェック!(15ページ目)

-

「熱くなる」「重み増す」高杉真宙“佐木”や安藤政信“広中”らダービーにかける思いに感動の声上がる…「ザ・ロイヤルファミリー」5話

-

長尾謙杜&北村一輝&瀬戸康史ら『木挽町のあだ討ち』出演

-

なぜ自分が産院に? 違和感を察知した夫に隙を与えない…!【助産師に惚れた夫の末路 Vol.36】

-

高評価の裏側を元スタッフが告発! パワハラ医師のあわれな末路【口コミ高評価のやばい病院 Vol.6】

-

『ズートピア2』ウサギ初の警察官・ジュディ&詐欺師のキツネ・ニック、最悪な出会いから最高のバディになるまでを振り返り!

-

「一番左上、誰だ…」「新キャスト?」7人目の存在“博士”で注目集める、1枚の公式ポスター「良いこと悪いこと」5話考察

-

《大ファンの母と直電話》《ビンタの後にハグ》原千晶が明かす『Beautiful Life』木村拓哉の神エピソード

-

真実の口コミに逆ギレ返信で大炎上! 辛辣なレビューは自業自得【口コミ高評価のやばい病院 Vol.5】

-

産後ケアを申し込んだ妻…いよいよ決戦の始まり!【助産師に惚れた夫の末路 Vol.35】

-

細田守監督『果てしなきスカーレット』エンディングテーマ公開 歌唱は芦田愛菜

-

夫を産院に誘う妻…その狙いは?【助産師に惚れた夫の末路 Vol.34】

-

口コミ高評価は自作自演の嘘だった…非常識な病院にママの反撃!【口コミ高評価のやばい病院 Vol.4】

-

中村壱太郎が「ART歌舞伎2025」の魅力をアピール。配信にも注力し「千穐楽は来年1月15日」

-

日本酒を「歌」で世界に。蔵人の想いを3カ国語で紡ぐ“Jobシンガー”Missatoが挑む、文化継承クラウドファンディング

-

『もてなす美 ―能と茶のつどい』泉屋博古館東京で 多彩な能装束や茶の湯にまつわる道具類のコレクションが一堂に

-

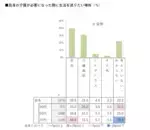

50代はAI介護に期待? 自分が介護される側になったとき利用したいサービスは?

-

最低! 夫と助産師のひどい交際の実態が明らかに【助産師に惚れた夫の末路 Vol.33】

-

「これだからしつけのなっていない子どもは…」高評価なのに患者がいない理由【口コミ高評価のやばい病院 Vol.3】

-

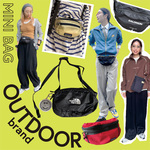

【モンベル・サロモン・ミレーetc.テックなミニBAG】おしゃれママはこう取り入れる! | HugMug

-

“ひろみちお兄さん”佐藤弘道さん初孫誕生でおじいちゃんに「孫バカ発令中!」とデレデレ! 昨年脊髄梗塞発症もリハビリを継続

-

『落下の王国 4Kデジタルリマスター』勇者紹介本編映像が解禁 入場者特典は「復刻版B5チラシ」

-

「お前はサウナの素人だからこんなことも知らないんだなw」夫のサウナ愛が暴走!家庭が大荒れに!?

-

あらたな証拠アップきたー! 助産師、何も知らず罠に突入【助産師に惚れた夫の末路 Vol.32】

-

【考察】謎の男・目黒蓮の登場によって… 『ザ・ロイヤルファミリー』第4話

-

坂口健太郎「みんなそれぞれ傷や色んな事を抱えている」『盤上の向日葵』出演者インタビュー特別映像

-

【SNSで監視する女】頻繁に残る“不審な履歴”に違和感。しかし、友人の投稿をきっかけに「ゾッとする真実」が判明!?

-

【11/9チケット一般発売】彩の国さいたま芸術劇場 カンパニー・グランデ 『春の祭典』

-

ついに今週末11月8日(土)、9日(日)開催!! 総勢76ブースが出展する謎解きグッズの祭典 『ナゾトキマーケット』

-

一の坊グループ統括総料理長が宮城県「文化の日表彰」を受彰

-

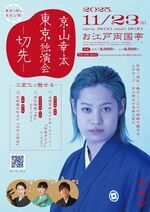

人間国宝の弟子で関西浪曲界の若手エース「京山幸太」11月に東京にて初の自主独演会を開催 三変化で魅せる独演会へ