-

カンヌ騒然の問題作が4Kで蘇る クレール・ドゥニ監督作『ガーゴイル 4Kレストア版』1月30日公開決定

-

免疫ケアに寄り添う1か月。 試して、選んで、続けられる。 “はじめてのマヌカハニー”キャンペーン開催

-

シャオシャオとレイレイが仲良く寄り添う、双子パンダの純金製カラー貨幣、新登場!

-

<クルーズ・オブ・ザ・イヤー2025 特別賞受賞イベント>「クルーズフェスティバル東京」に続き大阪での開催が決定!

-

【ご褒美アイス3選】売り切れ前にコンビニへ急げ!寒い冬こそ贅沢濃厚なアイスを食べよう!

-

愛と筋肉のハイブリッド・當間ローズ 新曲「だんだん暖」12月25日 クリスマスに世界中の女性に向けて配信開始し注目を集める!

-

田村心、“役者人生第1章を完結”フォトエッセイ発売で先行カット解禁 『刀剣乱舞』『ヒロアカ』など2.5次元舞台に出演

-

お正月・節句にも!ハレの日対応がうれしい半月膳、インスタグラマーさんはこんなコーディネートで愛用中[PR]

-

<熊本>274年の歴史を誇る老舗味噌・醤油醸造会社山内本店が新春イベント「やまうちの♪迎春大感謝まつり2026」を1月3日~5日、日々麹舎 菊陽町店で開催

-

「離婚しようか?(笑)」夕食を“食い尽くした”夫が妻を挑発。しかし「じゃあ離婚ね!!」妻の即答後⇒“最強の味方”が参戦!?

-

青森県十和田市、国スポに向けた高森山球技場の天然芝再生プロジェクトをふるさと納税型クラウドファンディングで実施

-

0歳から楽しめる本格オーケストラ体験 「0歳からの・はじめてのオーケストラ」 としま区民センターにて開催決定!

-

『さんタク』明石家さんま&木村拓哉が復興の願いを込めて再び能登へ 世界に1本…おそろいオーダーデニムづくりも

-

山﨑賢人、山田杏奈ら総勢22名が集結! 映画『ゴールデンカムイ』最新作のキャラバナー7種を一挙解禁

-

『ワーキングマン』入プレは“ジェイソン・ステイ札ステッカー”に決定!SPOT映像も解禁

-

女性向けマンガプラットフォーム『BeLTOON』 12/19より年末年始キャンペーンを開催

-

大竹しのぶ×梅沢昌代×彩輝なお『ピアフ』15周年~共に歩んだ15年と6度目の挑戦~

-

GACKT、上海公演の中止に言及「互いの国の人たちが理解し合う小さなきっかけを作る存在でありたい」

-

【2026年1月4日スタート】全国でも稀少な宿泊体験を長浜で

-

「2025年最後に相応しい神回」「上質な映画を見たみたい」トキ&ヘブンの“恋する”表現に視聴者涙… 「2回目の銀二郎さんロス」の声も「ばけばけ」

-

『Bridal Fair』12月27日(土) - 1月12日(月) アイプリモ全店舗にて開催

-

『Bridal Fair』開催2025年12月27日(土)-2026年1月12日(月)

-

ホテル京阪 仙台 お正月の「振舞い酒イベント」を実施します

-

ダーツ・ビリヤードをもっと身近に! 島根県松江市にアクセス抜群の立地で、「ポイント松江学園店」 2025年12月26日(金)12時グランドオープン!

-

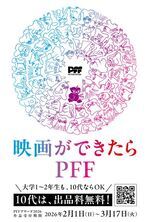

「第48回ぴあフィルムフェスティバル 2026」会期決定 「PFF アワード」の10代出品無料も継続

-

《夫・松坂桃李と通夜参列》戸田恵梨香 叶わなかった“恩人”原田眞人監督との再タッグ…2年前には妊娠発覚で主演映画を降板

-

リポビタンDの新たなブランドプロモーション 「リポビタンDays」を始動!

-

介護・仕事・年齢の壁を越えて世界へ「MRS Asia Pacific 2025」でチームJAPANが準グランプリ含む快挙

-

studio CLIP × コジコジ コラボアイテム第二弾が決定! コラボアイテムを1月9日(金)より販売スタート

-

「90周年記念グッズ」と復刻「大阪タイガース」キャップが一つになった「スペシャルコンプリートセット」を緊急発売!メモリアルイヤーを締めくくる特別企画を開始。

愛あるセレクトをしたいママのみかた