-

「ちょっとイイもの見つけた♡」ママのためのインスタライブ開催!

-

高級寿司店で…「生臭い寿司(笑)」傲慢で言いたい放題な夫!?だが直後⇒”口が災いを呼び”自業自得な結末に!?

-

「報道という立場でやるのは違うでしょ」ネット唖然 “高市サゲ”で物議の政治ジャーナリストが動揺した“質問”

-

早川千絵×黒沢清×河合優実が登壇のトークイベントも! 『第7回大島渚賞』記念上映会の詳細発表

-

「犬のエサみたい」嫁の料理を貶した義母。しかし次の瞬間⇒静かに席を立った嫁の【反撃】に…言葉を失う!?

-

【リブート】コーヒーの飲み方が早瀬と儀堂で違った! オフショット&考察まとめ

-

『5時夢』マツコの代打登場「あの人の近況はネットニュースで」 若林史江氏は嘆き

-

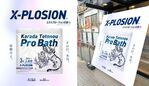

期間限定コラボレーション「X-PLOSIONの湯」を「湯乃泉 草加健康センター」で2月17日から実施温浴入浴料「Karada Totonou ProBath」使用

-

「フルートはどうなった?」Cocomi “今年の目標”にツッコミ続出…目立ちすぎる“本業以外”

-

窪塚洋介&窪塚愛流、大阪で親子の感情爆発 横須賀を離れて約15年後「想像すらしていなかった」USJ2ショット【双方コメント全文】

-

大阪の劇団、山尾企画の第十二次公演『ワールド』の衣装をアパレルブランド「ヨキニハカラエ」が製作!

-

アシックス、FF LEAP採用のランニングシューズ「SUPERBLAST 3」発売!反発性15.2%向上

-

永瀬廉「普段はせっかち」“鬼”役で意識したのはカリスマ性『鬼の花嫁』製作報告会見

-

「普通にクビ」とスクール生を激詰め…“ゾス系”ベンチャー企業の「詰問動画」が“パワハラ”と物議、広報が明かした「公開の意図」

-

初の公募による3校を含む出演校7校が決定!5月31日(日)開催「甲子園ブラスバンドフェスティバル2026」グラウンドウォークも楽しめるチケットは、2月18日(水)から先行発売!

-

「納得してません」と違和感の声続々…『ザ!鉄腕!DASH!!』松岡降板、城島続投で番組が発表したコメントになかった“5文字”

-

恵比寿映像祭2026──映像・音・パフォーマンスが交差する国際フェスティヴァル

-

「うるちゅるポップシール」×GiGOコラボ第2弾 全国300店舗で2月21日(土)より展開

-

ポップでキュートなテーマパークが原宿に開園!?フェイラーのギフトコンセプトショップ「ラブラリー バイ フェイラー」10周年記念!体験型ポップアップイベント「LOVERARY LAND」2/27~3/5の期間限定開催!

-

第1子妊娠中の藤田ニコル、SNSに体型について触れられ苦言

-

オンライン家庭教師「メガスタ」運営会社の破産報道を受け、株式会社学参が『メガスタ/一橋セイシン会受講生緊急支援』を開始

-

北斗晶、パンパンの冷凍庫を一掃するため“祭り”を開催「メインは冷凍の松坂牛のハンバーグ!」

-

ゆれる茶葉、流れる水滴…美しさを味わうティーセットで、こころ整うお茶習慣をはじめよう[PR]

-

アオイヤマダ、小栗基裕らの開幕コメントが到着 KAAT『未練の幽霊と怪物─「珊瑚」「円山町」─』上演中

-

「まんまと広告に踊らされてバカだな~」「手抜き商品なんて信用できない」偏見だらけのモラ夫をスカッと論破!

-

「20万の制服なんてアンタ達には買えないでしょw」名門小学校のブランド制服アピール⇒母の暴走に息子ブチギレ!?

-

アルコ&ピース平子祐希、目指すは“男版風吹ケイ” 写真集でXXLボディをついに解放

-

海外国立バレエ学校の短期留学や海外コンクールの出場権などを贈呈PASONA Awaji World Ballet第13回「学べるコンクール」3月28日より開催

-

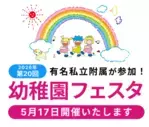

有名私立附属幼稚園参加 第20回幼稚園フェスタ 2026年5月17日開催

-

『握手を1回100円』にした柴犬 表情に「朝一で並びます」「喜んで課金する」

愛あるセレクトをしたいママのみかた