ウーマンエキサイト 子育ての記事一覧

ウーマンエキサイトがお届けする子育ての新着記事一覧(282ページ目)

-

自分でやりたい! が出てきた1歳児を見て思ったこと【おばバカ一代 第25話】

-

意外にも熱しやすい性格!? 「長男の恋」を母が心配する理由【ズボラ母の三兄弟カオス日記 第54話】

-

お菓子でケンカしないように…母の気づかいが兄妹に予想外の争いを生む!?【ヲタママだっていーじゃない! 第87話】

-

【我が家のハプニング】節分当日に鬼のお面がない! どうなった、今年の節分【猫の手貸して~育児絵日記~ Vol.13】

-

夫と暮らし始めて15年、どうしても思い出せないアレを聞いてみたら…【両手に男児 Vol.9】

-

産んでおけば良かった…という後悔をしたくない! 貧乏生活の中のハンパない幸せを描いた【おひとりさま母さん】

-

【GUのサロペット】着るだけでオシャレさん、着回し無限大の「つなぎ」もうゲットした?【yopipiのプチプラコーデ〜ときどき育児日記〜 Vol.6】

-

勉強へのやる気が続かなかった娘に親も反省! そこで生まれた改善策【後編】【ムスメちゃんとオコメちゃん 第52話】

-

前日からヘトヘト…小学生バレンタインの暗黙のルールがわからない!【双子を授かっちゃいましたヨ☆ 第159話】

-

妊娠、出産、育児が怖いです…将来的に子どもが欲しいと思えるのでしょうか?【でっかいおっさんお悩み相談ルーム Vol.6】

-

「俺のどこが好き?」 結婚生活10年以上、改めて考えた夫の好きなところ【3姉妹DAYS Vol.6】

-

「痩せれば、母に愛される」歪んだ価値観が過激なダイエットへの入口だった!【親に整形させられた私が、母になる Vol.8】

-

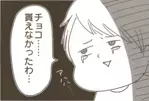

職場にチョコは必要? 独身男性に聞いてみたところ…!?【子育て楽じゃありません 第55話】

-

パパンに隠し事? ツンデレ末娘の冷たい対応にスネてたら…あれれ、意外な結末が!【パパン奮闘記 ~娘が嫁にいくまでは~ 第79話】

-

夫婦になって6年、結婚前から今も続く夫の「習慣」。その理由に驚愕…!【M子ママのずぼライフ 第26話】

-

産後のおなかが全然萎まない! 悩んでいた私に旦那が言った「一言」とは?【四方向へ散らないで Vol.8】

-

夢の中でリンクする姉妹!パパが遭遇した真夜中の不思議な光景【ひなひよ育て ~愛しの二重あご~ 第43話】

-

夫のおかげでパワーがわく! ささやかだけど大事なコト【良妻賢母になるまでは。 第66話】

-

「みんな、あなたを見下してる」母はいつも他人のせいにして私を責める【親に整形させられた私が、母になる Vol.7】

-

【バレンタインチョコ】0個だった長男 がっかりするも予想外の展開が…!【産後太りこじらせ母日記 第75話】