ウーマンエキサイト 子育ての記事一覧

ウーマンエキサイトがお届けする子育ての新着記事一覧(283ページ目)

-

【バレンタインチョコ】0個だった長男 がっかりするも予想外の展開が…!【産後太りこじらせ母日記 第75話】

-

初寝返りを撮り損ねた! 撮影したい赤ちゃんの初瞬間3つ【ほわわん娘絵日記 第34話】

-

バスの時間まであと15分 その時気づいた「今日お弁当の日じゃん」【チッチママ&塩対応旦那さんの胸キュン子育て 第62話】

-

産後に夫婦喧嘩が増えた理由を考えた【PUKUTY(プクティ)只今育児奮闘中! 第31話】

-

チョコがちゃんと固まっていなかった! 初めての「バレンタイン」の苦い思い出【うちの家族、個性の塊です Vol.28】

-

子連れでバスに乗ったら…ある運転手さんのキツイ言葉に涙。ママに厳しいのはなぜ?【コソダテフルな毎日 第152話】

-

『夫のことを泣かせた話 第9話』~ 脳内離婚からの復活、そして… ~【夫のことを泣かせた話 Vol.9】

-

第1子妊娠! 産院選びは幸不幸の分かれ道 ~トンデモ産院で出産した話(1)~【子が育ちめいも育つ Vol.1】

-

無限育児で脳内停止! 散らかる部屋に終わらない家事…リアル育児の現場【めまぐるしいけど愛おしい、空回り母ちゃんの日々 第156話】

-

ズボラな私には最高のパートナー! 夫とこれからもずっと一緒にいたいと思うワケ【ポンコツ母でも子は育つ Vol.14】

-

夜中の授乳にいっしょに起きてくれる…本物の「思いやり」を教えてくれた旦那【夫婦のじかん大貫ミキエの芸人育児日記 Vol.15】

-

ツラい思いをさせてしまった…真ん中の子(中間子)の性格の特徴と親として反省したこと【4人の子育て! 愉快なじゃがころ一家 Vol.65】

-

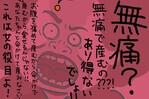

【スカッとする話】「無痛分娩?あり得ない!」無痛で産む私におばさんが激怒。すると…【みんなの〇〇な話 Vol.2】

-

【感動する話】新幹線で騒ぐ我が子…冷たい視線に耐え切れず席を立った、その時!【みんなの〇〇な話 Vol.3】

-

『夫のことを泣かせた話 第8話』~ 妻の飲み会を嫌がる夫 ~【夫のことを泣かせた話 Vol.8】

-

子どもたちのパパがこの人で良かった! 尊敬すべき夫のいいところ【メルヘン男子とPOWER PUFF BOY 第36話】

-

「オタ嫁」の夫として完璧な神対応!超寛容な夫は私の一生の推し【母で主婦で時々オタクの日々 第29話】

-

母になって度胸がついた? 育児で誰かを頼るのは弱さではなく「強さ」かも【おててつないで 〜なかよし兄妹の癒され日記〜 第52話】

-

マシュマロお絵描きが大ヒット! 子どもと遊びながら作れる、コスパ抜群の「おやつ」【ズボラ母のゆるゆる育児 第36話】

-

【初めての子連れ台湾:2日目】コスパ最強の遊園地と台湾最大級の夜市へ【横峰沙弥香の「まめあるき」 Vol.9】