-

「お兄ちゃん助けてくれないの…?」嘘つき義妹に責任を取らせるには【甘やかされすぎ義妹 第7話】

-

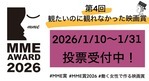

「もっと休みがあれば」「収入が増えれば」…働く女性が選ぶ「観たいのに観れなかった映画賞」1月31日まで投票受付中

-

閉鎖的な村に漂う“何か”…恐怖の気配捉える『FRĒWAKA/フレワカ』予告&狂夢ビジュアル4種解禁

-

《寝る前に食べると効果的な“食材”、飼うべき“ペット”が明らかに》認知症を予防する習慣10選

-

「転倒」は『防ぐ』から『データで管理』する時代へ。SG BIO HEALTH、楽天市場進出に続き、日本の有力バイヤー4社と相次ぎ商談

-

「私だって…大変だったんだもん」嘘をついて介護費用を使い込んだ義妹を許せる?【甘やかされすぎ義妹 第6話】

-

「苦しい言い訳」枝野幸男氏 原発再稼働めぐる“釈明”投稿にツッコミ殺到

-

「自治体・事業者のための外国人介護人材 確保・定着セミナー」を2月27日(金)に開催

-

「大絶滅展」来場者30万人突破!会期終了まで残り1か月!●ステラーダイカイギュウの愛称決定●平日来場特典!オリジナルノベルティ配布決定

-

「お金は絶対に返す!」夫の言葉を信用できない妻が出した条件は?【甘やかされすぎ義妹 第5話】

-

業界初! 三井不動産レジデンシャルが営業社員を対象に「土日祝定休」を導入

-

こたつにブックエンドを差し込むと… プロの小技で、もう散らからない!

-

鍼灸師が贈る「新時代の介護服」クラウドファンディング1月19日開始

-

「堀越耕平『僕のヒーローアカデミア』原画展」東京・大阪ではチケットが完売した大注目の展覧会が、今春、ついに九州・福岡で待望の開催!福岡会場から発売される新グッズとチケット情報を解禁!!

-

風間杜夫ひとり芝居“牛山明シリーズ”第9弾上演 超高齢化社会日本に果敢に挑む『カラオケマン さすらいヘルパー』チケット発売開始

-

義妹が使い込んだお金を「ウチの共同貯金から出せ」って…ありえないでしょ!【甘やかされすぎ義妹 第4話】

-

「女が大学に行く必要ない」男尊女卑の両親を騙し逃げ切った方法とは

-

【佐賀県唐津市】防災ひろばフェスタを盛り上げたい!

-

ホラー好きが注目する、2026年公開期待の新作ホラー映画4作『鬼胎(クィテ) 黒い修道女』『FREWAKA/フレワカ』ほか

-

加藤綾菜、新たな資格にチャレンジ! その内容に「なかなか出来ることじゃない」の声

-

ごぼう先生が動画で解説!「50代からの不調解消体操」【肩こり解消 朝の水かき体操】|介護界のアイドル

-

《公式HPはメンテナンス中》大田区・営業部長が社長を殺害事件から1週間…残された社員たちの「現状」

-

うめきた温泉 蓮で学ぶ!肩の痛みと再生医療

-

カウンセリングの専門家とアバターを通じて対話ができる「従業員の相談窓口」バーチャル空間での面談サービス「心の保健室」にて先着10社限定の無料体験キャンペーンを実施!

-

『ラムネモンキー』冒頭から巨大“UFO”が出現 想像を超えるストーリーにSNSも「なんじゃこりゃ…」「ラストまさかの展開」

-

沖縄・愛知の若者が“福祉”で未来を変える「Sun-Land-Sun(サン・ランド・サン)UIターン就労支援プロジェクト」2026年度 参加者募集スタート!

-

『ラムネモンキー』反町&大森南朋&津田が初トリプル主演で挑む熱血コメディ【第1話あらすじ】

-

“遺族年金は夫の4分の3”は間違い!社会保険労務士が解説する「ケース別正しい年金試算」

-

「鎌田 實先生を龍ケ崎へ!」有志の熱意で実現 “竹屋陶板浴 20周年記念講演”4/12(日)開催

-

【専門家コラム】医療×NPO×地域のあいだに立ち、診察室の"限界"を超える。LINEで24時間相談、現役小児科医が挑む「地域の居場所」づくり

愛あるセレクトをしたいママのみかた