-

全国で流行中のインフルエンザ「しょうが紅茶」で家族を守れ!

-

1月29日(日)和光市にて開催 鍋イベント「和光のほっこり鍋」に参加決定!~J-ブランド鍋認定の「腸内フローラ鍋」をご提供~

-

けいはんな学研都市で避難誘導アプリを使った住民参加型の避難訓練を実施

-

あなたの腸活をバージョンアップさせる情報を満載!Lulumilk(ルルミルク)の公式サイトがリニューアルオープン

-

『めがねうさぎ』絵本作家・せなけいこ人気シリーズが文具に!絵本風メモ&うさこのコインケースも

-

「音楽家の伝記 はじめに読む1冊 バーンスタイン / プロコフィエフ」 1月27日発売!

-

比田井南谷 生誕110年 個展「HIDAI NANKOKU」を2月4日まで会期延長&「生誕100年 富岡惣一郎 | 白の世界」開催

-

「素直生活」から保湿クリームをミスト化した「肌育ミスト」が登場

-

【星のや軽井沢】温泉と森林浴を基にしたウェルネスプログラム「森林養生」をリニューアル~浅間山麓の豊かな自然で身体の声を聞き、心身の健幸を取り戻す~|開始日:2023年4月1日

-

「顔ストレッチ」で“笑う門には福来る”【脳医学の権威も実践】

-

「懐かしのアルバム」「お土産のキーホルダー」で“ポジティブ脳”に【脳医学の権威が解説】

-

“推し活”で脳が若返る! 新年は「ワクワクの多い毎日」を【脳医学の権威が解説】

-

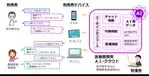

東京書籍、「クラウド版デジタル教科書」の学習履歴データ活用に向けた共同実証研究の2021年度報告書を公開

-

【学研キッズネット】Amazon Alexaに小・中学生を対象にした学習コンテンツの提供を開始

-

「MATHコン2022」の日本数学検定協会賞が決定 AIが予想した数式の証明に挑んだ高校2年生が受賞

-

東京デザインプレックス研究所×YCU-CDC共同トークイベント 「Street Medical Talks 2022」12月24日開催!

-

あの“貞子“が、新宿東京ミステリーサーカスに“来る“! あなたは、リアルに“来る“この恐怖から逃れることができるか!!! リアル脱出ゲーム×お化け屋敷『貞子 呪いのビデオからの脱出』

-

人の手を借りずに整体施術のプロの技を『すごい自力整体』

-

冬便秘は、自律神経の乱れのサイン 自律神経の乱れには大腸からケアを 自律神経・便秘対策の第一人者 小林 弘幸先生・小林 暁子先生監修の新着コラムをHPにて公開

-

2022 年度上原記念生命科学財団 上原賞・各種助成金受賞者決定のお知らせ

-

100年後の地球に残したい「YOIHI PROJECT」始動、黒木華主演『せかいのおきく』が第1弾

-

ドクターズチェック「フレイル注意度チェック」について、大正製薬が12/14に新着情報公開!!

-

京都大学医学研究科の臨床医教育ノウハウをもとに「医療面接AIチャットボット」を開発

-

白髪改善(および黒髪の維持)研究の成果を世界最大級の毛髪学会で発表

-

縄文時代から“いわゆる”日本髪は誕生していた?!美容考古学研究所のサロン12月21日(水)無料開催

-

Amazon不動産投資カテゴリのベストセラー1位を獲得!不動産投資「収支計算」バイブル出版記念「秘密の情報共有会」を12月10日(土)に開催

-

オーティーシーが、41言語対応 多言語学習プラットフォーム「MondlyWORKS法人サービス」の日本初の代理店になりました

-

東京大学と積水ハウス、生物多様性と健康に関する共同研究を開始

-

元米国オリンピック代表水泳チーム監督 マーク・シューベルト氏 PX2無料オンライン講演会を2022年12月15日(木)に開催 「米国トップコーチから教育者へ伝える、逆境をチャンスに変えるマインドの使い方」

-

【11月24日発売】写真撮影時の構図に関するポイントを、100のルールでわかりやすく解説

愛あるセレクトをしたいママのみかた