-

『DayDay.』お天気キャスター“山神さん”が転職「小学校の教員」に NHKでも愛され…多数の写真とともに報告

-

錦鯉・長谷川雅紀、“平場”での振る舞いに不安…相方・渡辺隆が指南「明るく、楽しく、元気よく」【オリコンライターズ】

-

イモト&奈緒、SixTONESと“バチバチの大げんか” 倉田瑛茉が応援するそらジローチャレンジも

-

【茨城県鉾田市】キッチンカー2日間で260台以上登場!世界最大級「いばらきキッチンカーフェス2026」開催

-

「甥の入学祝いに5万円?」兄夫婦の要求、これって普通ですか?【兄夫婦が私の財布を狙ってる 第1話】

-

小倉優子さん「お弁当の彩りやめました」「お野菜、いらないらしいです」中1息子の告白で変えたお弁当の中身を公開

-

小学生の「お弁当」が必要なときに慌てない!お弁当用品&保冷コンプリート[PR]

-

大沢あかねさん 夫・劇団ひとりさんは子どもを小学校まで送り迎え「子どもが心配で目を離したくない」

-

中央労働金庫が小学生・中学生向けに金融教育教材を制作、2/20に一般公開

-

英語必修化から5年、QQEnglishが“失敗しない”新しい親子留学モデルを確立|3ヶ月のオンライン事前学習×セブ島実地体験をセットにした「はじめての親子留学準備つきパック」の販売を開始

-

「実家はカナダ」元NHKアナ、父が突然会社を辞めて移住を決断 54歳で亡くなった父の遺品に感謝の思い【徹子の部屋】

-

なにわ男子・道枝駿佑、大西流星の寄り添いに感激「温かさをすごく感じました」 『アイシティ』新イメージキャラクターに就任

-

元木大介、元キンプリ・岩橋玄樹との“意外な関係”知らされ「鳥肌立ってきた」「あのお父さん、こんなアイドルの子を持ってたの?」

-

小学校の洗礼を受けてしまった娘…親が守ってあげなくちゃ!【私はモンペじゃありません Vol.3】

-

図工・美術教育の知見をもとにしたビジネスパーソン向けワークショップを、3月5日、東京・神保町で開催~アートでひらく、もうひとつの自己理解~

-

嫌われているってやっと気づいた? 卒園式後、ママ友のグループLINEで

-

あの高級時計から南部鉄器まで!【岩手】で楽しめる工場見学&体験スポット12選♪《家族でおでかけ》

-

「本当頭悪いな!」火傷した息子を心配せず…罵倒する夫!?だが「おかしいのはアンタよ!」キレ返して息子を守った話

-

一ノ瀬ワタル&夏帆ら出演、理由なき暴力を繰り返す少年と向き合う大人たち描く 吉田恵輔監督『四月の余白』公開

-

赤江珠緒、娘が小2に→PTA活動に勤しむ 1年ぶり大吉ポッドキャスト登場

-

東京工芸大学が第7回シンポジウム2026を開催“The 7th Symposium 2026 by the International Research Center for Color Science and Art”

-

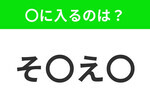

【穴埋めクイズ】すぐ閃めいちゃったらすごい!空白に入る文字は?

-

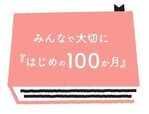

「はじめの100か月」って知ってる?こども家庭庁×イオン等が、妊娠〜小1の育ちを社会で支える重要ビジョンを全国発信中!

-

「なぞなぞ好き」は語彙力の宝庫。ことば遊びが子どもの言語発達を加速させるメカニズム

-

《見た目も“ヤンチャ青年”に変貌》市村優汰(17) 大手事務所を退所、SNSでは重大疑惑も浮上…心配される献身父・市村正親(77)の心労

-

CHIBI MARUKO CHAN 40th ANNIVERSARY!

-

「追い詰められた表情うますぎ」…“淳一”竹内涼真の演技に絶賛の声送られる「再会~Silent Truth~」6話

-

秩父鉄道のSLパレオエクスプレス、2/20(金)から予約開始 3/20(金・祝)「SLファーストラン号」運行 SL弁当、オリジナル列車カード、BARカウンターで車内も充実

-

熱海の廃校オフィス「AJIRO MUSUBI」に、オフィス家具を利用した『手ぶらプラン』が登場!

-

時代劇スター・阪東妻三郎の素顔に迫る「船越英一郎の昭和再生ファクトリー」2月19日(木)よる9時~BS12で放送

愛あるセレクトをしたいママのみかた