-

宮澤佐江が暴露 ジュニア北川拓実が見せた稽古でのド天然エピソード

-

ジュニア北川拓実、大先輩林翔太とのW主演Wキャストにプレッシャー「泣きそうになった」

-

推し活×引越しの気になる関係性。約半数が、推し活グッズは「全て自分で運んだ」と回答

-

2026年3月10日(火) 嵐電北野線 全線開通100周年~皆さまへの感謝を込めて記念イベントを実施します~

-

広瀬すず×野田秀樹スペシャル対談:NODA・MAP新作『華氏マイナス320°』で描かれる“サイエンス・[フェイクション]”とは

-

「ゲームやめなさい!」と叫ぶ前に知ってほしい。子どもがゲームを “やめられない” 脳のメカニズムと、やめさせるより効くアプローチ

-

探究学習の祭典「クエストカップ2026 全国大会」関西から31校57チームが出場!

-

松本まりか“詩織”の親友が殺人犯?『元科捜研の主婦』第6話【あらすじ】

-

韓国発の話題ミュージカル『ラパチーニの園』本日開幕 林翔太×北川拓実Wキャストで日本初演

-

【2026年1月スタート】冬ドラマの初回放送注目度ランキングが発表

-

豆腐半分入れてみて! 簡単節約ご飯に「かさまし成功」【管理栄養士監修】

-

2月22日は「猫の日」。「猫ひっかき病」をご存じですか?安心して猫と暮らすため「迅速検査キット」開発に山口大学が挑戦

-

「ちゃんとして!」が口グセになっていませんか? 命令口調を手放す”リフレーミング声かけ”術

-

「事故物件だけど安いから家決めてきたよ!」夫が勝手に家を契約!? あまりに身勝手な行動の結末は…

-

ライアン・ゴズリング「こんな映画は、一生に一度しか出会えない」『プロジェクト・ヘイル・メアリー』特別映像公開

-

【あすから】イ・ビョンフン監督の韓国時代劇『薯童謠 ソドンヨ』、BS日テレで放送スタート チョ・ヒョンジェ、イ・ボヨンら出演、三国時代・百済を舞台にした壮大な歴史ロマン大作

-

東京工芸大学が第7回シンポジウム2026を開催“The 7th Symposium 2026 by the International Research Center for Color Science and Art”

-

Selista Inc. Presents.『Sunday Wellness Breeze』Season 35 Summer version 全6 Stage 2026年6月14日(日)~8月2日(日)の朝に開催

-

アイスクリームから宇宙ロケットまで!【鹿児島】で楽しむ工場見学&体験施設15選《まとめ一挙公開》

-

探究学習の祭典「クエストカップ2026 全国大会」九州・中国地方から13校23チームが出場!

-

【300冊超に関わってきた「伝説の理科教育者」厳選の50人】『天才科学者の頭のなか 世界を変えた50のひらめき』2026年2月24日(火)刊行

-

切ったちくわに衣をつけて… できた節約おかずに「肉より好きかも」【管理栄養士のレシピ】

-

藤本美貴、夫・庄司智春の睡眠事情を心配 夜中に「3、4回起きる」

-

3児の母・藤本美貴、入眠は「気絶タイプ」 子育て&仕事で睡眠負債「毎朝6時起きは決まっているので…」

-

松井秀喜、まさかのサプライズ登場で会場騒然「すみません!急きょ…」

-

能登半島地震で活用された水再生処理技術やトイレカーの社会実装プロセスが「第8回日本オープンイノベーション大賞」選考委員会特別賞を受賞

-

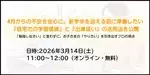

不登校35万人超。5年で約20倍に急増する「出席扱い制度」で高校進学の選択肢を広げる 新学期直前の保護者向け「制度活用・環境整備」説明会を3/14開催

-

最新栄養学でアップデートした書籍『病気知らずの決め手はやっぱり野菜だった』発売!

-

【花粉の飛散が本格化する季節】つらい花粉症に!「痛くない鼻うがい」

-

『旅サラダ』などで活躍の東留伽アナ、ABC退社後の新所属先・今後の活動を発表 阪大→東大大学院→パリ留学の経歴【コメント全文】

愛あるセレクトをしたいママのみかた