ウーマンエキサイト 子育ての記事一覧

ウーマンエキサイトがお届けする子育ての新着記事一覧(147ページ目)

-

娘が濃厚接触者!? その時わが家のすべき対応は…? ~家族が濃厚接触者になった話(1)~【ムスメちゃんとオコメちゃん 第133話】

-

いよいよ出産のとき…! マスク出産に備えて事前に用意していたものとは【お産ウォーズ Vol.10】

-

子どもの靴が雨で濡れたとき、不快にならずに履くためのアイデア【双子を授かっちゃいましたヨ☆ 第245話】

-

園児の陽性が確認された⁉ 保護者たちを一気に恐怖が襲う…!【幼稚園でコロナ陽性者が出た話 Vol.2】

-

母にされたことを私もしている…!? 親のエゴと「子どものため」の区別はどこ?【親に整形させられた私が、母になる Vol.72】

-

これもわが子の成長! 母の秘めたる至福タイムがついに…【子育て楽じゃありません 第86話】

-

陣痛MAXで人目も気にせず叫びまくり! 立ち合いナシって気楽かも【お産ウォーズ Vol.9】

-

それは違う…親の職業について問われた息子がまさかの回答を!【ちょっ子さんちの育児あれこれ 第36話】

-

幼稚園で濃厚接触者が⁉ 日常をすべて変えてしまったお知らせ【幼稚園でコロナ陽性者が出た話 Vol.1】

-

もうこれ以上母を恨んでもしかたがない…母の「歪んだ部分」を受け入れるとき【親に整形させられた私が、母になる Vol.71】

-

ベテラン助産師さんの神業が炸裂!! 子宮口は一気に全開に【お産ウォーズ Vol.8】

-

「昭和ごっこ」が逆に新鮮!? 子どもたちとのステイホームにおすすめ【もりりんパパと怪獣姉妹 第45話】

-

家族はONE TEAM! あらためて気づくコミュニケーションの大切さ【家族会議で小学生のモチベが上がった話 Vol.13】

-

「動物の絵」の宿題にまさかの“幻獣”!? 娘のオタク化が止まらない【笑いに変えて乗り切る!(願望) オタク母の育児日記】 Vol.53

-

ベテラン助産師さんが頼もしい! 第1子出産の時の夫は…【お産ウォーズ Vol.7】

-

温かく柔らかな夫を見習いたい! 違いすぎる夫婦の本質 【めまぐるしいけど愛おしい、空回り母ちゃんの日々 第245話】

-

期待に胸を膨らます次男だったが…気になってしまった「びわの木」の怖い迷信【こどもと見つけた小さな発見日誌 Vol.41】

-

これってもしかして胎内記憶!? と思ったら…【チッチママ&塩対応旦那さんの胸キュン子育て 第99話】

-

これぞ家族会議の醍醐味!? 子どもがルールを守るようになった理由【家族会議で小学生のモチベが上がった話 Vol.12】

-

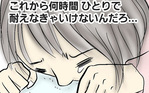

あと何時間1人で陣痛を耐えればいいのか…心が折れそうになった時 救世主現る!?【お産ウォーズ Vol.6】