ウーマンエキサイト 子育ての記事一覧

ウーマンエキサイトがお届けする子育ての新着記事一覧(285ページ目)

-

【トイトレうんち完結編】実録、うんちの壁を乗り越え迎えた感動の結末とは…【何しよ? 遊び発見伝 Vol.6】

-

友チョコにおすすめ! 量産しやすく子どもも手伝える我が家のレシピ【良妻賢母になるまでは。 第65話】

-

赤ちゃんの可愛いポーズは…ぼくが教えてるんだよ!【バブくま日記 Vol.2】

-

大好きなバレンタイン! しかし今年は「フェア」断ちを決意したある理由【産後太りこじらせ母日記 第74話】

-

順番を待つのが苦手な息子…最初の壁を克服するまで【プレ幼稚園ってどんなところ?(2)】【シャトー家の観察絵日記 Vol.8】

-

新年早々、長女がインフルエンザに! それは強制的寝正月という地獄のはじまり…【子育てログ!リンゴ日和。 第26話】

-

冗談を言い合える関係が心地よい! 直感を信じて、夫と結婚して良かったこと【うちの家族、個性の塊です Vol.27】

-

いつの間にか英語が身についてる! 1歳児の吸収力に驚き【チッチママ&塩対応旦那さんの胸キュン子育て 第61話】

-

何の音だろう…と思ったら破水だった! ~姉妹誕生物語その1~【もりりんパパと怪獣姉妹 第24話】

-

自由な息子に母もびっくり! やんちゃな態度の理由はもしかして照れ隠し?【笑いに変えて乗り切る!(願望) オタク母の育児日記】 Vol.33

-

子どもの扱いも満点。家事ができて気がきく夫に私が究極思うこと【めまぐるしいけど愛おしい、空回り母ちゃんの日々 第154話】

-

息子はねんど遊びに夢中! 家事を終えて様子を見ると予想外の制作物が…!【育児に遅れと混乱が生じてる !! Vol.17】

-

私の人生に必要すぎる… 夫と結婚してよかったと思うポイント【エイリアン育児日誌 Vol.13】

-

育て方次第では、厄介な雑草になることも!? 庭に生えてきた「ミント」の話【こどもと見つけた小さな発見日誌 Vol.15】

-

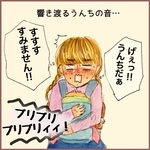

静かな会場で恐れていたことが…! 生後2ヶ月の娘と小学校入学説明会に行って思ったこと【メルヘン男子とPOWER PUFF BOY 第35話】

-

まったりお風呂タイムに娘から突然の難題…! 私がひねり出した答えに娘は…【3姉妹DAYS Vol.5】

-

西洋人男性ってロマンチックなはずじゃ… 硬派なスイス人夫の生態【今日もどすこい母さん Vol.5】

-

【トイトレおしっこ成功編】できた~成功した~、〇〇〇するだけで大成功した話【何しよ? 遊び発見伝 Vol.5】

-

1歳3ヶ月、成長著しい双子のファッション事情【ワーキングママのミックスツインズ日記 Vol.12】

-

夫への不満や愚痴はたくさんあるけど…それでも夫のココが好き!【コソダテフルな毎日 第151話】