-

new

「いつだってキュート!恋する女性のための魅力アップ術」

-

new

『リブート』真北正親役に伊藤英明 キャラクター紹介(13)

-

藤あや子「温泉で作った…」 久しぶりの“おうちご飯”に「作ってみたい!」

-

きれいに食べ終わると気持ちがいいね。家族ニッコリ「すくいやすいボウル」[PR]

-

『ばけばけ』第80回 サワがどこかそっけない【ネタバレあり】

-

妻のすっぴん写真を、夫が友達に公開!嫌がってもやめず…⇒夫に【それ以上の苦しみ】を味わわせた話

-

imaseの新曲が主題歌に 萩原利久&古川琴音W主演『花緑青が明ける日に』本予告

-

「一番好き」アリアナ・グランデの推し曲、本編歌唱シーン映像解禁『ウィキッド 永遠の約束』

-

奈緒出演作やJR事故生還の記録も!「TBSドキュメンタリー映画祭2026」ライフ・セレクション7作品の予告編解禁

-

萩原利久×古川琴音『花緑青が明ける日に』主題歌はimaseが活休前に制作した新曲! 本予告映像も公開

-

初めて会ったあの人と恋を育む魔法のステップ

-

『ウィキッド』続編、アリアナ・グランデの生歌シーン公開!「一番好き」な名曲を歌唱

-

「ゴチバトル」新メンバー、初の“結果発表” 佐野勇斗は増田貴久と“危険な共鳴”

-

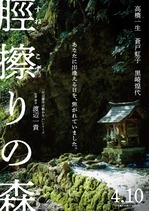

高橋一生×渡辺一貴監督、「岸辺露伴は動かない」再タッグ! 妖怪伝承をモチーフに描く美しくも残酷な愛の物語『脛擦りの森』公開

-

『岸辺露伴』シリーズの高橋一生×渡辺一貴監督が再タッグ! 映画『脛擦りの森』公開決定&特報映像解禁

-

さとう珠緒、衝撃の酒癖を明かす「気がついたらおじさんと」「酔うとマッサーとか」

-

「なぜまたやろうと思った」橋本環奈 月9ドラマが急降下…“歴代最低視聴率”朝ドラの脚本家との“再タッグ”に疑問の声

-

『身代金は誘拐です』ラストに“衝撃真実” 第3話あらすじ

-

夫の浮気を泳がせ続け【2年】。1通の封書が届き“反撃の準備”を完璧に整えた妻の話

-

【今日の献立】2026年1月22日(木)「ふっくらおいしいカキご飯」

-

倉悠貴、杉咲花演じる主人公の“元恋人”役で3話に登場「冬のなんかさ、春のなんかね」 朝ドラでは姉弟役

-

倉悠貴、朝ドラ『おちょやん』弟役→元恋人役に 杉咲花「ちょっぴり涙のでそうな撮影でした」

-

「私の方が彼の理解者!」後輩の彼に執着する女上司。しかし⇒静かに進んでいた【反撃計画】で立場を失った話

-

「下の階の者です。子どもの足音がうるさすぎて寝られません!」ある日ポストに苦情の手紙が!静かにするよう努める親子⇒なのに後日“500万円”の支払いを要求されて・・・

-

Snow Man、ラウールが“SHOGUNで欠席”目黒蓮の決起集会を報告 岩本照が6周年イヤーに抱負「過去最強」

-

チェ・ジョンヒョプ主演最新作『君がきらめく季節に』ディズニープラスで2月20日より独占配信

-

STARGLOW、デビュー曲「Star Wish」初披露 “りょんりょん先生”も登場し約5000人が大熱狂

-

《♡きゅんシーン今から7個あります》恋愛ドラマのテロップ表示が物議「興ざめ」「再現VTR感が出る」

-

「酷な話です」同情の声も…高市自民 解散総選挙で“受験生へのリクエスト”にツッコミ続出

-

不倫しているパパの手助けをしてしまった息子…同級生に相談をしてみると…【搾取され夫が家庭を裏切った理由 Vol.52】

愛あるセレクトをしたいママのみかた