-

全国2勝の快進撃も王者に屈す…水口、古豪復活の確かな片鱗|第104回全国高校サッカー選手権大会

-

中田翔、日ハム時代に所有していた車の総額に衝撃 型破りな生活に有働由美子アナ「そりゃ怖いと思われますよ」

-

手芸の『タヌキ』があまりにもタヌキ… 「これは生きてるでしょ!」「騙されないぞ」

-

小倉優子、弁当の“彩り”意識は「自分のエゴ」 子どもの喜び優先に「彩りよりお肉」を宣言

-

『中川家』礼二、昨日の昼食が思い出せず… 剛の一言に会場が爆笑!【全文レポート】

-

アニメ『メダリスト』×ミニストップ2月4日(水)よりコラボキャンペーンを開催!

-

七五三掛龍也、私服ショット公開 冬の必須アイテムを質問

-

【胸熱】根尾昂、自主トレ完走を報告「いよいよキャンプへ」

-

初開催!「かわちゃんと行く!宮島水族館バックヤード探検」イベントを実施します

-

「頑張ってるよね」その一言を届けたくて――高尾颯斗が語る、葛藤と主演作の裏側

-

福岡県大刀洗町にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 大刀洗」が2026年2月27日(金)開業!

-

高校生が贈る集大成の感謝祭!沖縄県うるま市で「第3回OKINAWAバーチャル花火大会」2026年8月開催

-

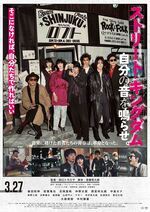

峯田和伸(銀杏BOYZ) & 若葉竜也のW主演映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』ビジュアルと予告映像解禁 エンディング曲の情報も!

-

『DREAM STAGE』岩瀬洋志、TORINNERセンターの裏側「母性をくすぐる存在になれたら」

-

つるの剛士、9歳次男と“顔出し”2ショット披露 親子でマラソン大会参加「成長著しい」「貴重な時間すぎますね」

-

心とカラダのバランスを可視化し、日々の暮らしを豊かに!~ 「Re・De Ring」専用アプリ「フィジカルヘルス機能」を2026年1月27日(火)に公開 ~

-

川床明日香&森田想&清田みくり&三浦理奈、揃ってクランクアップ「温かさが、きっと映像にも現れていると思う」『うるさいこの音の全部』

-

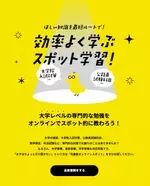

大学レベルの専門指導が「必要なときだけ」受けられる 大学生・大学院受験生向けオンラインスポット指導サービスを提供開始

-

小林樹斗、大瀬良からの学び胸に決意新た「今季は死に物狂いで食いつく」

-

【男子セブンズ日本代表コラム】 <失意乗り越え、見据える未来 男子セブンズ日本代表>

-

元日本代表・迫田さおりが山口訪問 子どもたちと過ごした熱いひととき

-

【連載】歌広場淳、劇場版『TOKYO MER』の冒頭10秒で“あること”に気づく

-

ファーストサマーウイカ、いつものハイテンションから一変 クールな表情で魅了

-

佐久間宣行、アルピー平子祐希への憧れを告白「あいつ、スゴいカッコいい」 うっかりさんな一面も

-

庄司浩平、今年初開催の『NYLON'S NEXT AWARDS』で俳優部門を受賞 今年の目標は映画「どこかの配給会社に届け!」

-

【男性が隠れて注目!女性の内面が放つ本当の魅力】

-

【男性目線】理想のパートナーが持つべき4つの魅力

-

幸運の手相「フィッシュ(魚紋)」を持つ人の2026年運勢は?【両手をチェック】

-

『俺たちの箱根駅伝』学生キャスト第2弾4人発表 水沢林太郎、荒木飛羽、齋藤璃佑、浅野竣哉が出演【コメント全文】

-

《1カ月で4キロ減!》ダイエットのプロに聞いた!簡単すぎる「太らない歩き方」の特徴3つ

愛あるセレクトをしたいママのみかた