-

お盆に煙を浴びる犬 そのワケが?「泣けてくる…」

-

認知症を患う80代の祖母 ほとんど反応がなかったが…→孫の顔を見た瞬間「孫パワーってすごい!」

-

お盆に帰省できない男性 母から送られてきた1枚に「変わらんなあ…」

-

作家のエージェント会社が届ける、戦争を知るための本――戦後80年の節目に読みたい物語と記録

-

農家をやっている80代の祖父母 孫「こんなに食べれないよ」⇒祖父母から”送られてきた物”に「何歳になっても孫」

-

殴られるたび母は「優しかったお父ちゃんにいつか戻らはる」と…桑原征平さん明かす「父を変えた戦争のトラウマ」

-

ステテコを履く70歳の祖父 孫「その服どうしたの?」次の瞬間…→孫から”予想外のプレゼント”に「大笑い」「可愛らしい」

-

オンライン参列システムSanLet's(サンレッツ) 結婚式のオンライン配信累計1万組を突破!

-

【帰省・孫疲れ】孫は可愛い…でも「正直しんどい」と感じる祖父母が知っておきたい3つの心得

-

母「祖父に傘を持っていって」孫「これがいい!」⇒畑についた瞬間⇒孫に”渡された傘”を見て「思わずにっこり」

-

保育園に行きたくない2歳の孫 ばあばが来た瞬間…→「素敵」「ばあばの魔法」

-

庭で遊んでいた4歳の孫 転んで泣き出した瞬間⇒祖父母の”優しい対応”に「また来る!」

-

「まず絶対に外せないのが・・・」WEST. 中間淳太 台湾のオススメ過ぎる料理を披露!

-

約7割のママパパが「子連れ出勤」に興味あり!実際に子連れ出勤OKな会社を見てみると……

-

リングボーイになった3歳の孫 指輪を届ようとした瞬間…→孫「じいじ~」予想外の行動にほっこり!?

-

SDGsと食育を学ぶ「親子で楽しく学べる手作りぬかどこキット」第6回日本子育て支援大賞を受賞

-

CO・OP共済 お誕生前申し込み「日本子育て支援大賞2025」を受賞しました!~分け隔てなく、子育て世帯に寄り添った保障であると評価~

-

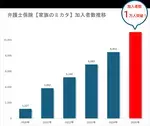

弁護士保険【家族のミカタ】 加入者数1万人突破

-

「人に頼る事がとても苦手」遠野なぎこ “アウト軍団”メンバーに“迷惑かけない宣言”も…行方不明直前につづっていた“自己否定”

-

60代の祖父が大好きな孫 祖父の帰宅を阻む孫の行動に…→「みんなが爆笑」「成長は早い」

-

留学生の約5割が費用を親・祖父母に出してもらったと回答 留学経験者100人に留学費用についてのアンケート調査を実施

-

足腰が弱っている70代の祖母 孫「ばぁば、遊ぼう」と言うと⇒祖母のまさかの行動に「驚かされた」「うるっとした」

-

【保育士解説】保育士に役立つのはこんな連絡帳! 実体験をもとに記入例を紹介します。

-

70代の祖父が手術で3週間入院 心配した孫たちの”まさかの行動”に⇒「大爆笑」「真剣すぎる」

-

松角洋平×瀬戸さおり、新たな“父と娘”が紡ぐ井上ひさしの名作『父と暮せば』

-

鈴木福の一族は和楽器奏者が多い? 実は家業が特殊な芸能人まとめ

-

夫婦や祖父母間で中学受験への意思統一ができない!│中学受験塾のトリセツ

-

リビングで喧嘩する祖父母 すると、孫が歌謡曲を歌い始め…→「上手い」「ほっこりした」

-

50代のばあばが大好きな3歳の孫。お化けが怖い”ばあば”への対応に…「カッコいい」「癒された」「笑顔になった」

-

優秀作品は商品化されるチャンスも!浦和大学「第9回 おもちゃコンテスト」の作品募集を2025/7/1より開始【応募条件: 高校に在学する生徒】

愛あるセレクトをしたいママのみかた