-

業界初!ふるさと納税で洋服リフォームサービスの提供開始 お忙しい方、他店で断られた方など全国のお客様に対応

-

優秀作品は商品化されるチャンスも!浦和大学「第9回 おもちゃコンテスト」の作品募集を7/1より開始

-

孫のために作った朝ごはん 豪勢すぎる食事に「羨ましい」「祖父母の優しさ」

-

娘が大好きな50代の祖父母。祖父母宅から迎えに行くと…娘の姿に思わず「笑顔になった」「可愛らしい」

-

田中圭らがタイムスリップするとしたら? 三谷幸喜のワンシーンワンカットドラマ『おい、太宰』完成報告会レポートが到着

-

相続トラブルの8割は遺産額5000万円以下…一般家庭で「未然に防ぐ対処法」

-

歌手・萩原かおり ニューアルバム記念コンサート開催!作曲家・丸山和範と編曲の妙技トークも!

-

ぬいぐるみを抱っこする孫。すると祖母「可愛かったから…」思わぬ行動に『可愛い』『ほっこり』

-

祖父母が大好きな5歳の孫。帰る時間になると…孫の反応に「思わず笑顔」「幸せなことだなぁ」

-

孫「一緒に推し活できないかな」祖母にアニメを薦めると…→まさかの変化に「人生を楽しんでいる」「流行に敏感」

-

子どもだけでなく大人もハマる! よく読むと「なんか変」な文章まちがい探し本が発売

-

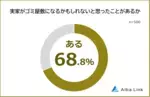

「冷蔵庫に期限切れの大量の食材、けれど毎日買い物に」実家のゴミ屋敷リスクにゾッとした瞬間

-

「ウルッときた」 いつもフェンス越しにコーギーをなでてくれる隣人が?

-

Airbnbが、水原希子、ローラとAkiya Design Projectでのコラボレーションを発表。

-

『Nostalgic Cabaret』開幕オフィシャルレポートが到着 レギュラーキャストのコメントも

-

文科省後援「第13回みらさぽ絵画・作文コンクール」募集開始

-

帰宅した直後の祖父母と娘に『来ちゃダメ!!』母が絶叫!?実は数分前“寝室”で…「やだ~♡」【敬遠されやすい女性の特徴】

-

全国初!中高生世代1人当たり月1万5,000円の手当支給を始める千代田区区長にインタビュー【細川珠生のここなら分かる政治のコト Vol.24】

-

【FPが解説】未就学児〜小学生の教育費・習い事費はいくら? 家庭の“リアルな出費と貯金”

-

外国人従業員からプレゼント 手書きのメッセージに「胸がじーんとした」

-

コロナ禍を経て、不登校の理由が「いじめ」から「ストレス」に変化。<プレマシードがコロナ禍の学齢別不登校経験とその理由に関する調査を発表>

-

「ご先祖様への想いに胸打たれる」今井翼、多治見で祖父母の墓参りを報告

-

「平成27年度税制改正の大綱」から見る結婚子育て贈与非課税制度

-

「担当は変えないからね!」夫が昇進しても家事分担を変えないと言い張る妻に読者は「面倒な嫁」と夫を擁護

-

思い通りにいかない子育てに終わらない仕事…いつまで続くの? 心が折れそうになったときに考えたいこと

-

誰にも頼れない…暴れる息子に夫の姿が重なった絶望のスーパーマーケット【家族ってなんですか? Vol.3】

-

夫が働かない理由は「妻の力量不足」…そう言ったのは実の母でした【家族ってなんですか? Vol.2】

-

第一子妊娠の中川翔子さん「どうなるのかなと思った」ことも「いのちだいじに、で行きたい」

-

祖父母と帰宅した娘に「来ちゃダメ!!」怒鳴る母!?実は数分前【寝室から漏れてきた声】に「え…」【周りの問題言動への対処法】

-

孫のリクエストに本気で応えた結果? 祖父の手料理に「何者や…」「プロですか」

愛あるセレクトをしたいママのみかた