-

ココリコ遠藤の妻、次男の咳が止まらず苦悩「何か対策できることないのかなーって、毎回考えてる」

-

小原正子、深夜に耳の痛みを訴えた娘の診断結果「早く対処してあげたらよかった」

-

「接待でノンアルだと!?ふざけるな!」体調不良でお酒を断ったら上司がブチギレ⇒「アルハラをやめるんだ!」正論パンチでスカッと展開

-

ココリコ遠藤の妻、息子2人が次々発熱し壮絶な看病「部屋を行ったり来たり」

-

2026年2月20日(金)「エピカ・沖縄」のスペシャルイベントに女性完全入場無料+3ドリンク付きでご招待!セカンドアルバム『GENIUS』をリリースし全国を巡るツアーを開催中の『Kaneee』がDJ DANBOプロデュースの『DRIP』に出演決定!

-

「ハリー・ポッター マホウドコロ」東京駅に常設オープン 9と3/4番線フォトスポットや限定グッズも

-

「お前は酒強いから接待で大活躍しろ!」会食の日にまさかの体調不良!ノンアルを注文するが⇒「しらけさせるな!」上司にお酒を飲むよう強要されて・・・

-

近畿大学とSea&meが共同開発のスキンケアシリーズを刷新 リニューアルした4商品を新宿高島屋でお披露目

-

板橋区には28年ぶりの出店!「ライフ板橋富士見町店」が2月25日(水)にグランドオープン!

-

山田花子、次男が学校で発熱し呼び出し「お薬飲んで安静に」

-

コーヒーは焙煎度で健康効果が違う!? 医師がおすすめの“眠気覚まし”じゃない飲み方とは

-

アイスクリームから宇宙ロケットまで!【鹿児島】で楽しむ工場見学&体験施設15選《まとめ一挙公開》

-

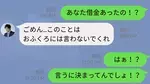

「言うに決まってんでしょ!」3人目を産んだ矢先に…夫の借金発覚!?義母に相談し、夫に“鉄槌“を下した話

-

ボロボロの体で助けを求めた子猫 現在の姿に「同じ猫なんて信じられない!」

-

多彩なやきものが集結!「アジアのやきもの」展を開催します

-

北斗晶、アレルギー持ちの愛犬にした対策を報告「歩き方が変になって可愛かった」

-

自分だけのオリジナルかまぼこが作れる!【富山県】の工場見学&体験スポット6選《親子で思い出づくり♪》

-

山中柔太朗、胸キュンせりふ披露「誰かに話しかけるようなことを意識」 お茶目がのぞく場面も【コメント全文】

-

義母の“手料理”を食べた妊婦が…病院へ!?『何食べさせたんだ!』夫が問い詰めた結果⇒“意外な料理“が原因だった!?

-

「全部言ってくれてる」「よくぞ言った」七五三掛龍也“桜庭”が藤井流星“和臣“にかけた言葉に共感の声相次ぐ…「ぜんぶ、あなたのためだから」第6話

-

【2/15(日)】あなたの運勢は?今日の星座ランキング7~12位!

-

家事の合間が“特別なひととき”に。スタバ「ロースタリー 東京」の新作マグ&ボトルは自分へのご褒美に絶対ほしい!

-

製薬会社の皮膚病薬研究から生まれたスキンケア「ミコモイエッセンス」の特長を伝えるLPを株式会社Ryuki Designが制作

-

「生涯を添い遂げるマグ 尾戸焼 谷製陶所」が2月12日販売開始 谷製陶所との取り組みで製品化

-

管理栄養士が提案する「健康サポートカレー」動画を公開!成長期の子どもから女性アスリートまでを支える、薬膳・グルテンフリー対応レシピ

-

「水と食料、その次は?」戸建て世帯の7割が陥る“停電対策”の落とし穴。家族会議で決めておくべき「安否確認」と「電力確保」とは

-

まるで四次元ポケット?「手帳型ミニポーチ」を、何でも出てくるお道具ポーチに[PR]

-

【小6・投薬体験談】熱性けいれん「38.5度は戦いの合図」!発熱時の坐薬で障害のある息子が大暴れ…どう乗り越えた?【読者体験談】

-

2026年2月13日(金)、「エピカ・沖縄」にて『epica Valentine's Matching Party』開催!スペシャルゲストにAwichやMonyHorseのライブDJも務めるDJ/ProducerのU-LEEと、フレキシブルなミックスと類稀なMCスキルでフロアを盛り上げるDJスタイルのMARZYが出演!

-

【新発売】待望のロールオンタイプ登場!有効成分塩化アルミニウム配合でワキ汗・ニオイをピタッと元から塞ぐ『薬用制汗剤 アセニフタロールオン』

愛あるセレクトをしたいママのみかた