-

千葉県佐倉市の日帰り温泉『澄流』が『澄流でととのうサウナウィーク』開催!

-

近大附属幼稚園で「ひなまつり集会」を開催 子どもたちの健やかな成長を願う日本の伝統行事に親しむ

-

子どもたちが植える、未来への桜。20年後の自分へ届けるタイムカプセルも。2026年3月28日(土)、「大阪北港マリーナ さくら植樹体験イベント」を開催!

-

人気力士『さんま御殿』で悩み激白「人間を辞めちゃうかも」 令和ならではの角界事情も

-

入学式で周囲の視線が息子に集中!?⇒「何!?なんで見られて…」目にした息子の姿に…母「へぇ!?」

-

義実家でご馳走が並ぶ中…嫁は“小鉢1つ”だけ!?義母がニヤリ。しかし⇒親戚たちは見ていて…その【結果】

-

「開けろ!」氷点下で半裸の夫が絶叫。閉め出された鬼の末路が悲惨すぎた

-

東方神起・チャンミンが熱血指導!? “SMTR25”初のバラエティ番組「応答せよ!僕らのハイスクール」第2話今夜

-

2026年3月10日(火) 嵐電北野線 全線開通100周年~皆さまへの感謝を込めて記念イベントを実施します~

-

THE ALFEE、“12年に1度”秩父札所午歳総開帳とコラボ決定 桜井賢の故郷との縁が深まり実現

-

THE ALFEE、桜井賢の故郷・秩父で『秩父札所午歳総開帳 × THE ALFEE コラボレーション』実現

-

映像と共に巡る「小江戸・佐原」歴史と文化、自然が織りなす 四季折々の見どころをご紹介

-

【卒入園・入学式】「A4封筒が折れ曲がる」問題を解決。式典の静寂を邪魔しない“静音内装”と衣類への色移り防止を徹底した、実用派フォーマルバッグが発売

-

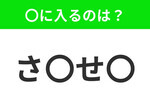

【穴埋めクイズ】解ける人いたら教えて!空白に入る文字は?

-

オーナーから「売れ残ったチョコはスタッフで買い取れ」と言われました 購入する義務はありますか?【弁護士が解説】

-

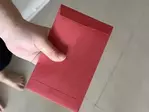

エレベーター内で『赤い封筒』を渡された小学生 中身に「え、マジか」

-

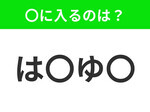

【穴埋めクイズ】すぐに分かったらお見事!空白に入る文字は?

-

洗える・アイロンいらず『学校給食』の相棒アイテムが種類豊富にずらっと勢揃い![PR]

-

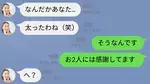

親戚たちの前で…嫁の体型をイジる義姉と義母!?しかし「お2人には…」⇒嫁の“ユーモアたっぷりの”返答で圧勝!?

-

~宇治が舞台のアニメ「響け!ユーフォニアム」とのコラボレーション企画~「京阪電車×響け!ユーフォニアム2026 春」の開催決定!

-

バレンタインに航空自衛隊が公開したのは? 粋な写真と言葉に「素敵」「幸せな気持ちになった」

-

義母の見栄が生んだ自滅!親戚の前で恥をかいた強烈な一撃

-

アメリカ発の老舗ウールブランド【PENDLETON】夏のビーチに向けて、シンガーソングライター平井 大と新アイテムを解禁

-

2月の伊豆・村の駅 ラスカ熱海へ!「さくら香る♪春のおたのしみ市」を開催

-

わーすた松田美里、等身大の“想い”をつづる連載企画第2弾「家族」【2nd写真集『想いごと』発売記念】

-

義実家で”妻だけが無視される”も…義母を擁護した夫。だが直後⇒「そう、わかったわ」妻の【決断】に夫は大焦り!?

-

思春期女子の救世主!この機会に家族で「生理のこと」話してみませんか?[PR]

-

“逃げ場のない火祭!?”狭い境内での迫力ある炎の祭典 840年の伝統を今に受け継ぐ文化行事「吹田の火祭」を2月11日に常光円満寺で開催

-

2月22日はにゃんにゃんにゃんの日!美味しい・かわいい・楽しい“三猫子”揃った飲み比べセット猫の日限定オリジナルステッカーをプレゼント

-

出産直前まで続いたつわり、やっと解放された安堵感と分娩の衝撃で疲れ果てた妻に、夫からのサプライズが待っていた

愛あるセレクトをしたいママのみかた