-

4月開催!留学ジャーナルの「春のワールド留学フェア2026」

-

【無意識に取り入れている人も多い!?】玄関に置くと運気が上がる最強アイテムとは

-

全国300名のバター好きに聞いた バターを載せるとうまいもの 1位は定番の「じゃがいも」、3位は「ラーメン」!?

-

【実録】88商品検証で判明!「おいしくない」不満を救う非常食5選。狭い場所でも置きやすい“省スペースな備蓄”の選び方

-

「なぞなぞ好き」は語彙力の宝庫。ことば遊びが子どもの言語発達を加速させるメカニズム

-

90年代レトロが逆に新鮮!人気ブランド『ヨツバサイクル』から“街乗り系”キッズバイクが登場。おうちの玄関に置くだけで絵になる一台

-

おすすめ格安葬儀3社を徹底比較|イオンのお葬式、よりそうのお葬式、小さなお葬式をタイプ別に紹介

-

合格祝い「現金は味気ない?」迷う贈り主へのヒント。高校・大学の親100人の調査で見えた、新生活の出費を支える“感謝の本音”

-

パン粉を『上から』振りかけて焼くと? カボチャの調理テクに「これは思いつかなかった」

-

「大根おろし」を簡単に美味しく保存する方法 人気料理家に聞いてみた!

-

身体を重ねたからこそ、始まる恋もある。Boysがたどり着いたそれぞれの答え【ボーイフレンド2考察】

-

お肌トレンド。20〜30代女性の8割以上が「自然由来×サイエンス」のスキンケア処方に関心

-

「セリ」は七草がゆだけじゃない!特徴・栄養・おいしい選び方を解説〜毎日使える簡単レシピも

-

デートでわかる!彼との相性を感じる瞬間4選

-

目黒蓮の納棺師姿にプロが100点! 『ほどなく、お別れです』“納棺の儀”シーンの本編&メイキング映像解禁

-

白髪の原因は「サビ」!? 油や食品の酸化にも要注意!

-

<自転車の安全利用促進委員会レポート>埼玉県教育委員会主催「令和7年度埼玉県学校健康教育推進大会」にて「自転車通学指導セミナー」を開催 埼玉県小・中・高等学校の教職員等約200名が参加

-

信玄餅からリニア新幹線まで!親子で楽しめる【山梨県】の工場見学&体験スポット6選<保存版>

-

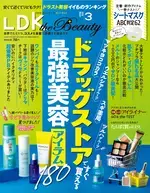

ドラッグストアの最強アイテムはこれ!『LDK the Beauty』3月号

-

冬でも風邪をひかない体に!食事と油でできる“抗酸化サビ落とし”メソッド

-

加藤夏希さん小1息子が頭から流血で救急車騒ぎ「大丈夫、死なない、死なないよ」

-

第一子妊娠・藤田ニコルさん「妊娠中期も後半な私ですが」「すごくいい感じ」な妊婦コーデが可愛い♡

-

サツマイモを炊飯器に入れて? 完成したスイーツに「揚げてないとは」「感動した」

-

鶏むね肉に片栗粉をまぶして… 意外な相性に「さっぱり」「いくらでもいける」【調理テク4選】

-

この春、ママの8割が「失敗したくない!」こととは? 「思いのほか汚れる」「意外と寒い」

-

【2.23新発売】ふんわり毛穴レス※1&テカリ防止、つけたまま寝られる安心感。 すっぴんパウダーから待望のルースタイプが全国デビュー!

-

幸せな未来を切り開くための結婚相手の選び方

-

冬に仕込みたい【キンカン】の人気レシピ3選〜シロップの作り方&旬の栄養を逃さない保存のコツ

-

正月の集まりで…嫁の煮物を“けなす”義母。しかし⇒「お義母さんに…」嫁の一言で立場が逆転した話

-

デートで好印象を狙う!男性が喜ぶ魅力的な香りの選び方

愛あるセレクトをしたいママのみかた