赤ちゃんイベント

「赤ちゃんイベント」について知りたいことや今話題の「赤ちゃんイベント」についての記事をチェック!(1ページ目)

-

“新車みたいな”約35年前の初代『NSX』が大注目 メーカーが手掛ける“旧車再生”事業とは

-

チャンネル登録者数260万人超えYouTuber、第1子誕生を報告「この子を幸せにしてあげたい」

-

エバース町田、ルンバを2台もらい喜ぶ 実家へ1台贈る「お父さんとお母さんが動かなくなってきたので」

-

エバース、ルンバ仕事に大喜び 『M-1』で“ルンバ車ネタ”披露後に2ヶ月でイベント呼ばれるも町田「ちょっと遅い」

-

早見優「同期仲間」薬丸裕英の還暦パーティに参加「16歳からのお付き合い。45年のお付き合い」

-

香川照之、昆虫愛がさく裂 中村アンを昆虫に例える「中村さんは、ギンヤンマタイプ」

-

限定キットが登場!SABONが横浜髙島屋でPOP UP SHOPを開催

-

【茨城県鉾田市】キッチンカー2日間で260台以上登場!世界最大級「いばらきキッチンカーフェス2026」開催

-

進化を続ける龍宮城の現在地 全員での作詞で広がった、7人それぞれの個性と表現

-

『王様のブランチ』元リポーター・鈴木あきえ、第3子女児出産「家族5人生活がスタートしております」【報告全文】

-

本命さらさらストレートヘアを“固めずに”キープ! ケープからストレートヘア用スプレーが登場

-

春の限定コフレがいち早く手に入る! マルラオイルが人気の「ヴァーチェ」、渋谷スクランブルスクエアでPOP UP開催中

-

真木よう子「乳首拒否されて詰んだ」 育児に奮闘する様子に共感&労いの声相次ぐ「親近感」「切なくなりますね」 43歳で第2子出産

-

“日本で3番目に短い”大阪のローカル線、会社更生法→救いの手「100年の時を超えた恩返し」明らかに カンテレ『ウラマヨ』

-

仙台ロイヤルパークホテルが「免疫ケアセミナー&ガーデンヨガイベント」を開催

-

ショートフィルム×料理×ワイン、“再生”をテーマにした新感覚イベント開催 LiLiCoも登壇

-

【難しそうで実は簡単】おうちで格上げ!サーモンタルタルのレシピ〜「タルタル」のルーツも解説

-

妻の出産中…“夫婦の寝室”で浮気していた夫!?バレた瞬間⇒妻が【見せた反応】に…夫は凍りつく!?

-

大人気アニメ『デート・ア・ライブⅤ』と『幻想神域 Echo of Cube』のコラボ第4弾を開催!

-

推し活×引越しの気になる関係性。約半数が、推し活グッズは「全て自分で運んだ」と回答

-

井出卓也、椎名鯛造らが絶賛!『War Bride 2』と舞台『パイロット』が繋ぐ“戦争と人生”の記憶

-

転生しても、また自分でいたい――堂本光一が選び続ける“嘘のない在り方”

-

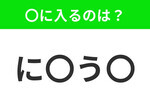

【穴埋めクイズ】すぐ閃めいちゃったらすごい!空白に入る文字は?

-

満島ひかり×岡田将生『ラストマイル』が地上波初放送 「MIU404」の再放送も決定

-

東京工芸大学 芸術学部ゲーム学科 松浦恵夢さんが「神ゲー創造主エボリューション2025」で神ゲー大賞(グランプリ)、時田貴司賞をダブル受賞

-

東京マラソン ランナー応援イベント「TOKYO CHEER 2026」3月1日(日)開催

-

蛯原友里、夫のRIP SLYME・ILMARIと“エルメス”パーティーへ 夫婦2ショットに反響「オシャレな夫婦」「憧れです」

-

GAKU-MC、自身初のビジネス書発売 森保一、桜井和寿、ジョン・カビラ、宇多丸、藤井隆から胸熱コメント到着!

-

マルチ弦楽器奏者・高田漣、ゲストに矢井田瞳とROLLYを迎え、セッション&トークを楽しむライブイベント開催

-

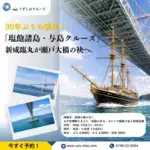

30年ぶりの復活!新咸臨丸が瀬戸大橋の袂へ!「塩飽諸島・与島クルーズ」5/23・24限定で開催