-

世界の経営者を動かす思考は、舞台でどう語られるのか―― Fortune 500企業も依頼する思想家、ロバート・フリッツの戯曲を日本で上演

-

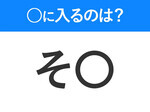

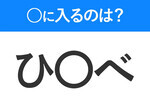

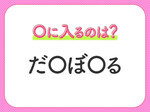

【穴埋めクイズ】この問題…わかる人いる?空白に入る文字は?

-

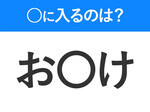

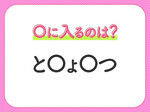

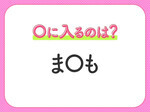

【穴埋めクイズ】解ける人いたら教えて!空白に入る文字は?

-

【考察】「楽なんだよね」にゾッ… スーパークレイジーな人だらけ『夫に間違いありません』第2話

-

【井上雅彦のつれづれ便り】「子どもの特性を知り、困りの持続性に気づいてあげること」から始めよう【新連載】

-

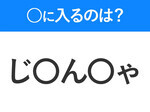

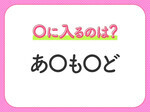

【穴埋めクイズ】すぐ閃めいちゃったらすごい!空白に入る文字は?

-

【穴埋めクイズ】難易度は低いんですが…空白に入る文字は?

-

ネオス、こどもの“好き”が広がる体験アプリ【キノリー】を2026年春にリリース決定!本日より事前登録の受付を開始

-

はじめしゃちょーがメントスコーラを1年禁止! メントスの新しい楽しみ方を追求する動画にチャレンジする 「メントスコーラ超えたい」キャンペーン開始!

-

寒い日は『バニラアイス』を鍋へ 完成した熱々料理に「脳がバグる」「天才の発想」

-

黒柳徹子「友達でいてくれてありがとう」 『ベストテン』で共演・久米宏さんを追悼

-

【穴埋めクイズ】すぐに分かったらお見事!空白に入る文字は?

-

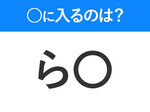

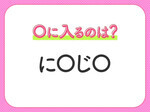

【穴埋めクイズ】この問題…わかる人いる?空白に入る文字は?

-

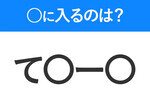

【穴埋めクイズ】解ける人いたら教えて!空白に入る文字は?

-

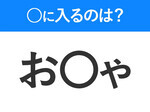

【穴埋めクイズ】すぐ閃めいちゃったらすごい!空白に入る文字は?

-

松岡昌宏、持病を告白 頭痛や体の痛みも語り「年1回は人間ドック」

-

“混ぜたら危険”ヨルゴス・ランティモス&アリ・アスター、『ブゴニア』を生み出すまでの軌跡を振り返り

-

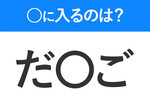

【穴埋めクイズ】解ける人いたら教えて!空白に入る文字は?

-

ジェシーの“技”に篠原涼子が驚き 藤木直人と3人で「もしバンドを組むなら?」【オリコンライターズ】

-

【穴埋めクイズ】この問題…わかる人いる?空白に入る文字は?

-

「俺の親の介護もしてくれ」「嫌です離婚します」妻をアテにし続けた夫の末路【親の介護より俺の世話でしょ? 第10話】

-

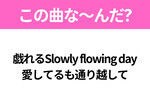

【ヒット曲クイズ】歌詞「戯れるSlowly flowing day 愛してるも通り越して」で有名な曲は?令和のヒットソング!

-

牛のフンで走る車に、リアル「ミライドン」!? 101万人が熱狂した【ジャパンモビリティショー2025】に親子で熱狂!

-

【穴埋めクイズ】すぐ閃めいちゃったらすごい!空白に入る文字は?

-

【穴埋めクイズ】難易度は低いんですが…空白に入る文字は?

-

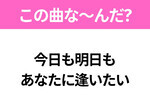

【ヒット曲クイズ】歌詞「今日も明日も あなたに逢いたい」で有名な曲は?平成のヒットソング!

-

こっちのけんと、「はいよろこんで」一発ギャグ化に苦笑い「一応言うようにはしてる」

-

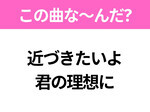

【ヒット曲クイズ】歌詞「近づきたいよ 君の理想に」で有名な曲は?大ヒットドラマの主題歌!

-

【穴埋めクイズ】すぐに分かったらお見事!空白に入る文字は?

-

石井大裕アナ、TBS退社後初のメディア出演 ABCテレビ岩本計介アナと初共演も実現 自身の原点を熱弁

愛あるセレクトをしたいママのみかた