-

【道路標識クイズ】運転中よく見かけるこの標識の意味は?

-

WILD BLUE 1周年の感謝を込めて 更なる大きな船出へ『WILD BLUE 1st Anniversary 〜SKY VOYAGE〜』レポート

-

《症状がカギ》秋の花粉症?それとも風邪?“花粉症外来医”に聞いた「簡単な見分け方」

-

山口市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 山口阿知須」が2025年10月19日(日)開業!

-

【道路標識クイズ】運転する人は絶対答えて!この標識の意味は?

-

【道路標識クイズ】運転中よく見かけるこの標識の意味は?

-

【道路標識クイズ】運転する人は絶対答えて!この標識の意味は?

-

「え、それも犯罪!?」親子で学ぶ“身近すぎる違法行為”図鑑が登場!

-

【道路標識クイズ】運転中よく見かけるこの標識の意味は?

-

「とび太くん」が道路に飛び出すと強制終了するアニメが面白い! トヨタ自動車が試みる、新しい視点の子ども向け交通安全啓発活動とは

-

『知多半島の有料道路 1日1,000円ETC乗り放題企画』を10月土日祝日限定で開催!魅力的な観光スポット巡りに最適

-

「NO」と言える子に育てるには? ハーバード卒・三児の母で小児精神科医の内田舞さんに聞く、子育てに迷ったときのヒント

-

大阪文化服装学院・マロニエファッションデザイン専門学校とのコラボレーション企画 [第2弾]「UMEDA CREATIVE COLLEGE 2025」を実施します

-

【韓国生活編】車に乗ったら必ず装着しなければならないもの!「안전띠(アンジョンティ)」の意味は?

-

【手のひらサイズのエコバッグ「NANOPLUS」】 日本を代表するマンガ家・手塚治虫のキャラクターや作品ロゴの公式エコバッグを制作!

-

【道路標識クイズ】運転する人は絶対答えて!この標識の意味は?

-

土浦全国花火競技大会の公式駐車場、TicketPassで抽選販売開始

-

《道路の水たまり、電線の張り…》台風襲来前に気をつけておきたい「街に潜む“危険な特徴”5つ」

-

【道路標識クイズ】運転中よく見かけるこの標識の意味は?

-

【道路標識クイズ】運転する人は絶対答えて!この標識の意味は?

-

高速道路で【煽り運転】を繰り返す後続車!?しかし「僕が何とかする」夫がとった”まさかの行動”が凄すぎる!?

-

【交通違反】「街路樹で見えない標識」は無効? 弁護士に聞いた主張が通る条件

-

スポーツの力で山形を盛り上げたい自称“日本一過酷コース”に強者たちが集う 9月20日(土)蔵王温泉にて「おもてなし山形トライアスロン大会」を初開催

-

【道路標識クイズ】運転中よく見かけるこの標識の意味は?

-

【道路標識クイズ】運転する人は絶対答えて!この標識の意味は?

-

弁護士「譲られても絶対ダメ」 横断歩道の『親切のワナ』に要注意

-

高齢者がいる家が「地震・台風に備えておくべき最低限のモノ」《防災アドバイザー監修》

-

高速道路の標識、昔は違った? 『緑色』が選ばれたワケをNEXCOに聞いてみたら…

-

【道路標識クイズ】運転中よく見かけるこの標識の意味は?

-

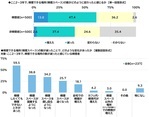

ネットエイジア調べ 「屋外喫煙所の整備のためにたばこ税を活用することはよいことだと思う」非喫煙者の79%

愛あるセレクトをしたいママのみかた