雑学

「雑学」について知りたいことや今話題の「雑学」についての記事をチェック!(1ページ目)

-

実在する部活「雑草研究部」から見つめる青春の日々『ザッケン!』4月公開 予告編も到着

-

熱中症対策として注目の冷却・塩分補給商品 『アイススラリー グレープフルーツ味』 『塩分チャージ 塩レモンゼリー』2月1日販売開始

-

「学校帰りに大地震がきたら?」「台風の避難に長靴はNG?」大人が教えられない“生存術”を子供に。累計15万部のサバイバル防災事典

-

熱中症対策として注目の冷却・塩分補給商品『アイススラリー グレープフルーツ味』『塩分チャージ 塩レモンゼリー』2月1日販売開始

-

国産果汁使用・個包装で食べやすい 『ミニこんにゃくゼリー』『スティックシャーベット』2026年春夏 新ラインアップを2/1より発売

-

古代中国でダイヤモンドよりも重宝された「玉」すなわち「王の持つべき石」とは? 遺体の腐敗を防ぐ効果もあると信じられていた

-

知ってた⁉ 節分に鬼が逃げていく最強の苗字とは

-

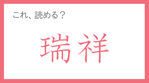

新年に使える“教養語”。「瑞祥」って読める? 【年末年始の難読漢字クイズ】

-

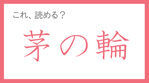

読めたらちょっと自慢できる。「茅の輪」って読める? 【年末年始の難読漢字クイズ】

-

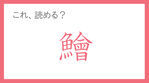

おせちの定番なのに漢字は難しい。「鱠」って読める? 【年末年始の難読漢字クイズ】

-

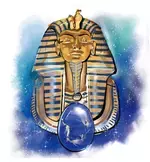

ツタンカーメンのマスクにも埋め込まれた神秘の青い石…世界最古の宝石・ラピスラズリにまつわる言い伝えとは?

-

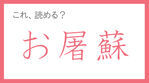

知らないと恥をかくかも。「お屠蘇」って読める? 【年末年始の難読漢字クイズ】

-

厄年の人に贈るなら要注意?実は“避けたほうがいい”とされる定番ギフト

-

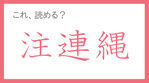

神社や軒先で見かける“あの縄”。「注連縄」って読める?【年末年始の難読漢字クイズ】

-

「大吉=持ち帰る」は正解じゃない?おみくじの“NGな扱い方”としてよく聞く誤解

-

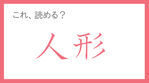

神社で見かける“紙の人形”。「人形」って読める? 【年末年始の難読漢字クイズ】

-

(株)臨海 脳力(ブレイン)頂上決戦~中学生難問王は誰だ!?~ 優勝チーム決定!

-

大人なら知っておきたい一語。「大祓」って読める?【年末年始の難読漢字クイズ】

-

日本一多い苗字は「佐藤」。少ないのは「臥龍岡」「一尺八寸」など…これ読める?【難読】

-

年末の清めの習慣、知ってる?「煤払い」って読める?【年末年始の難読漢字クイズ】

-

当たり前すぎて気づかない意外な理由 こたつの上にみかんを置く“本当のわけ”とは

-

実は12月には「みんなが大好きなモノ」が存在しません! クリスマスも年末もあるのに…知って驚く“12月の不思議”

-

「天から落ちてきた稲妻」「神さまの足跡から生まれた」虹色に輝く、古代文明に愛された宝石とは

-

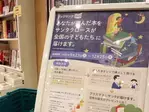

「子供たちの笑顔を思い浮かべながら…」 書店でサンタクロースになれる『ブックサンタ』とは?

-

血を連想させる鮮やかな赤。気持ちを高めるための秘薬として飲まれていた宝石とは

-

『ガーベラ』、漢字で書くと…? 分かったらすごい『難読漢字3選』

-

『TOT現象』 ←これ、知ってる? 実は、ほとんどの人が経験してる『あるある』で…

-

【おもしろ雑学】ミカンの房の数、皮むく前に当てられるって知ってた?

-

紅茶・緑茶・ウーロン茶の違いって言える? 約4割が知らない「お茶」のトリビア

-

採れたてのコンニャクイモを使用した“新芋こんにゃく”を堪能!こんにゃくパークが「新芋祭り2025」を11/15(土)より開催