-

EXIT兼近大樹「加害側が『自分が何かをされたから』と正当化していじめに及ぶことも」 “いじめ後遺症”被害者のトラウマと加害者の責任を考える

-

KEY TO LIT、『ダマされた大賞』出演 史上最大規模「タコゲーム」&浜辺美波も仕掛け人に

-

さだまさし、『風に立つライオン基金』の設立10周年にしみじみ 地震のあった能登半島へ1億円以上の寄付

-

静岡県で唯一 ! 沼津・湯河原温泉 万葉の湯 「厚生労働大臣認定 温泉利用プログラム型健康増進施設」に認定 癒やしから“健康づくりの拠点”へ、プロジェクト本格始動

-

“死ぬまでラーメン食べたい!”を応援 著書累計1000万部超・和田秀樹の最新刊12/15発売 『健康診断の数値におびえず楽しく生きる50の心得』

-

今夜の『探偵!ナイトスクープ』末期がんの夫にメッセンジャー黒田の「タコ飯」を食べさせてあげたい→1日だけの「居酒屋黒田」開店

-

脳内出血で療養中の清原翔、先輩の結婚式に出席 笑顔ショットで報告「ほっこりしました」「Happyな笑顔」

-

「ゴールド免許」所持の高知東生、更新時に“別室”に呼ばれ…「こわっ!運用変わったの?」 さまざまな声集まる

-

管理栄養士が発信する「Mari&Miku」、“寒さを乗り切るぽかぽか妊活レシピ”を11月より公開

-

異業種への挑戦がキャリアをつなぐ。美容医療のSNS戦略を牽引する女性リーダーが語る「素直さ」と成長の法則

-

脳卒中予防とリハビリテーションの重要さを伝える動画公開

-

脳内出血で療養中の清原翔、仲間と笑い合う最新ショット公開「メンノンに清原翔が帰ってきた」「涙腺崩壊」

-

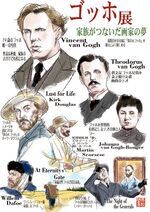

ドラマチックな画家人生の変遷が辿れる展示会『ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢』

-

世界糖尿病デー 講座動画公開のお知らせ

-

脳内出血で療養中の清原翔『メンズノンノ』出演オファーを快諾 編集部の想いに応える 最新ショットも掲載

-

堀ちえみ、声の不調で検査を受けたことを告白「カサつきっぽいのが、とても気になっていた」

-

地域イベントを支える救護所運営

-

セルフホワイトニングサロンを仙台で選ぶならホワイトニングカフェ仙台店 4年目を迎えてホットペッパービューティーで1月より半額クーポン配信開始

-

“全盛期から20キロ減”元木大介、「重病説」の真相明かす→現在の食生活に驚がく「ネットがすごい」

-

妊娠しない妻に…「不妊は女が原因だ!」と罵る夫。だが翌日、夫が”見知らぬ子”と遊んでいて…「パパ~!」「は?」

-

ママ皮膚科医が描いた「塗り薬を楽しくぬる」絵本 クラウドファンディング好発進

-

【SNS総フォロワー16万人!鍼灸師が教える1回1分"カイロお灸"】『痛みと不調がみるみる改善 あてるだけカイロ健康法』2025年12月16日刊行

-

『アド街』ナレーター、突然の顔面神経麻痺から復帰 津野まさいが報告・心境…「アド街はこの声じゃなきゃ」喜び広がる

-

第四子妊娠・浜田翔子さん「三つ子育てるぐらいの感じ」35歳から「5年で4人」「不妊治療してたときには想像できなかった」性別は…

-

「ボロ泣き」「奇跡を起こしてほしい」ファミリーと市原匠悟“翔平”を襲った試練からの復活劇に感動の声上がる…「ザ・ロイヤルファミリー」9話

-

通信販売限定「DHCウルドイドクリーム」を発売

-

乾燥や年齢サインが気になる手に「ビタミンEハンドケアデュオセット」

-

『仮面ライダーガヴ』知念英和&日野友輔がわちゃわちゃトーク ガヴロスのファンへメッセージ

-

双子の大食い姉妹・はらぺこツインズかこ「重度のうつ病で手遅れ」からの2年間つづる 現状についても報告

-

【穴埋めクイズ】分かるかな?空白に入る文字は?

愛あるセレクトをしたいママのみかた