-

《最新近影も目撃》大野智 嵐ラストツアーのリハが本格始動!他メンバーとも“馴れ合いゼロ”の「入念準備」

-

中高年の独身女性が直面する…「生活貧困を招いてしまうポイント」3つ

-

東方神起20年の軌跡を辿るドキュメンタリー『IDENTITY』が本日公開 ファンへの想いが詰まった新カットも

-

ココリコ遠藤の妻、息子2人が次々発熱し壮絶な看病「部屋を行ったり来たり」

-

【伊藤蘭 インタビュー】今も変わらぬ魅力の源泉とは── 春の全国ツアー&新アルバム『Bright on』に込めた思いも明かす「一緒に輝くスイッチを入れたい」

-

ハワイ州観光局、2026年の主要イベントカレンダーを公開

-

【調査レポート】東京カメラ部、「写真好きによる日本全国の撮影地人気ランキング2025」を発表。長野県が4年連続の首位、山形県が過去最高の7位へ急浮上

-

息を吐いてもメガネが曇らない! 花粉シーズンの『景色がぼやける』問題を解消するマスクのつけ方

-

【Northern19 インタビュー】「自分たちにしかできないもの」を追求し続ける── 22年のキャリアを振り返り、新EP『FIVE FLESH』で新たな出発点へ

-

『星野源のオールナイトニッポン』終了発表はイレギュラーな場所からだった…「まさかラジオ大阪のスタジオから」

-

『おかあさんといっしょ』“あづきおねえさん”秋元杏月、卒業を発表 7年を振り返り「本当に幸せな日々」 初代体操のお姉さん

-

『星野源ANN』3月末で10年の歴史に幕 SNSでは惜しむ声と感謝あふれる

-

『星野源ANN』終了発表 10年の歴史に幕 続けてきたことへの喜びをかみしめる「本当にうれしいです」

-

自分をハムスターだと思ってる? 飼い主と一緒に会社に行った子犬が…「爆笑した」「暴走してる」

-

千葉県茂原市で市内2店舗目となるコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 茂原六ツ野」が2026年3月17日(火)開業!

-

自分だけのオリジナルかまぼこが作れる!【富山県】の工場見学&体験スポット6選《親子で思い出づくり♪》

-

ハル・ハートリー監督11年ぶり最新作『トゥ・ランド』4月25日公開決定

-

【花粉の飛散が本格化する季節】つらい花粉症に!「痛くない鼻うがい」

-

第1子妊娠中のみちょぱ、2026年は「全然休む気でいるんですけど」

-

「あなたと歌い続けたい」――Sakurashimejiが6年越しの渋公で刻んだ“再生”の夜 『Sakurashimeji Hall Live 2026「▷再成」~Sakurashimejiが6年越しに渋公リベンジするってよ!~』ライブレポート

-

おすすめ格安葬儀3社を徹底比較|イオンのお葬式、よりそうのお葬式、小さなお葬式をタイプ別に紹介

-

花街の「国宝」歴史を若い世代に伝えていきたい芸者・赤坂育子さん(85)「さあ、稽古稽古!」

-

【訃報】アパグループ創業者・元谷外志雄さん82歳が逝去 『藤誠志』のペンネームでも活動

-

春休みのおでかけに!親子で楽しむ【神奈川】の工場見学&体験施設12選♪《まとめ一挙公開》

-

コロナ禍に甲子園中止となった2020年の夏 高校球児たちに贈る方南ぐみ 朗読劇『あの空を。』全ビジュアル解禁・チケット一般発売開始

-

石田純一、コロナゴルフ会食騒動後に自宅を売って賃貸に住む CM8社降板、車2台売却… その後始めた焼肉店の売り上げも告白

-

『新婚さんいらっしゃい!』55周年 MC藤井隆、長寿番組への想い 時代&テレビに変化…しかし“変わらないこと”【インタビュー】

-

石田純一、最高月収&CMのギャラ明かしスタジオ驚き→「不倫は文化」で役所に頼み込むほどの借金

-

~クルーズ旅行は、タイパと非日常感で拡大~2027年5月、長崎生まれの姉妹船をWチャーター「サファイア・プリンセス」&「ダイヤモンド・プリンセス」2026年2月13日(金)発売

-

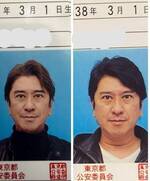

川崎麻世、5年前の免許証写真と比較し驚き「確かに太ってた時期なんですね」

愛あるセレクトをしたいママのみかた