-

つわり中の妻に「病気じゃないのに気にしすぎ」と冷笑する夫。後日【バァン!】妻の”ある行動”で青ざめ…

-

『好きなママタレント』2児の母・北川景子が3連覇 5児の母・辻希美が2位に

-

簡単そうだけど意外と難しい?「5×2+9÷3」5秒で解ける?

-

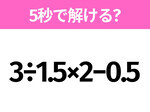

5秒でわかったら天才!?「3÷1.5×2−0.5」すぐ解ける?

-

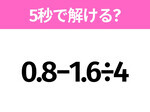

簡単そうだけど意外と難しい?「0.8−1.6÷4」5秒で解ける?

-

「俺はいいけどお前はダメ」育児を丸投げし飲み歩く夫。しかし⇒妻が子どもを連れて消えた【結果】

-

「ねぇ…家に来て…♡」後輩女子の魔の誘惑⇒待ち合わせ場所へ行くと“鬼”登場で大修羅場に!?

-

「俺の妻なら完璧にもてなせ!レトルトなんてふざけるな!」家事育児でドタバタなのに…“ゴルフ三昧な夫”から心無い言葉が!?

-

デビュー60周年……加藤登紀子さんと娘Yaeが明かす“子育て秘話”と最愛の夫・藤本敏夫さんとの別れ

-

6枚切りを「4等分」するのがコツ 凍ったまま焼くだけの食パン調理法にビックリ!

-

“38℃の高熱”で妻がSOSを出すが…夫「熱が出ても家事と子育てしなよ」と放置され…⇒その【結果】!?

-

【1/18(日)】あなたの運勢は?今日の星座ランキング7~12位!

-

「1000万円で離婚してあげるw」浮気したのに”金銭要求”する妻!?だが後日、夫が仕掛けた反撃に…「嘘…」

-

村井國夫の妻・音無美紀子、“作り置きおかず”が並ぶ冷蔵庫を披露「料理し慣れてる方の冷蔵庫」「すごい綺麗に整頓されてますね」

-

義母「設計図作っといたわ」嫁「え?」勝手に”同居計画”が進んでた!?直後…嫁「あれ…?」設計図に違和感を抱いたワケ…

-

餅をレンチンで膨らませて…? 材料2つだけ!簡単おやつに「もっと食べたい!」

-

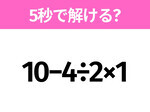

5秒でわかったら天才!?「10−4÷2×1」すぐ解ける?

-

“ドクター風”ベイマックスの新コレクション発売! 実用性抜群なアイテム多数

-

辻ちゃんが「こんなの欲しかった!」と本気で作った!家事も育児もラクになる、こだわり抜いた新作ルームウェアが登場

-

令和の入園・入学準備は「GPSもセット」が新常識!? 迷子・連れ去り対策になる画期的なアイテムが登場

-

丸山桂里奈さん号泣「子育てやり直したい」同じ思いのママたちの声に感謝「私もイライラして手が出ちゃったりお尻叩いちゃったり」

-

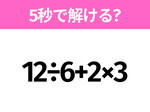

簡単そうだけど意外と難しい?「12÷6+2×3」5秒で解ける?

-

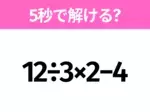

5秒でわかったら天才!?「12÷3×2−4」すぐ解ける?

-

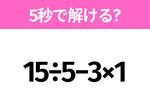

簡単そうだけど意外と難しい?「15÷5−3×1」5秒で解ける?

-

妻「洗濯物お願いしたよね!?」夫「夢の中ではやってた☆」妻が仕事から帰るまで【爆睡】していた夫に、言い訳された結果…。

-

「嫁ガチャ失敗したわ~」手料理を食べた夫が嫁批判!しかし⇒ある日の食卓で…夫が“真っ青”になった【ワケ】

-

「これは修行よ!」妊婦の嫁を”奴隷扱い”する義母。しかし「恥ずかしくないの?」意外な救世主が現れて…

-

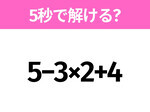

5秒でわかったら天才!?「5−3×2+4」すぐ解ける?

-

【GOKUMIN】親子向けイベント「BABY & KID’s FESTA @東京ソラマチ®」に「いつもの神タオル」を協賛

-

新日本製薬より「肌に咲く、花束のような美しさ。」肌と心に寄り添う新スキンケアブランド Maison de Bouquet<メゾンドブーケ>がデビュー!第1弾商品「プロテクトデイクリーム」2026年2月15日発売開始!

愛あるセレクトをしたいママのみかた