-

浪費家な義母に「貯金ばっかりして楽しいの?w」と笑われた私たち。だが数年後、泣きつく義母に「一喝!」し顔面蒼白!?

-

中高年の独身女性が直面する…「生活貧困を招いてしまうポイント」3つ

-

高市自民大勝利のウラで…消費税0%になっても高齢者は“家計負担が増加”のカラクリ

-

【地域差に驚き】関東は早期教育、四国は夢の支援!全国パパママ調査で判明した、地域ごとに異なる“こどもに資産を残す形”

-

長嶋一茂、“木曜なのに”『モーニングショー』出演 メガネ姿で“カーリング愛”熱弁「最終的にはカーリングやりたい」

-

「奥様、頑張ってね老後♡」夫を奪った浮気女が…妻を挑発!?しかし⇒「ちょっといいかね」部長が“地獄”に導く!?

-

知らないと損!あらゆる「もらえるお金」を網羅した1冊が登場。出産育児に介護、住まい、老後まで

-

GLIM SPANKY、新曲がFODオリジナルドラマ主題歌に決定 アルバム『Éclore』収録曲とジャケット画像公開【コメントあり】

-

【4/5開催・無料】本日予約スタート!精神科医・本田秀夫先生、脚本家・足立紳氏ら登壇!親子で楽しむ「LITALICO MIRAI FES」見どころを紹介

-

衆院選では各党が“消費税減税”アピールも…識者が試算“年金だけでは物価高に勝てない”ワケ

-

ChatGPT、Gemini…「お金の貯め方」を話題の生成AI4つに聞いてみた!それぞれの回答は…

-

老人と謎の飛行物体が未知との遭遇?ベン・キングズレー主演『カミング・ホーム』3月20日公開決定

-

「沖縄のお弁当は…」スリムクラブ真栄田のSNS投稿が話題 「確かに」「安すぎません?!」「反則級」と反響

-

「違うんじゃない」76歳大御所タレント「即刻退陣」明言した高市首相に苦言…元TBSアナは「額面通りに受け取れなくなってる」と冷ややか

-

「最低な母親で…ごめん」私は娘に許される資格がある?【甘やかされすぎ義妹 第10話】

-

「お兄ちゃん…お金を貸して」義妹からの電話に夫はどう対応する?【甘やかされすぎ義妹 第8話】

-

「持たざる者はこれまで以上に虐げられる」と識者警鐘…高市自民が総選挙圧勝で待ち受ける“恐怖のシナリオ”

-

「お兄ちゃん助けてくれないの…?」嘘つき義妹に責任を取らせるには【甘やかされすぎ義妹 第7話】

-

“パンダ好き”遠藤憲一、日本語版ナレーションを担当『パンダのすごい世界』本予告編

-

「私だって…大変だったんだもん」嘘をついて介護費用を使い込んだ義妹を許せる?【甘やかされすぎ義妹 第6話】

-

「お金は絶対に返す!」夫の言葉を信用できない妻が出した条件は?【甘やかされすぎ義妹 第5話】

-

義妹が使い込んだお金を「ウチの共同貯金から出せ」って…ありえないでしょ!【甘やかされすぎ義妹 第4話】

-

「子どもは贅沢品か?」20代は100%が「お金の不安」で子どもを躊躇する現実…少子化はこのまま止まらない?

-

“遺族年金は夫の4分の3”は間違い!社会保険労務士が解説する「ケース別正しい年金試算」

-

企業型DCだけで安心している人は要チェック。企業型確定拠出年金のメリット/デメリット

-

《『俺たちの旅』映画化》“奇跡の66歳”岡田奈々語る「人生の最後に思うこと」と「理想のデート」

-

【交際2週間】で彼の実家へ…義母「家事も介護もやるのよ」私「えっ?」しかし直後、彼は”想定外の反応”で…

-

「孤独死するぞ」「親の介護は?」自由よりも不安が大きい…独身50代が帰省時に言われて傷つく言葉

-

年上パートナーとの結婚を考えるあなたへ:大切なポイント3つ

-

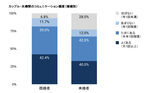

「介護の担い手」に親子で大きな認識の差! 親が本音で介護を望む相手は…「子どもは何もしなくていい」

愛あるセレクトをしたいママのみかた